| . . |

管理人の日記ログ

2025年9月の記事を 更新が新しい順に 全て表示しています。

古い順に表示する

|

|---|

ギャグエンドの1つで流れているカッチョいいBGMは、【こいつとの戦闘曲】です… |

本日、唐突に、「ステラーブレイド」に3つのエピローグが追加されたという話題が現れた。これ自体は重要ではないものの、続編に向けて、作品を盛り上げようという気概を感じるものである。

…まず、「ステラーブレイド」は、2024年にPS5で初登場したアクションRPGである。鮮烈な女主人公のビジュアル、それと反する死にゲーとしてのやりごたえ、その他にも、韓国から登場した事実上初の大作ゲームという特別さから、大いに話題となった作品だ。現在では、PC版も発売しているほか、有料・無料のDLCもいくつか登場している。こっそりと、続編の発売も決定しているらしい。

――さて。私については、当時から興味を持っていた作品だったが、発売から少し遅れ、2024年の12月からプレイを開始した。私は、純然たる高難易度アクションはさほど遊ばないため、当初はそこまでハマるとは思っていなかったが、厨二病全開の作風にすぐさま引き込まれ、軽快な操作性と程よい探索を楽しみつつ、2周でトロコンまでガッツリと遊んでいった。地味に評価している点がBGMであり、大作RPGに匹敵する量と質の楽曲で、ゲームを大きく盛り上げてくれる。私にとって、「アストロボット」や「FF7リバース」と並ぶレベルの、PS5時代を盛り上げてくれた快作である。そのプレイ記録は、【タグ:「ステラーブレイド」】からご覧いただきたい。

さて。そんなステラーブレイドに、この30日、唐突に「3つのエピローグが追加された」というニュースが流れてきた。本作は、マルチエンドのシステムを採用しているが、どのエンディングであっても、主人公が坊主になるなど、謎や余韻の残る終わり方であった。そのため、“既に決定している続編の予告”として、それらから繋がるミニエピソードが配信されるのでは…と思っていた。しかしながら、実際に見てみると、「1個30秒ほどの映像」が3つ追加されたという、それだけのようだ。しかも、内容としても、物語の謎を掘り下げたり、新たな敵の影を出すといったものではなく、既存キャラを使ったギャグムービーだ。非常に謎である。

…しかしながら、これは、作品を盛り上げるための手法であろう。現在、「モンスターハンター」のような“オンライン要素を持つゲーム”が、アップデートによって話題性を保ち、「プレイヤーの数」という商品価値を維持して、長く販売していくというのは、一般的な手法である。一方で、オフライン作品でも、DL版やセールによるリピート販売は重要となっており、話題性の維持は重要だ。ただし、オフラインゲームについては、皆さまも思われているであろう通り、一つの作品として楽しみたいというユーザーが多く、細かい追加は歓迎されないことが多い。

――そこで、今回のギャグムービーだ。大型の新規コンテンツは、「ステラーブレイド2」のような新作に任せるとして、アップデートでは、あくまで小粒なギャグ映像を追加していく。無料コンテンツなうえに、人畜無害な内容のため、「手放さなきゃ良かった」や「こんなものを作るくらいなら新作に注力しろ」といった負の感情を呼び起こさない。しかも、短い映像で、本編シナリオにも深く関わらないため、それこそ、YouTubeで見ても構わないような内容だ。それで今回のように、様々なゲーム系ニュースサイトで取り扱ってもらえる。誰も傷つかずに、作品の話題性を保てる作戦だ。

さて。この、「人畜無害なギャグ映像を追加する」という手法、どこかで覚えがあると思ったら、MGS3の「シークレットシアター」である。2004年発売の「メタルギアソリッド3(PS2版)」では、「シークレットシアター」と題し、本編のキャラモデルを使ったギャグ映像が、インターネットで公開されていた。単なるツギハギの“MAD”的なものではなく、無駄に気合の入った新規映像である。当時、まだ動画サイトは一般的ではなかったため、公式サイトで公開されており、簡単なクイズに答える必要があるものの、誰でも見ることができた。しかも、一挙公開ではなく、順次追加されていくスタイルであったため、私はその更新をとても楽しみにしていた覚えがある。

…ちなみに、MGS3のシークレットシアターは、2011年の「HDエディション」、そして2023年の「マスターコレクション」では、共に未収録となっていた。だが、8月に発売した「メタルギアソリッド

|

|---|

かわいい |

さて。「ステラーブレイド」については、私も大いに楽しませてもらったため、もし「PS5で面白いゲームを探している」という人が居たら、ぜひ手に取ってみていただきたいタイトルだ。メインシナリオの時点でクオリティもボリュームも十分だが、今回の追加エピソード(ギャグ映像)のように、アップデートにも精力的であるため、今後も話題を提供し続けてくれるだろう。なお、有料のDLCパックも2つ存在するが、無理に購入させられるような位置付けでは無いので、本編が気に入ったら、購入を検討してみても良いであろう。

…ちなみに、現時点で、PS5版の発売から1年半というところであるが、「ステラーブレイド」は、各地で商品価値を保ちつづけており、例えばPS5のDL版セールは、30%が上限で、6000円程度と、なかなか迫力がある。各種フリマアプリでも、4500円程度と、一定の高値を維持しており、私が売却した半年前とさほど変わらない。とはいえ、“中古価格が安定している”というのは、私が用いている「フリマアプリで買って、遊び終わったら、またフリマアプリで売る」という方式により、ごく少額の手数料のみで遊べる。現代のフリマアプリは、実在中古店舗より手軽なくらいであり、“中古価格の安定”は、むしろ安心して遊べるとも言えるだろう。

――ちなみに。私は、約1年前の「プレイステーション

ブラックフライデー(2024年)」にて、ノジマオンラインを使い、5480円で購入したようだ(【日記:2024/11/29】)。今でも、この値段ならば“買い”である。ご存じの通り、最近のプレイステーションは、DL版だけでなく、本体・コントローラー・パッケージ版ソフトといった物理媒体でも、定期的なセールをするようになった。本体やコントローラーのほか、このようなパッケージ版ソフトもお買い得となることがあるため、例えば【「れんか」様のTwitterアカウント】(現:Xアカウント)をフォローするなど、いろいろ情報収集してみよう。

ちなみに。ひっそりと制作が決定している「ステラーブレイド2(仮)」については、2027年に発売予定ということらしい。初代ステラーブレイドについては、私は、少し遅れてプレイするに至ったが、今度はもちろん、発売日から遊んでいこうと思う。その折は、この日記の枠も使って、イケメンムービーをペタペタ貼ったり、クマのぬいぐるみをスクショしたりして、様々に楽しんでいこうと思う。

――いやあ、本当、最近のゲームは面白い。尋常じゃないクオリティを誇るくせに、値段はかつてと変わらず、むしろDL版セールやフリマアプリを前提とすれば、手頃になっているとまで考えられる。1人で黙々と遊ぶほか、オンラインやインターネットでの共有と、楽しみの幅も広がっている。皆さまも、もっと色々な作品を遊んだほうが良い。素晴らしいゲームは――今もガンに効くが、そのうち更に効くようになる!

(2025年9月30日)

|

|---|

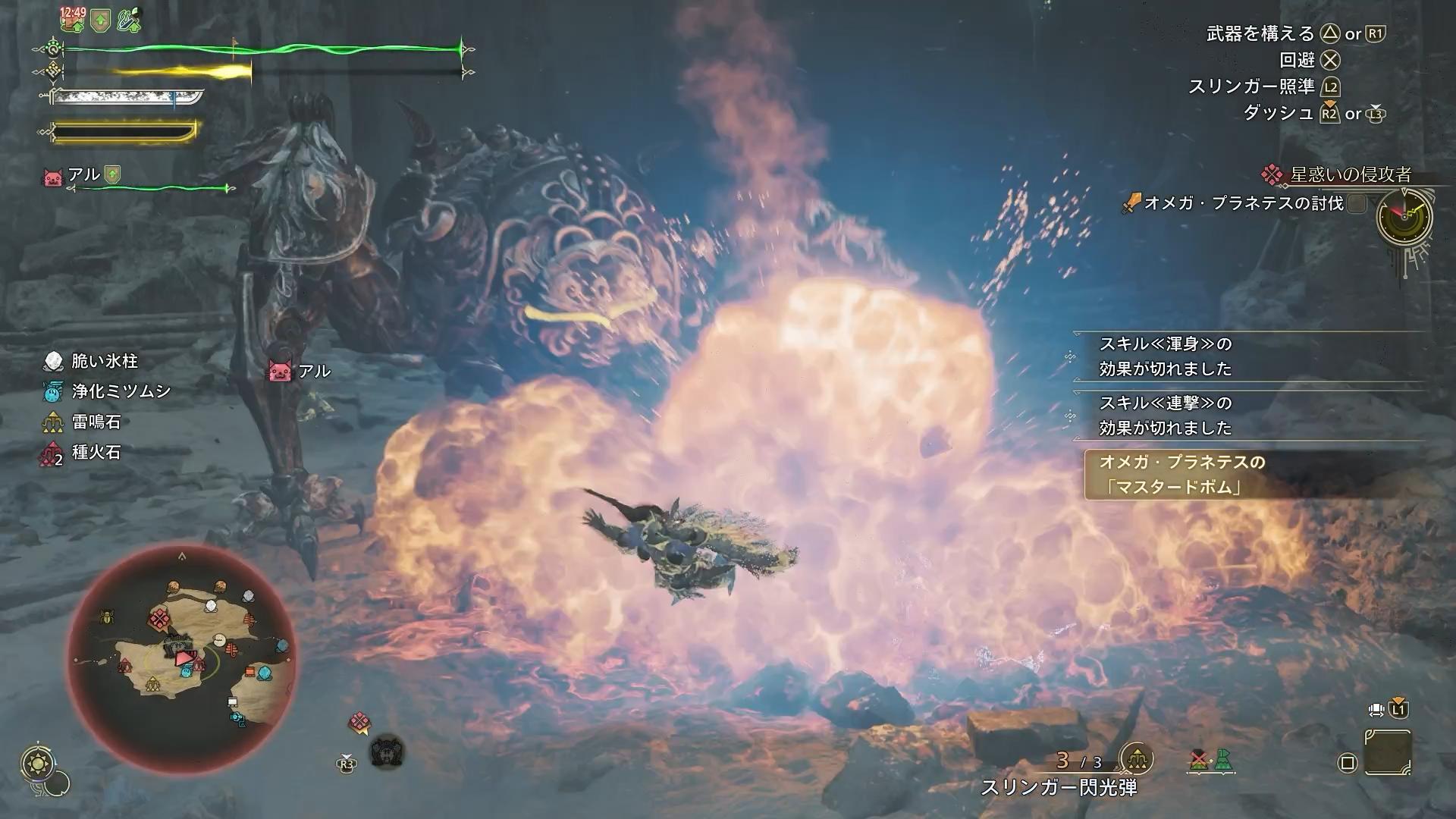

ソロだとこの技が攻撃チャンスになるくらい、隙が少ない |

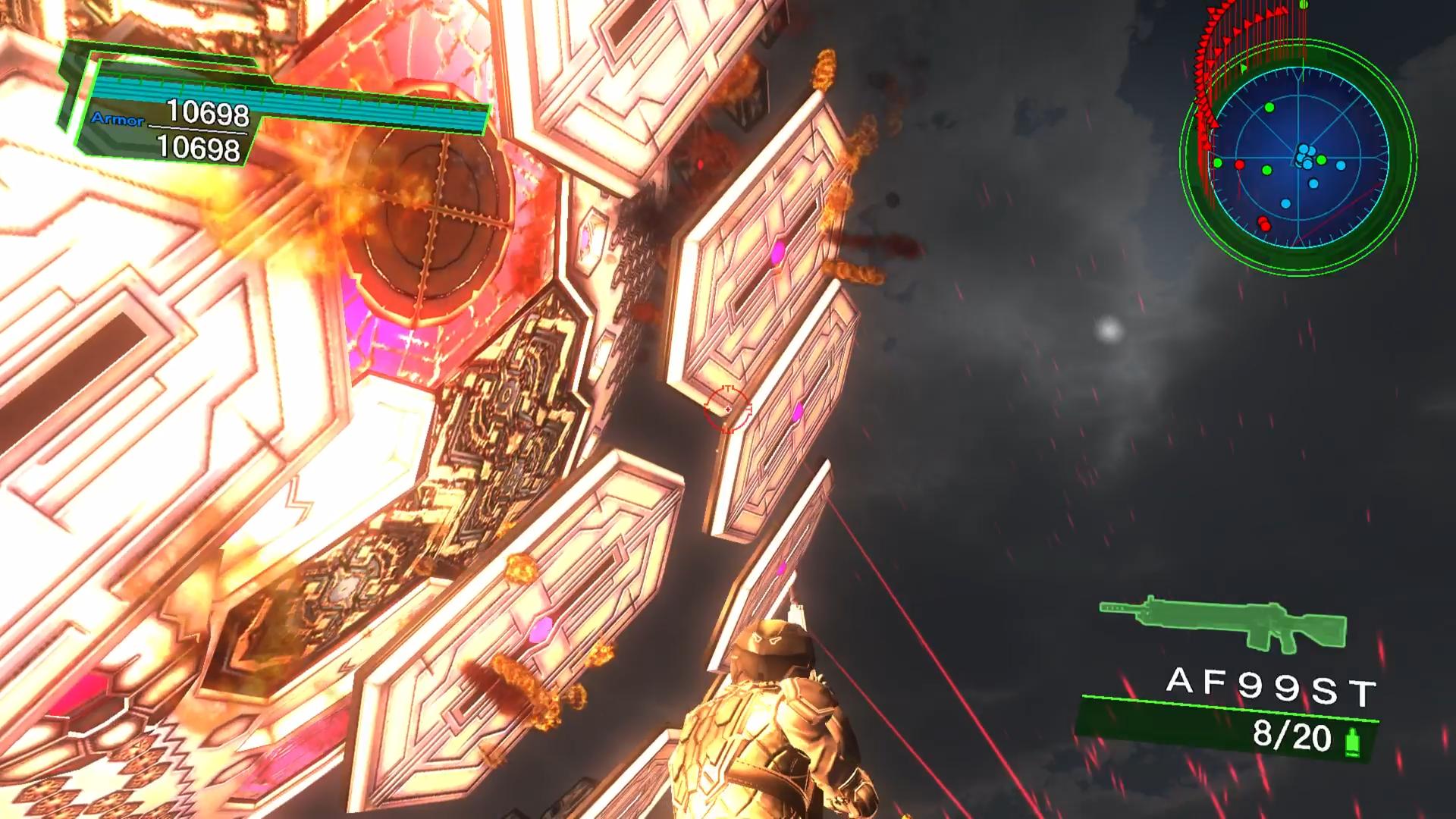

「モンスターハンターワイルズ」では、第3弾の大型アップデートとして、FF14コラボモンスターの「オメガ・プラネテス」が登場した。こいつ…強いぞ!

…さて、まずオメガは、「ファイナルファンタジー5」で初登場した裏ボスであり、機械兵器だ。一応、“FFコラボ”自体は、据え置き版の前作と言える「ワールド」でも存在したが、あの時は「ベヒーモス」であり、“魔法的な力を使う獣”という感じで、何とか世界観に落とし込めなくもなかった。しかしながら、今回はオメガ様である。何でもありな最近のモンハンでも、さすがに100%機械のモンスターは初ということで、なかなか物議を醸し出したが、FFもモンハンも好きな私としては、「まあいいか…」という感じである。

――なお。私は、本家と言えるFF5の低レベル日誌を連載終了させており、「オメガ」と、そしてGBA版追加要素である「オメガ改」については、複数の方式で撃破し、しゃぶり尽くした。それぞれ、【第28話】と【第35話】で取り扱っているが、途方もないボリュームなので、読み込み注意である。そんな思い入れの強い相手が、何の因果か、モンスターハンターにも登場するということで、期待は大であった。

さて。そのオメガ登場アップデートは、本日:29日に行われたのだが、それに先立ち、事前情報で、「零式オメガ」という強化個体が登場することが紹介されていた。ワールドの「極ベヒーモス」は、作中最強モンスターとして伝説を作ったため、それにあやかろうということなのだろう。かくして、私は、前座と言える通常オメガくらいなら楽に倒せるだろうと思っていたが、甘かった。そういえばこいつ、裏ボスだったよ…。

…では、実際の攻略に入っていこう。オメガコラボは、まず前段として、オメガの子機&ネルスキュラ(※クモ型の既存モンスター)の討伐クエストから始まる。しかし、このネルスキュラは様子が変なのだ…であり、幾何学的なエフェクトが表示されたり、レーザーを撃ってきたりと、オメガのプロトタイプのような感じとなっている。しかしながら、さすがに私も、100時間弱はモンハンワイルズをプレイしてきたということで、ここは特に苦戦せずクリアができた。ちなみに、戦闘BGMは、FF5のボス戦である。初めて聞くアレンジだが、FF14版ということなのだろうか。

その後、小型オメガと、チョコボ(「アルファ」名称)から事情を聞き、いよいよ、モンハンワイルズ版オメガの「オメガ・プラネテス」の討伐に向かう。しかし、こいつは本当に強い。まず、開幕でロケットパンチの2連発により、マジで★瞬殺★された(オトモのミツムシで救助)。それを皮切りに、素早く強力な攻撃を数多く放ってくるのだが、FF5で使っていた「ロケットパンチ」「マスタードボム」や、「波動砲」は、特に印象的な扱いをされている。

●ロケットパンチ:握りこぶし型のミサイルが2発、ゆっくりと追尾してくる。スタミナ切れで激突するパターンが多く、最大HPの約半分という大ダメージを受け(原作と同じく割合ダメージ?)、危険である。対処法は、オメガ本体に当てて消滅させることだと思われる。まあ相手もあっちを燃やしたりこっちを燃やしたりで妨害してくるが。

●マスタードボム:対象に狙いをつけ、約7秒後に、範囲攻撃の爆弾を落とす。走り続けても避けられるが、“少し攻撃した後、発射に合わせて大ジャンプ回避”でも良く、数少ない攻撃チャンスと言える。…というのは、ソロ攻略での話で、オンライン共闘プレイであれば、味方に被害の無い場所まで誘導するのが良いのだろう。

●波動砲:上2つと違って、技名は出ないが、どう考えても波動砲以外の何物でもない。避けやすい攻撃ではあるものの、当たるとHPの9割を削られる。なお、転がった先に炎上する床があると、追加ダメージで即死する。というか、即死させられた。

その他、レーザーや火炎放射、そして足と身体を使った肉弾戦など、様々な攻撃を用いてくる。

…という感じで。「オメガ・プラネテス」について、私はFF14は知らないものの、FF5の要素を踏まえつつ、戦っていて面白いモンスターになっている…のだが、強すぎる。戦いは、噛ませにされたジン・ダハドと同じく、どうやら3段階に分かれているらしい。第1段階は普通であり、まあ、この時点で十分に強いのだが、それでもまだ、基本的な行動パターンしか使わず、肩慣らしという感じだ。

――しかし、第2段階では、「パントクラトルモード」という強化形態(FF14版の要素らしい…)に入り、もはや何も手出しができなくなる。解除条件は、足を傷つけて、ワイルズの新システムである「傷口破壊」を行うことらしいが、そもそも敵の攻撃が激しすぎて、ほとんど近づけないし、攻撃ができない。結局、約8分で自動解除されたようだが、画面表示されている傷口破壊の回数は、もちろん0/3であった。その後、壁際で波動砲をされ、9割ダメージで思いっきり吹き飛ばされた先に、アトミックレイまたは火炎放射で炎上している床があり、あえなく終了してしまった。約30分戦ったが、駄目だった。

ちなみに、私は辿り着けなかったが、ラストである第3段階では、いわゆるDPSチェック(制限時間内に決められたダメージを与えられれば成功、失敗すると強力な技を使われる)が入り、前述の“特殊なネルスキュラ”である「ネルスキュラクローン」が召喚され、一定時間以内にクローンを倒せないと、「デルタアタック」を使用される。FF5では、小ダメージ+石化という技であったが、今回は波動砲の最終形態という感じであり、まあ喰らうと一発全滅であろう。ネルスキュラを倒すとシールドが発生して、それを防げるらしいが、何故かオメガは小さなモルボルを大量に召喚し、それを妨害してくるという。FF5にモルボルは居ない…。

|

|---|

まさか負けるとは… |

というわけで。「零式」という強化形態が居る以上、通常種くらいは楽に勝たせてくれるだろうと思っていたが、甘かった。通常種であっても、これまでのモンスターの中でぶっちぎり最強であり、もちろん歴戦王をも上回る。そう言えば、ワールドの「ベヒーモス」も、通常種の時点でクッソ強かったし、正真正銘、あの再来ということなのだろう。

…ちなみに。当初の私は、通常種くらいはオフラインで攻略したいと思っており、そして、設定は“オトモアイルーの出撃トロフィーを狙っていた時”のままであったため、サポートハンターもおらず、人間+オトモの編成で挑むことになった。その結果、3死してしまったのだが、戦闘中は、「敵視」システムなどで、やたらと救難信号またはサポートハンターとの協力プレイを促された。

――そのような仕様から、もしかして、ベヒーモスのように、ソロ用の難易度が存在しない(=何人で戦っても、4人プレイと同じ強さになる)のではないか…と思ったが、一応は、1人で戦うとHPは下がるようだ。ただし、敵の攻撃の頻度がとても高く、裏ボス級の悔しさを発揮するため、やはり、オフでのサポートハンター、またはオンラインを用いて、複数人で討伐すべきなのであろう。FF5でも、1人撃破は縛りプレイで、まずは4人で倒すべきだったし…。

というわけで。オメガについては、残念ながら、初日は敗北してしまった。すぐに再挑戦したいところであるが、明日も仕事なので、後日リトライすることにした。このやりごたえの敵を月曜日に出してくるとは、さすカプである。

…いやあ、オメガ様については、FF5の時は、いろいろな戦い方でひねり尽くしたため、メシア(笑)なんて呼んでいたものだった。だがしかし、やはりこいつは裏ボスなのだ。というわけで、明日以降、サポートハンターやオンラインプレイなどを解禁して、再び頑張ってみたいと思う。通常種でコレなのだから、零式は、かなりキツそうだね…。

(2025年9月30日)

|

|---|

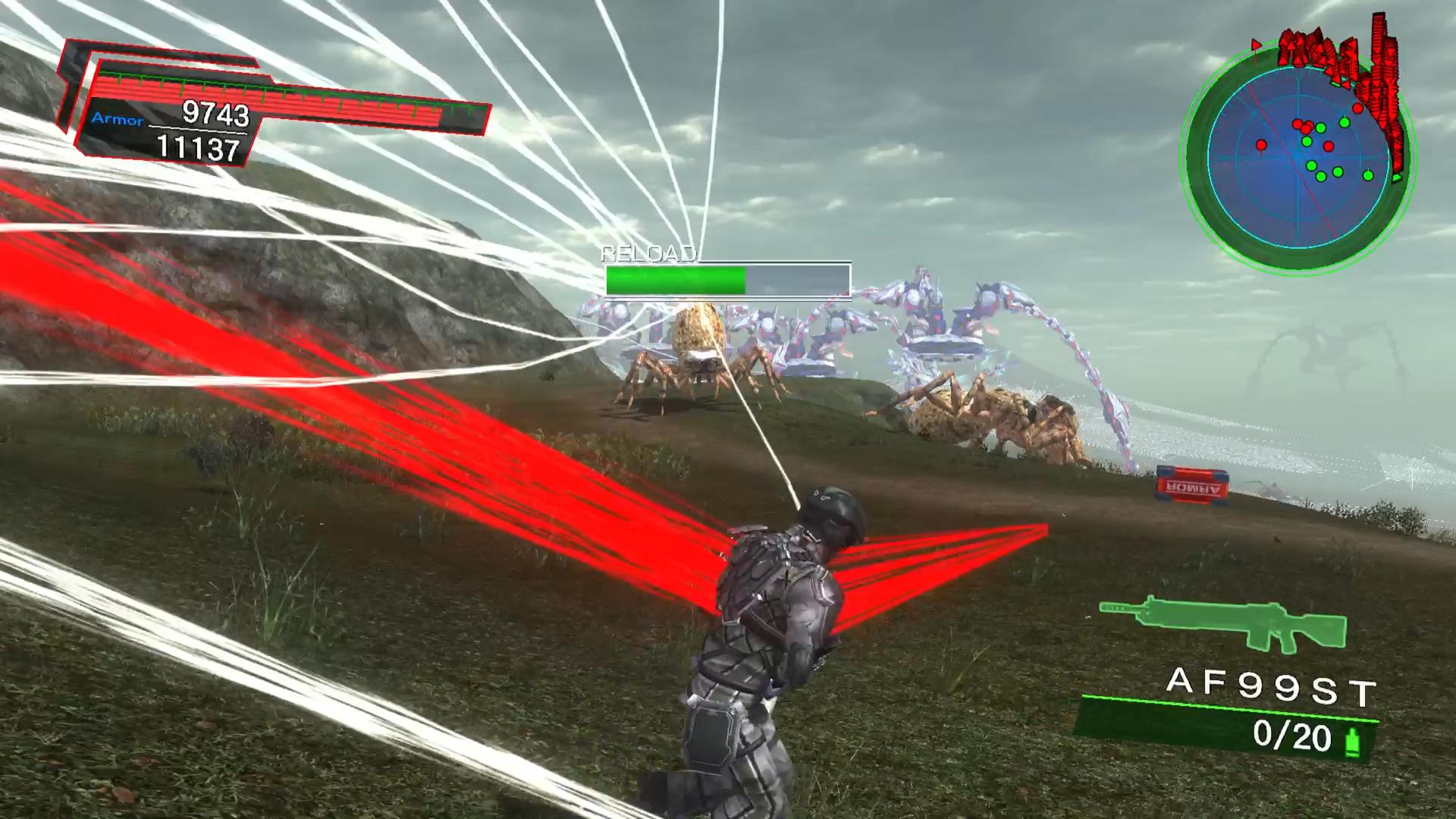

(敵にとっての)最後の砦 |

地球防衛軍4.1は、基本的には『4』のアッパー版であり、ミッションの大半は『4』のアレンジである。ごく一部、完全新規の追加ミッションもあるが、そのほとんどは、新要素のバラム(味方の巨大ロボ)&エルギヌス(敵の巨大怪獣)にフォーカスした内容となっている。まあ、ミッション数は既に十分に多いので、無闇やたらと増やすよりも、移植+αに留めておくのが良いとの判断だろう。

…そんな中、「DLC2-22 / 最後の砦」は、珍しく、バラム&エルギヌス関連ではない新規ミッションだ。まあ味方側としてバラムは出てくるが、あくまで戦力の一つという扱いだ。『4.1』DLCでの完全新規ミッションも、緑蟻・レッドカラー飛行ビークルと、新モンスターに着目したものであったが、この「最後の砦」は、(この段階で出ても困るが、)新モンスターの顔見せではないという面でも特殊である。

――さて。地球防衛軍シリーズは、伝統的に、「最後の一つ前が最難関」ということが多い。ラストミッションは、宇宙船なり巨大な人なりと、ラスボスと言える存在が現れるものだ。そして、その一つ前は、総合問題的な感じで、地上戦力・飛行戦力、そして雑魚敵・ボス級、そして増援ポイントなどを含めた、とても難解な構造となっていることが多い。初期シリーズの「絶対包囲(2)」や「烈火(3)」などは、まさにそれである。まあ、移植版でミッションが追加されたり、ラスボス戦が前半/後半で分けられている作品もあったりして、必ずしも「最後の1つ前が最難関」とは限らないのだが、それでも、“ラスト1つ前”というポジションは、地球防衛軍の歴戦隊員たちに、強いイメージを与えるものなのだ。

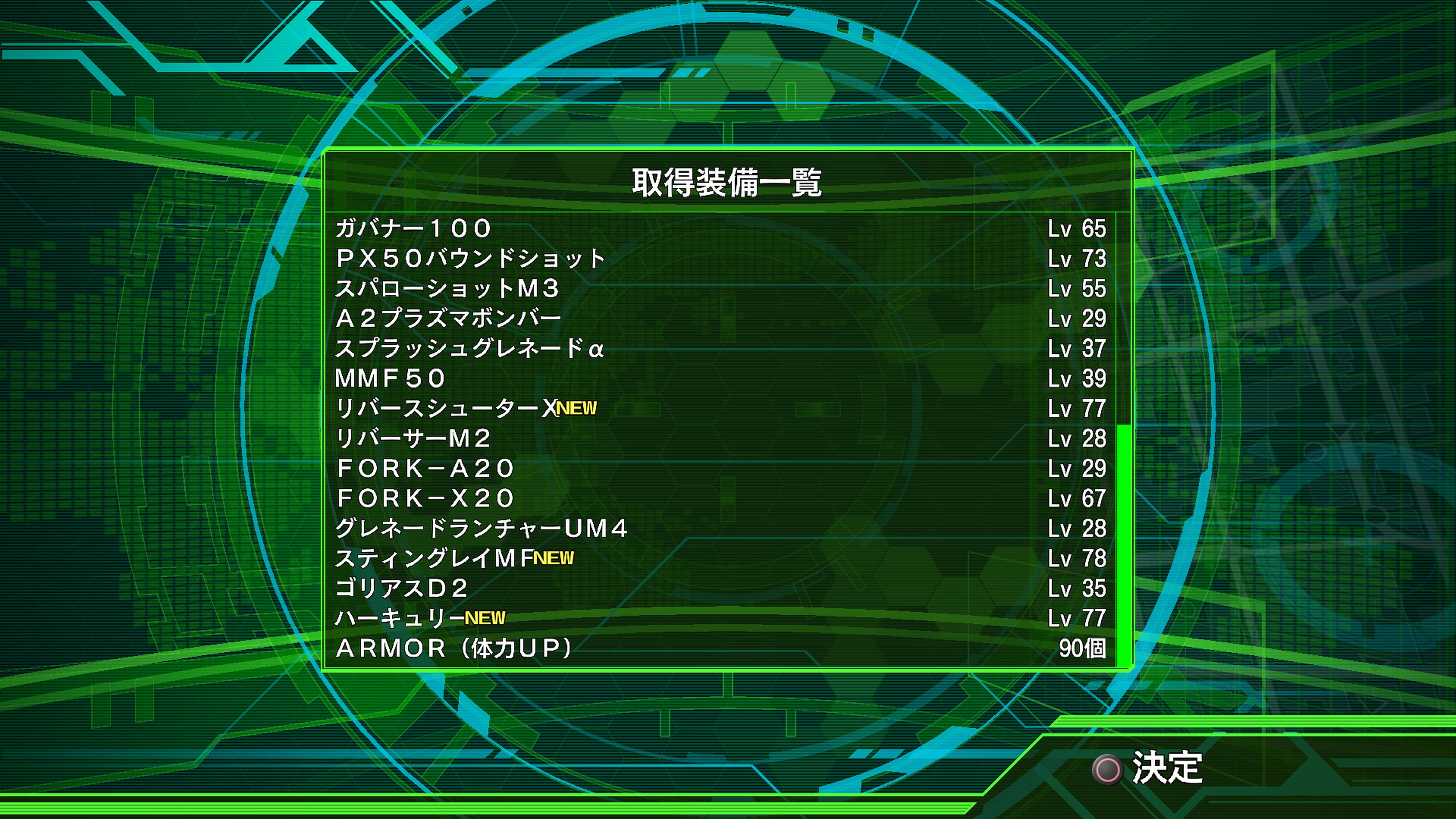

というわけで。『4.1』のDLC2の「ラスト1つ前」である「最後の砦」は、難関のDLC2で用意された完全新規ミッション、そして変異種たちがこれでもかと敷き詰められたミッション内容に、どれほど難しいのかと戦慄していた。しかし、これはお祭りミッションであり、ここまで進めてきたプレイヤーへのご褒美、兼、武器稼ぎ用の道場と言える。

…まず、敵の内容自体は、金蟻に金女王、鎧蜘蛛に鎧大蜘蛛、赤蜂に赤女王蜂、レッドカラー飛行ビークル、赤&黄色ドラゴン、緑蟻、それらを無限に出現させる増援ポイント、さらに通常種も入り乱れて登場するなど、豪華絢爛である。しかしながら、それ以上に凶悪なのが味方であり、超精鋭のオメガ隊長に加えて、巨大ロボットのバラムが2台、レールガン自走砲に対空ミサイル戦車といった装甲戦力、さらに精鋭ウイングダイバーチームにおフェンフェンなど、戦力が充実しまくっている。やればできるじゃないか。出し惜しみなんてせず、全ミッション、この戦力で戦え!!

――さらに、味方に対しては、特に兵士に強化補正が掛かっている反面、逆に敵に対しては、大なり小なりの弱体化補正が存在する。特に、鎧大蜘蛛なんかは、対処不能の強敵となりうることすらあるのに、このミッションではタダの銀メッキである。また、大量に登場する輸送船なんかも、少し攻撃を当てるだけで簡単に爆発炎上する。やれ、「最後の砦」という名称からは、人類側が絶望的な抵抗戦を強いられているように感じるが、実際には逆であり、追い詰められているのはフォーリナーだったのだ。

|

|---|

10分程度で稼げる、最強最後の道場 |

では。その「最後の砦」のレンジャーHARDEST攻略としては、別に何を持っていっても構わない。輸送船がそこそこの高さにいるので、ある程度の射程を持つ武器は必須だが、あとは、適正レベルの火力を持つ武器であれば、だいたいどれを使っても勝てる。

…そして、ミッション中の行動としては、まずは合流可能な部隊を回収し、あとは敵を撃ったり撃たなかったりする。レンジャーは味方のHPを回復する能力がある(『4.1』で新設され、『5』からは全兵科共通へ)ため、いつものようにゴロゴロ転がりながら、回復アイテムを集めているだけでも十分である。ちなみに、念のため試してみたが、さすがに完全放置だと負けてしまう(足元から巨大巣穴が生えてきて死亡)が、回復アイテムを拾って味方を癒やしているだけでも、クリアにかなり近いところまで行けた。“かなり近いところまで”と表現したのは、上空の輸送船に対して、味方は流れ弾的にしか攻撃してくれないからである。だが、縛りプレイでも無い限り、射撃を避ける必要は無いため、制約として考えなくとも良いだろう。

――ちなみに。地球防衛軍シリーズでは、敵を倒すたびにその場にアイテムが落下するが、この表示数には上限があり、限界値に達すると、「新しいアイテムが落ちない」という状態になる。よくある「最も古いアイテムから消えていく」ではなく、目の前の敵が“落とすはずのアイテム”を落とさなくなるため、すぐ回復を回収できなくなるなど、戦術上、大きなデメリットと化す。もちろん、稼ぎ効率的にも好ましくない…。何故か最新の『6』でも改善されていない。とりわけこのミッションは、異様な敵の多さと味方火力により、恐らくだが、全ミッションで最も表示限界に達しやすいだろう。よって、味方の回復とアイテム稼ぎ、その両面で、戦闘中もどんどんアイテム拾いを進めていく。

さて。そんな感じで、味方と協力しながら敵を倒したりアイテムを拾ったりしていくと、2つ目の巨大トンネルの出口を破壊したあたりで、敵さんは息切れとなる。あとは、大量に存在する輸送船を七面鳥撃ちにしていけば、雑魚は勝手に味方が片付けてくれるため、ミッションクリアが可能だ。稼ぎたい場合は、スタート位置から見て最も右後ろ(振り返った際の一番左)に存在する、鎧蜘蛛の輸送船を残しておけば良いだろう。

…ちなみに。ご存じ、地球防衛軍では、「アイテムの自動回収が無い」「レンジャーは、転がったほうが早く移動できる(場合が多い)」「ミッションが進めば進むほど強力な武器が出やすい」という仕様から、各ミッションの終了前に、僅かな敵を残して、マップを端から端まで転がり回るという展開になりやすい。だが、このミッションでは、“そもそも戦闘地域が狭く、そこまでアイテムが散らばらないこと”、そして何より、“1つ残らずアイテムを回収するより、最初からやり直して周回したほうが楽で速いこと”から、手に届く範囲の粗方で十分である。かくして、最後の回収も含めて、10分程度で1周が可能だ。回収できる武器箱は、だいたい30個というところである。“5分で3個”の「竜の船」(【日記:2025/9/13】)に比べて、5倍の効率である。しかもこっちのほうが楽なうえに、ドロップ内容も遥かに良い。これが道場だ。

|

|---|

INFでも名前を聞く方々がボロボロ出てくるわよ |

さて。このミッションの武器ドロップは、“DLC2のラスト1つ前”ということで、それはもう豪華である。地球防衛軍4.1の時点では、INFERNOでの新武器こそ無いものの(DLCでLv100超えの新武器が登場するのは『5』から)、それ以外の難易度ならば、上位レベルに相当する武器を手に入れられる。例えば、HARDESTだと、Lv85までの武器を入手可能だ。Lv85には、「AF100」が存在し、『4』の最終アプデから更に強化された主力武器の一つとして、大活躍をしてくれるであろう。稼ぎやすさもありがたく、「超強力な味方部隊&弱体化補正を受けた敵」という構成(※敵は、弱体化補正を受けていても、落とすアイテムの数と質は下がらない)は、稼ぎプレイに最適であり、頭を空っぽで戦っても勝てるくせに、最高級のドロップアイテムを、ごっそり手に入れられる。まさに、「DLCを含む番号順での通しプレイ」にこだわってきた私にとって、最高級のご褒美ステージと言えるのだ。

――というわけで。このミッションを繰り返しプレイし、「フュージョンブラスターZD」や「ハーキュリー」「マグマ砲」「スラッグショットEA」「リバースシューターX」など、数々の最強武器たちを、ごっそり入手しておいた。ここで手に入らないINF級武器で実用性がある物は、「ライサンダーZ」など、本当にごく僅かである。さあ、「星の牢獄」も、ストリンガーJ9で楽勝だろうと思われるし(1回死亡!)、これらの武器たちを早期活用し、INFERNOもガンガン攻略していこう!

(2025年9月30日)

|

|---|

もちろん、0個からだったら、2つくちコンロを買うよ |

先日、我が家に、「2つ目の」「1つ口」コンロが届いた。実に意味不明な行動に思えるだろうが、むしろ逆であり、いま使っている機械をそのまま活用する前提だと、非常に合理的と言える。

…まず、ご存じの通り、私の趣味の一つは「料理」である。と言っても、美味しかったり、キレイなものを他人に振る舞いたい…✨ なんてリア充(死語)な理由があるのではなく、「買い物に行く回数を減らしたい」「お金を節約したい」というのが目的である。その辺りと結びついたからこそ、「料理」が私の生活に定着するに至ったのだ。

――そして、その調理環境については、当初は、「ガスボンベ装着タイプのカセットコンロ」を使用していた(【日記:2023/2/14】)。しかし、その後の生活で、少しずつ自炊の重要性が増していき、まずは「1つくちの家庭用プロパン対応ガスコンロ」を購入した。カセットコンロは、ちょっとしか使わない場合や、持ち出し・災害時などに有利であるものの、常用するなら家の備え付けで問題ない。そして、ガスボンベが値上がり傾向な一方で、契約の都合か、家庭用プロパンは全く値上がりしておらず、そちらを使うほうが効率的と考えたからだ。ガスの基本料金だけで月1500円も取られる(※これはシャワー使用のために必須)ので、それをもっと前向きに活用したいという気持ちもあった。

というわけで。私は、「1つくちのコンロ」を導入することになったが、しばらく使用していくと、それでは不足する場面が増えてきた。例えば、私の主食の一つとして定着しているパスタでは、野菜炒め風の付け合せを用意するのだが、「①麺を茹でる鍋」と「②野菜を炒めるフライパン」を使うため、通常、2つクチが必要だ。従来、麺の入った鍋をコンロからよけ、麺は熱湯に浸け置きする形で野菜を炒めていたのだが、麺が固まりやすく、できれば最後まで火を通し続けたいと思っていた。また、もう一つ、主食として利用しているお好み焼き風料理では、翌日朝やおべんとう用途を考えて、大量に焼く場合がある。だが、フライパン1枚だと面積に制限があり、2枚焼く場合は、ぴったり2倍の時間が掛かる。とりわけ、大豆粉を使ったお好み焼きの場合、弱火でじっくりとなるため(【日記:2025/8/23】)、前に調理したときには、合計1時間近く掛かってしまった。そういうわけで、調理の利便性を上げ、時間も削減するために、私は前々から、2つくちのコンロを買いたいと思っていた(【日記:2024/9/20】)。

…ところがどっこい、その際に問題となるのが、「2つくちコンロの値段」と「いま使っている1つくちコンロの行方」である。まず、2つくちコンロ機器の値段は、約20000円というところだ。1つくちコンロについては、5000円台で買えるのに、何故か2つ集まると、2倍ではなく4倍となる。理不尽オーラ増し増しである。なお、魚焼き器など、他の機能が付いているものもあるが、いらない(即答)。

――さらに、新しいコンロを買ったとして、「いま使っているコンロ」の行く先も気になる。壊れていないので、まだ使えるが、調理で汚れてしまっており、ガス漏れなどの中古デメリットも考えると、売却しても値段は付かないだろう。そもそも、予備としても、引っ越し当初に使っていたカセットコンロが生きている。そのため、緊急避難用としての需要も低いものだ。

|

|---|

何でも2つあったほうが都合が良い(?) |

かくして。私は、家のコンロを2つくちにするために、「2つくちコンロを買う」ではなく、「1つくちコンロを追加する」という方法を選んだのだ。我が家には、ガスの元栓が2つあり、それに追加することで、1つくちコンロを同時に2つ使用できる。価格の問題を解決でき、かつ、いま使っているコンロ機器も無駄にならない。

…さて、これで掛かる費用は、コンロ代として、+5000円…ではなかったりする。というのも、ガスというのは関連商品商法であり、ガスホースというオレンジ色のアレ(都市ガスだと白なんだっけ?)に加えて、「ゴム管用ソケット」という、誰も名前を聞いたことのないであろう変換コネクタが必要となる。この2つで、恐ろしいことに3000円も掛かってしまった。残念ながら、安全に関わるものなので、中古商品や、自作でなんとかしようという発想には至れなかった。ガスホースなんて、「+300円でホース付属!」(※通常1000円程度なので、300円は割安)という商品に飛びついたら、0.5mしかなく、配管できなかった。確かに、極小の灰色文字で1か所にだけ書いてあったが…。まあ、“自分に有利な情報は大きく、不利な情報は小さく”なんてのは商売の基本であり、気付かなかった私に責任がある。日本企業は何も悪くないよ!!!

――そして、いざホースを接続し、ガスの元栓を開けようとすると…回らない。部品が壊れているのか、単純に固くなっているだけなのか。ペンチで思い切り力を掛けても、むしろ部品が壊れそうな感じであった。そうなると、修復できないのはもちろんだが、最悪、ガス漏れによってリアル炎上を引き起こすため、諦めてガス屋を呼んだ。曰く、「2つ目の元栓は、もう何十年も使われておらず、グリスがカチカチになっていた」ということらしい。そりゃあそうだ。普通の人は、1つくち・2つくち、どちらを使うにせよ、1つの元栓に繋ぐものだ。「1つくちコンロを2つ並べよう」なんて思ったのは、恐らくこの部屋の歴代住民で、私だけということなのだろう。むしろ、遠いほうの元栓は、何のために付いているのだろうか。私のためとしか言いようがない状況である。

そういうわけで。やや苦労したが、無事に、コンロのクチを、2つ使えるようになった。これまで、1つクチで順番に行っていた調理が、同時に行えるようになり、まずは予定通り、パスタの調理が効率的になった。今後、さらなる活用法も考えていきたいものである。アレだな、PCの2画面と同じで、一つより二つあったほうが良いということだな!

(2025年9月30日)

|

|---|

この光源処理は専用キャプチャ機器じゃないと無理 |

前回、「DLC2-20 / 紅蓮 [HARDEST]」の攻略で、ついにLv75武器である「ストリンガーJ9」が手に入った。恐らく、『4.1』レンジャーで最強の武器である。

…さて、「ストリンガー」シリーズは、狙撃銃カテゴリであり、1発撃つと長いリロードに入る代わりに、高火力と全距離貫通を併せ持つ。『4』の時点でも登場していたが、皆勤賞の「ライサンダー」シリーズと比べて、特に火力面で秀でていることはなく、また、800mという微妙に短い射程から、ほとんど声が掛かることは無かった。実際、【『4』のINFERNO攻略の記録】を見てみても、一度も使っていなかったようである。

――いっぽうで、『4.1』では、長いリロードに入るという特性はそのままに、火力と射程が強化され、実戦レベルの兵器となった。「ライサンダー」シリーズとも、交互に入手できるような形になり、棲み分けができている。普通に使って強力なほか、雑魚相手だと火力余りを起こしやすいが、その特性を、敵体力UPのオンライン協力プレイで活かしたり、「いきなりINF」などの縛りプレイで活躍させることも可能だ。

そして。「ストリンガーJ9」は、そのストリンガーシリーズで最上位の武器であり、ちょうどHARDESTとINFERNOの境であるLv75に属している。一応、HARDESTでも、本編ラストミッションの「星喰らい」、DLC1ラストの「竜の船」で手に入るらしいが、私は竜の船で体力が500くらい増えるまで(=本編シナリオ0.5周ぶんくらい)頑張っても手に入らなかったので、恐らく神話の存在なのだろう。ということで、通常はINFERNO武器として考えるべきである。いっぽう、HARDESTのDLC2でも、全23ミッションのうち16番目の「背水の罠」より手に入るらしいが、そこすら超えて、20番目でようやく手に入った。既に攻略は大詰めの段階だ。だが、ここからですら役に立つ!

…まず、「ストリンガーJ9」の性能は、攻撃力18000・リロード時間6秒・射程1600m・全距離貫通というものだ。射撃をすると、珍しく、反動を吸収するかのような大きな動作を取るが、これは武器切り替えでキャンセルできる。ちなみに、現実世界だと、この反動を消す方法があって、どうすれば良いかというと、反対側に同じ衝撃の物を打ち出せば良い。「ただし魔法は尻から出る!」的なバカバカしい一発ネタと思いきや、「無反動砲」という実在武器に使われている。ちなみに、「ロケットランチャー」とは、非常に細かい部分で定義が異なる(反動の分類と弾頭の加速方法)のだが、実際の兵器分類としてほぼ重複しているため、紋切り型の軍事オタク以外は誰も気にしないだろう。代表的な武器は、もはや代名詞となりつつある「RPG」や、そして、「バズーカ」「カールグスタフ」や「パンツァーファウスト」などと、ゲーム作品のような名称を持つ方々である。まあRPGもゲームジャンルそのものだしな…。

――さて、これらの兵器については、一つの例外もなく、反対側から「バックブラスト」と呼ばれる何かが放出される。ガスなど、狭い空間以外ではすぐに威力を失うものが中心であるが、発射している無反動砲の後ろに立っていると、最悪の場合、即死の危険性がある。また、狭いところで撃つと、バックブラストが反射してきて終了する場合などもある。さらに、遠くから見ても明らかに分かるくらいのホコリが舞うため、敵からの集中攻撃を受けやすい。この手の武器は、外した際のデメリットが強調されることが多いものの、当たった場合も命がけなのだ。だが、これらの点は、各種の射撃ゲームではだいたい無視されている。撃った際の気持ち良さがなくなることと、ゲーム性としては「弾数制限・高火力・範囲攻撃」などの面だけで十分にトレードオフできているからであろう。地球防衛軍みたいに、弾数まで無視しているのは珍しいが…。

さて。狙撃銃の話をしていたはずが、何故か無反動砲となってしまったものの、気を取り直して、「ストリンガーJ9」のゲーム内での運用について考えていこう。威力18000というのは、AF99STの1弾倉=20発とちょうど同じである。AF99STの射撃時間5秒+リロード時間3秒に対し、ストリンガーJ9は単発・リロード6秒であり、7秒弱で撃てると考えて良い。よって、“単純に撃ってリロードしてを繰り返す場合”でも、特に低火力というわけではない。ちなみに、『4』の時点では、リロード6秒はそのままに、威力は8000と半分以下・更に射程も『4.1』の1600mに対し『4』では800mと、肝心なところで届かなかったりする。やれ、『4.1』では、高難易度帯を中心に、様々な武器が上方修正されたが、2倍もの強化を受けたのは、「ストリンガー」と、そして1発使い捨ての狙撃銃である「ノヴァバスター」シリーズのみだ。よほど、ライサンダーしか使われていなかったのであろう。

…また、現実世界とは異なり、再装填の時間中は、ローリング移動が可能である。よって、レンジャーの大きなデメリットである「機動力の低さ」を、ある程度は補える。この点が、非常に大きなメリットであり、単発・18000という性能によって、多大な火力余りを発生させつつ、それでも採用していく意義となりうる。

――さらに、私のようなプレイヤーだと、狙う回数が減らせるというメリットも大きい。レッドカラー飛行ビークルを代表に、高難易度では、極めて狙いを付けづらい強敵が多い。その際、「連射速度高・威力中」という通常の狙撃銃だと、敵に照準を合わせ続けながら射撃する必要があり、戦いづらい。一方で、「連射速度低・威力高」という武器を使えば、狙うのは撃つ瞬間だけで良く、クールタイムに次の照準を合わせにいくこともやりやすい。単発・超火力のストリンガーJ9は、この極みである。ちなみに、地球防衛軍シリーズの誘導兵器は、概して低火力である。よって、「照準の難しい」「高耐久の敵」に対して、「ストリンガーJ9」は、最良の選択肢と言えるだろう。

ちなみに。ストリンガーJ9が戦いづらい場面というのも、さすがに存在し、それは「雑魚敵の大群」である。いくら貫通能力があるとはいえ、黒蟻や蜘蛛・蜂といった低耐久の雑魚敵が主体であると、大量の火力余りが発生し、殲滅力も低い。また、「HP18000をちょっと超える敵」が多く出てくる場合も、やはり単発&長リロードという形式上、使いづらくなってしまう。具体的には、INFERNOの鎧蜘蛛などが該当するが、ミッションによって弱体化補正が掛けられていたりして、まちまちである。よって、Wikiに載せられている【こちらのツール】で予習が必要となる場合もあるだろう。しかし、現実世界でのトライ&エラーを、インターネットで補えるのだから、戦いやすいと言えるだろう。

ちなみに。地球防衛軍シリーズでは、2作ごとに世界観を一新するというスタイルが取られているが、『5』以降でも、「単発式で、長いリロード時間を取る」という狙撃銃は、「ファング」シリーズとして続投している。『5』は軽くプレイしただけなので忘れたが(その割には、240時間もやったはずだが…。【2020/9/24】【2020/10/25】)、『6』の時は、難関のINFERNOラスボス戦にて、「1発撃って、強化したダッシュで猛スピードで逃走する」という戦法で、勝利を掴むことができた。その後のDLCでも、直接の強化系は存在しないものの、「プラネット・スナイパーカノン」という声に出して読みたい日本語が、意思を継いでくれている。

|

|---|

こっちはPS5の本体機能で録画しました。やはり、精細部分の劣化がある |

さて。そんなストリンガーJ9であるが、さっそく次のミッションから活躍してくれる。その名称は、「DLC2-21 /

震える魔窟 [HARDEST]」だ。『4』のプレイ日誌において、唯一、単独話を割いたミッションであり(【第16話】)、『6』のDLC2によって塗り替えられるまで、シリーズ最強の名をほしいままにしていた。しかし、『4.1』では、そこまでの難関では無くなったとの噂も聞いており、挑戦するのを楽しみにしていた。何やら、「ストリンガーJ9」なる武器が活躍するらしい。

…というわけで。そのストリンガーJ9を手に挑んでみると、まあ、簡単であった。まず、ストリンガーJ9の高火力により、鎧蜘蛛を一撃必殺できる。それはHARDESTだからさ…と言いたいところであるが、INFERNOにおいても、弱体化補正が存在し、1撃で仕留められるという仕様になっているらしい。つまり、ストリンガーJ9を使う前提であれば、本ミッションは、HARDESTとINFERNOにおいて、さほどプレイ感覚が変わらないということになる。

――また、味方兵士も強化されている。開始地点すぐ近くに、精鋭のオメガ部隊と、おフェンフェンが配置され、途中で更に同編成の増援が訪れるが、この人数が、『4』に比べて5→7人と増えている。また、正確に比較できるソースが存在しないので、体感で申し訳ないのだが、数だけでなく強さも上昇しており、オメガ部隊は尋常ではない耐久力を誇る。耐久力と火力は、同じ係数によって強化されるので、攻撃性も高まっているはずだ。以上の理由により、初期配置の部隊は、『4』の時のように金蟻の囮にするのではなく、合流しながら普通に戦ったほうが良さそうだ。『4.1』のレンジャーには、“回復アイテムを取ったときに配下の兵士まで回復する能力”も備わっており、更に味方兵士を長もちさせやすい。鎧蜘蛛は、かつてのような天敵ではなく、ストリンガーJ9で一撃必殺でき、3つのアイテムをごそっと落としてくれる。完全に、メタルスライム的なボーナス敵と化してしまった。

というわけで。具体的な戦法としては、まずは前進し、“敵拠点である巨大な巣”の左右に1つずつある金蟻出口を、フュージョンブラスターで封鎖する。ここまでは、『4』の時と同じだ。しかし、『4』は、そのまま味方部隊を囮にして、奥方向へ逃げ込み、鎧蜘蛛を住宅街に撒いて速度をまばらにし、1体ずつ確実に退治する。そして、拠点にダメージを蓄積させていく…という地道な戦い方をしていた。一方で、『4.1』では、オメガ部隊がおぞましい強さを誇り、放置していると、雑魚はもちろん、金女王まで倒しかねない勢いであった。よって、ただのカカシにするには勿体なさすぎであり、合流して、彼らの体力を回復しながら戦ったほうが得策と判断した。

…そうして、拠点体力が70%になると、第1のボス敵である金女王×2が現れる。『4』のINFERNOでは、ここが2番目の難関(最初の難関は金蟻巣の破壊)であり、蜂×10+鎧蜘蛛×10という厄介な通常戦力と同時に、超高耐久のボス敵×2体を相手取らねばならず、敵の襲来スピードによっては、為すすべなく終了するレベルであった。それが、『4.1』では、回復アイテムを回収しながら、オメガと一緒に戦っていれば、だいたい勝てる。でもHARDESTだし、INFERNOでは難しいんでしょ?

と言いたいところだが、敵強化と同等の係数でオメガ部隊もパワーアップするので、多分、プレイ感覚はさほど変わらない。

――さて。そうして金女王×2を倒すと、さすがのオメガたちも息切れ状態となり、全滅かそれに準ずる形となる。が、巣の耐久率が45%を切ると、『4』の時と同じく、左右からオメガ&フェンサー部隊の増援が現れる。フェンサーはおフェンフェンなので無視するとして、もちろん合流するのはオメガ部隊だ。そうして、あとは、鎧蜘蛛が運んできてくれる回復アイテムでオメガたちを癒やしつつ、ボス級の「女王蜂×2」、そして「鎧大蜘蛛」を相手にしていけば良い。とにかくオメガの強さが異常であり、そして「ストリンガーJ9」の鎧蜘蛛との相性の良さも相まって、『4』の時よりも非常に楽となった。今回は、HARDESTの攻略だが、INFERNOでも、恐らく似たような展開となるはずだ。

そんな感じで。「震える魔窟」は、『4』の時の「攻略不可ミッション」の名に恥じないぶっちぎりの最凶ミッションであったが、『4.1』では一転し、そこそこという感じのミッションに落ち着きそうだ。やっぱり「背水の罠」のほうがキツいんじゃ…。

――そして。難関のDLC2も、残すところ2つである。完全新規ミッションの「最後の砦」は、お祭りなので置いておくとして、HARDの時は苦戦させられた「星の牢獄」については、ストリンガーJ9の火力を活かせる構造であり、相対的には楽になりそうだ。結局、アーマー値は無茶苦茶となったが、ようやくHARDESTもクリアできそうな感じである。その勢いのまま、INFERNOも進めていきたい。さすがにそろそろ、地球防衛軍4.1は終わらせるべきだろう。

(2025年9月30日)

|

|---|

どっちがウイルスか分からん(2回目) |

【前回記事】の続編である。我が社に導入されたウイルスソフトが、時が経つにつれ猛威を振るい、今度は私がメンテナンスした中古PCを続々と破壊しはじめた。

…まず、軽くおさらいをしよう。“コンピューターウイルス対策をするソフトウェア”として、「ウイルスソフト」という言葉は、通常、誤りであり、「ウイルス対策ソフト」や「アンチウイルスソフト」などが正しい用語だ。しかしながら、そのウイルス対策ソフトは、過剰反応により、コンピューターを重くし、時にクラッシュさせるようなことすら、頻繁にある。

――実際、今月9日の我が社では、何のウイルスも入り込んでいないのに、正常業務に対して対策ソフトが誤作動し、最終的に業務をストップさせるに至った。まさに、「ウイルスソフト」や「有料ウイルス」などと呼ぶに相応しい存在である。そして、その「ウイルス」は、次は脆弱なレストアPCたちに矛先を向けたのだ。

さて。現在、SE部門において、私が主として進めているプロジェクトの一つが、「余剰PCの再利用」だ。7月の機器入れ替えにて、我が社では1000台ほどのWindows8.1 PCが不要となった。このうち一部を使って、更に古いWindows7やXPなどのPCと交代させていこうという話だ。当初は私も、「壊れていないパソコンを最後まで使えて、機械さんも喜ぶ!」などと、乗り気であった。もちろん今は、切り替える前のほうがマシと言われるレベルの不良PCを、大量に現場へと送り込んでしまったことを、酷く後悔しているものだ。

…やれ、機器入れ替えで余ったPCは、10年ほど現場で使われていたということで、ただでさえ、当たり外れがある。そのうえ、このレストア時に、1台の例外もなく、「監視ソフト」と「ウイルス対策ソフト」の2つが導入される。というか、それがこの再利用プロジェクトの目的だったりする。だが、そのようなソフトウェアは、機械が何らかの動作をするたびに、オン・オフの両面で、大量の情報送受信を行う。そのため、パソコンの動作を、著しく重くするのだ。それが最悪の形で現れたのが、冒頭で述べた「業務のストップ」であるし、そこまでいかなくとも、普段からPCを低速にしていることは間違いない。少なくとも、早くはしていないだろう…。

――そういうわけで。「ストレージがSSD、かつ、現場であまり使われていなかった」というアタリ端末が配布された人はまだマシなものの、「HDDで、酷使されて既に半病人みたいな感じ」というハズレ端末が割り当てられてしまった人は悲惨であり、ただでさえ遅いところに監視ソフトとウイルスソフトが加わり、一動作をするたびに長いロード時間が必要という、PS2とか3時代のクソゲーみたいな感じになってしまう。そして、その原因のウイルスソフトをインストールしているのが私なのだから、気分が良いはずが無いのである。

そして。現場では、あまりの遅さにしびれを切らしたためか、仰天の解決法が出てくるようになった。例えば、「自分でお金を払うから、私物PCを業務で使わせてくれ」とか「隣の余っている端末と入れ替えて良いか」などという感じである。まず、前者の「お金を出すから端末を買わせてくれ」という話だが、私も未だに事務室では支給品としてWindows7のPCを使っており、遅い…遅い…とイライラしながら、日々の仕事を行っている。ところが、コストパフォーマンスに優れるミニPC(【日記:2025/9/7】)なら、2~3万程度で、最新のWindows11に対応し、かつ、業務に十分以上の性能を誇る製品を購入可能だ。ヨボヨボのWindows7

PCとは比べ物にならない…。そういう物を、自分でお金を払うから使わせてくれというのは、非常に気持ちは分かるというものだ。しかし、それを許可すると、セキュリティ的に最悪なうえ、「業務に使う機械を自腹で購入させる」という悪習が定着しかねないため、さすがに認めてはいけないだろう。

…また、「隣の余っている端末と入れ替えさせてほしい」も、一度認めてしまうと、「隣」の解釈が曖昧ゆえに、“隣”を繰り返すことで、端から端まで交換可能である。そうなると、あちこちで機械の交換が起こってしまい、どこに何があるのか管理できなくなる。今ですら、「地図に書かれている情報と、現場の端末配置が一致しない」という問題に苦戦しているのに、それが常態化すると、もはや収拾がつかなくなるのだ。

――そうして手をこまねいているうちに、「交換したPCが遅すぎて、次の日には返ってくる」という、私にとって最悪の事件が起きた。そのPCは、独自ソフトウェアのインストールが要求されるものであり、私もかなり手を掛けたものであった。そういった手塩に掛けた製品が、たった1日で使い物にならないとして返品されるのは、私の労働意欲に重大なマイナス影響を与える。しかし、現場の気持ちも分かる。電源を入れてからPCが立ち上がるまでに5分、その後、例えばWordをダブルクリックして文字が打てるようになるまでに1分が掛かる。そして、その文字も、キーボードを叩いてからワンテンポどころか3テンポくらい遅れて出てくる感じだ。そんな明らかな不良端末を、私は手間暇を掛けて現場に送り出してしまった。私のやったことは何だったのだろうか。俺は、俺は!

いったい何のために! 戦っているんだー!!(ロックマンX)

|

|---|

“ |

かくして。これ以上、こんな酷い端末を現場に送り込まないために、私は、この問題について、徹底的に調査することにしたのである。

…まず、最も良いのは、元凶の「監視ソフトウェア」と「ウイルス対策ソフト」をインストールしないということである。非常に根本的な解決策であり、自分の家ならば是非そうしたいのだが、残念ながらここは日本企業なのでそうはいかない。現場の一兵卒が、正式な手順を経ずにそんな行為をしたら、間違いなくチームを外されて終わりであろう。既に、こんなウイルスソフトを導入したという誤りは明白なのだが、それを認めるのは、プロジェクトが大きければ大きいほど難しいのだ。

――というわけで。次善策として、私は、「このような遅いPCを、現場に出す前に間引きする」という方式を編み出すことにした。だが、無論、できたらとっくにやってる(定型文)というやつであり、この問題の厄介なところが、現場で使って初めて分かるという点だ。私は、レストア作業中、様々なソフトウェアを入れたり消したりするが、その時は「少し遅いかな?」くらいに思っていた端末が、現場からの苦情で初めて、使い物にならないレベルの遅さなことに気付くのだ。このような後出し方式は、対応として非常に低レベルである。まず、苦情を言った人に、そこまでのストレスを与えているのだし、それに苦情は氷山の一角で、それに匹敵する遅さの端末を我慢して使っている人も、大勢いるだろう。私は機械オタクなので、皆に良い環境でパソコンを使ってほしいと思っている。それなのに、自分の行動が、逆に、こんな酷い状況を生み出している。耐え難いものだ。

そういうわけで。このウイルスソフトによるPC低速バグについて、半日掛けて細かい調査を行った結果、だいたい以下のようなことが分かったのである。

●低速バグが発生しているPCは、全例がHDD端末である。(※「全てのHDD端末が異常に遅くなる」というわけではない)

●セットアップ作業中に、「周りと比べて遅いかな?」と感じる端末で、その後、低速バグが発生する。

●該当端末にて低速バグが発生している最中は、「タスクマネージャー」→「パフォーマンス」→「ディスク」で調べられるディスク使用率が、常に100%となる。「100%に近い値」ではなく、「完全に100%」である。

●そのディスクへのアクセスを仕掛けているのは、くだんの「監視ソフト」&「ウイルスソフト」、そしてWindowsの「System」というプロセスである。

●低速バグが発生していない端末でも、起動直後の使用率100%は起こるが、1分程度で低下する。一方で、低速バグが発生する端末は、長時間ディスク使用率が100%のままとなる。

●つまり、「起動直後にタスクマネージャーを開き、例えば10分間、様子を見て、ディスク使用率が100%のまま」というPCがあれば、この低速バグを起こしていると判断できる。

●この低速バグは、セットアップ直後ではなく、少し時間が経ったあとに発生する。潜伏期間がある…やっぱりウイルスじゃないか!

●よって、「丸1日おいた後、出荷をする前に、完全に現場と同じ環境で起動して、タスクマネージャーのディスク使用率を確認する」という試験が、選別に有用と考えられる。

●「もともと低速のPCにダメ押しをする」「時間を置いてから超低速となる」といった現象が起こる理由としては、「日次のスキャンやアップデートが、PCに負担を掛け、それが低速PCをハングアップ同然の状態にする」といった理由付けが可能である。もうこっちがウイルスだろ。

●ちなみに、「起動直後からずっとディスク使用率が100%になる」というパターンのほか、「断続的に、1分間程度、ディスク使用率100%になることを繰り返す」という例も存在した。変異ウイルス?

というわけで。詳細な原因は不明なのだが(どう考えてもウイルスソフトだけど…)、とりあえず、異常端末の発見方法を確立できたという点は大きい。やれ、私は普段、FFプレイ日誌などで「こんな細かいところまで調査するか?」というくらい、無駄に詳しい情報を書いていたりするが、それを世のため人のために使うと、こういうことができるのである。

…さて。最後の試験として、私の手元に、“セットアップが完了したが、まだ現場に出していない端末”があったため、それを1台ずつ起動して、上記の調査をおこなってみた。すると、前述の「1日で帰ってきた端末」に加えて、もう1台、ディスク使用率が常に100%となる不良端末を発見した。現場に出す前に間引けて良かった。だいたい、10台につき1~2台という割合で、この低速バグが発生しているようだ。

――さて、これらの端末は、元からガタは来ていたのだろうが、不良報告はされておらず、実際に7月までは現場で使われていたパソコンだ。それが、無駄な監視ソフト&ウイルスソフトの導入で、トドメを刺された形である。健常者も被害を受けるが、高齢者や基礎疾患のある人は、特に重症化しやすいということだ。もうこれ、完全にウイルスじゃん…。

(2025年9月30日)

|

|---|

汚物の消毒感ある |

ここ一番の難関:「背水の罠」を超えたのちは、割とサクサク進んでいく。そんなDLC2の終盤攻略を、ダイジェスト気味にまとめていこう。今回は、いろいろな武器が役立ってくれた。

◆DLC2-17:「悪夢の四王」[HARDEST] AF99ST

/ A3プラズマボンバー

山岳地帯に、4体の女王蜂(うち1体は赤)と、そして大量の変異種たちが駐屯している。ノンアク型なので、少しずつ丁寧に釣り出していけば楽勝…と言いたいところであるが、できたらとっくにやってる!(定型文) 敵同時の距離が異様に近く、ちょっとの射撃で大量の敵が反応し、だいたい揉みくちゃになって終了する。

…というわけで。ここはもう、即リセットを前提とし、序盤でいきなり大量の敵を呼び寄せることにする。地球防衛軍シリーズの基本システムとして、“仲間化が可能となって▼マークが付いた味方兵士(およびその部下)”は、その瞬間から30秒、被ダメージを99%カットする(ミッション開始時、および、部隊長が戦死して各個に合流可能となった部下を含む。合流すると、ダメージ軽減効果は即座に終了する)。これは、「合流可能な味方が瞬殺されないようにする」というゲームバランス上の調整なのであろうが、これを前向きに使用し、部隊長を射殺して部下を露頭に迷わせ盾にするという鬼畜プレイヤーが絶えない。大丈夫だ、次のミッションになったら、みんなまた元気に走り回っている。

さて。このミッションでも、味方兵士が存在するが、合流して戦ったところで、すぐに変異種の荒波で消えてしまう。そういうわけで、せめて彼らを、盾として活躍させてやることにする。

…戦い方は、まずは序盤で適当に多くの敵を呼び寄せる。撃つのは、もちろん真ん中…ではなく、端っこだ。いや、真ん中なんて撃つと、マジで敵全員が反応して終わるのだ。そうして、敵をアクティブ状態にすると、撃ったのは私なのに、ほとんどの敵は、一番近いNPC兵士側に殺到していくので、そこに、A3プラズマボンバーを撃ち込んでいく。

――さて、「A3プラズマボンバー」は、Lv57と、HARDEST中盤クラスの武器であるが、威力2000で爆破半径30mと、INFERNO武器もびっくりの破壊力を誇る。ただし、弾数制限武器であり、計20発しか発射できない。また、射程の200mというのは、アサルトライフル級であり、「遠くから敵を爆撃する」という方式には使えない。ただし、それらのデメリットを運用でカバーできれば、その他の性能はぶっ壊れであり、「いきなりINF」などの縛りプレイで活躍するほか、通常攻略でも、地底ミッションでの敵の一掃や、「序盤さえ乗り切れば勝てる!」という場合のサイドアームとして活躍する。

というわけで。敵を、味方兵士ごと、プラズマボンバーで吹き飛ばしていく。味方兵士は、前述の通り、30秒間のダメージ99%カットがあるため、敵の攻撃も、そしてこちらの攻撃も、ものともしない。プラズマボンバーは、残しておいても無駄なので、この最初のチャンスで、20発全てを景気良く使い切っていく。

――そうして上手く敵の数を減らし、第1波を乗り切れば、あとは敵の数もだいぶ減っているので、定石通り、端から少しずつ削っていけば勝てる。「味方兵士を使い捨てにしている?」

いやいや、中途半端に合流して、そして活躍できずに戦死させてしまうほうが、よっぽど無駄遣いである。

|

|---|

味方と合流してマップ角まで逃げ、戦車を盾にしてディロイ&ヘクトルを殲滅 |

◆DLC2-18:「支配戦突破」[HARDEST] AF99ST

『4』では「夕闇の抵抗線」というポエミィな名前だったが、『4.1』では、ごく普通のネーミングとなってしまった。内容は、一応、飛行ドローン・飛行ビークル・レッドカラー飛行ビークルと、空中戦力が追加されており、こちらも味方兵士と戦車が追加されているなど、リメイク自体はされている。しかしながら、プレイ感覚はほぼ変わらない。いつものように、端っこから少しずつ削っていくだけである。

…ちなみに。このミッションの味方戦車は、せっかく川の土手という絶好の障壁が存在するのに、正々堂々とその上で待ち構えている。現実世界の戦車も同じだが、陸上戦力の持つ高火力兵器は、だいたい戦車を壊すための物であり、ボサっと突っ立っていると集中攻撃で★瞬殺★される。そのため、守りの戦いでは、穴の中に隠れ、射撃の時だけ出てきて、またすぐ隠れたりする。このために作る穴を、「戦車用掩体」と呼んだりする。また地球防衛軍で、現実世界の軍事知識を説明してしまった…。それはそうと、この戦車たちは、堂々と待ち構えているだけのことはあり、凄まじい耐久力で、敵の攻撃を引き寄せてくれる。私のプレイだと、約30分間、敵戦力を引き寄せてくれていた。ピュアデコイ戦車である。

――ところで、武器欄には「AF99ST」しか書いていない。これは、もう片手に「フュージョンブラスターDA」を持っていったが、1発も撃たなかったからである。簡単すぎる…。

|

|---|

なんで寺院にゴワーズがいんだよ… |

◆DLC2-19:「対峙」[HARDEST] AF99ST

/ スパローショットMX

「対峙」と聞くと、私はFF10の同名楽曲を思い出す。ゲームでは、ルカ・ゴワーズが出てくる際に、2回流れる。「ンダダダダダダン!

ダダダダダダダ」という、いかにも悪役っぽいベースが印象的な曲だ(【YouTube】)。まずはキーリカ寺院での初邂逅、そして2回目は、決勝戦の開始直前で流れる。「あの時の嫌な奴らと、ついに決着を付けられる!」という演出であり、地味ながら、FF10を盛り上げてくれる1曲である。ちなみに、神:ワッカ様は、キーリカで、嫌味を言って立ち去るゴワーズたちに、「決勝で会おうぜ!」と爽やかな言葉をお与えあそばされる。53位なのにどうやって決勝まで行くつもりだったのか。

…さらにFF10ネタで続けると、オーバードライブタイプにも「対峙」が存在する。“ターンが回ってくるたびに、確実にODゲージが増える”という堅実タイプであり、無条件ということで、プレイヤーに人気がある。ただし、INT版と、それを元にしたリマスター版では、上昇値が4→3と弱体化している。さらに、マジックポットあたりを使った「ドライブをAPに」による△連打の無限経験値稼ぎも、INT版では“AP変換効率が回を重ねるごとに減少していく”というナーフを受けた。あれだ、皆が「対峙」しか使わなかったので、他の物も選んでくれるよう、調整したのだろう。サッズ△のヘイストと同じである。

――ということで、地球防衛軍の話に戻すと、本ミッションでは、巨大怪獣のエルギヌスが、1→2→3→赤1と、順番に登場する。敵味方の増援方式が特殊であり、運が悪いと、全く味方が居ないまま、複数体のエルギヌスに袋叩きにされて終わることすらある。そうさせないような撃破順や進行ルートが重要となるのだが、ペイントボール(懐)などで敵をマーキングできるわけでもなく、どの敵を狙っていたか大体わからなくなるので、まあ、★運★である。ちなみに、武器としては、近距離ではAF99STの火力を上回る「スパローショットMX」を使っていった。レーダーの端が200mくらいなので、その範囲内に敵が入っているときは、だいたい射程内と考えて良い。あの「バスターショット」には遥かに劣るものの、近接の火力武器として使用可能だ。

|

|---|

爆発物で鎧大蜘蛛をお手玉に…【前に、似たような戦い方をした気がする…】 |

◆DLC2-20:「紅蓮」[HARDEST] カスケード・イオタ / フュージョンブラスターDA

旧「攻略不可ミッション」の1つであり、廃墟に、凄まじい量の敵が押し寄せる中で、如何に味方火力を発揮させるかの勝負となる。こちらは、HARDでもミニ攻略を書いており(【日記:2025/2/26】)、当時の新兵器である「爆砕かんしゃく玉」を使って、ボス級の片割れである鎧大蜘蛛を吹き飛ばして無力化するのが重要となった。

――さて。HARDESTでは、フュージョンブラスターDAの火力を使い、第2波の金女王&鎧大蜘蛛を瞬殺するところまでは良いのだが、その後のラスト第3波で、圧殺されてしまう。“金蟻の輸送船を落として、その後、増援と合流すれば終了”というのは分かるのだが、そこまで辿り着けないのだ。とにかく、金蟻の量が異常であり、AF99STで輸送船を破壊する僅かな間にも、20体が投下され、まずは満身創痍のオメガにトドメを刺し、そして次にプレイヤーへと向かってくる。救援部隊がもうそこまで来ているのに、目前にして倒されてしまう。なんという悲しい展開だろうか…。

だが、この問題を解決したのは、「カスケード・イオタ」という、意外な武器であった。「カスケード」シリーズは、連射性能に優れたロケットランチャーだ。現実世界にも、「多連装ロケット」という★超強力な兵器★があるのだが、車載である。今さら言うまでもなく、こんなものを担いで、元気に転がりまわる地球防衛軍の兵士たちは、どうかしている。

…それはそうと、HARD帯の「カスケード2」は、優れた瞬間火力と、そしてロケットランチャーならではの長射程により、中型狙いや狙撃武器として活躍してくれた。いっぽうで、満を持して『4.1』で最終形が登場した「カスケード・イオタ」は、純粋な火力でAF99STに劣り、爆発による範囲攻撃にもあまり期待できず、むしろ乱戦で誤爆してしまうデメリットである。せっかく出たのに、ほぼ使い道が無いのだ。

――しかしながら、この武器の利点として、爆発物判定を持つということがある。つまり、鎧大蜘蛛を、蜘蛛の抜け殻のように、スポ~~ンと吹き飛ばすことができるのだ。ギャグ漫画のように飛んでいった鎧大蜘蛛は、長時間、一切の攻撃と移動能力を失うため、もう排除したも同然だ。あとは、オメガと連携して、金女王と金蟻&鎧蜘蛛から仕留めていけばいい。すると、鎧大蜘蛛に撃つはずだったフュージョンブラスターの弾数が余るので、それを使って金蟻輸送船を出落ちする。更に、大蜘蛛・鎧蜘蛛といったクモ型モンスターたちも、爆発物で脱力するのは同じなので、どんどんとカスケードでお手玉にしていく。火力狙いではなく、牽制のために爆発物を使い、そして味方オメガに仕留めさせるのだ。そうして、金蟻に続いて、鎧蜘蛛の輸送船も仕留め、そのまま救援部隊と合流すらせずにクリアができた。僅かな武器の変更で、大幅に戦法が変わるという例だ。いや、「フュージョンブラスターZD」があれば、HARDEST帯ならば、金女王・鎧大蜘蛛を倒して、まだ弾数を余らせられるんだろうけど、出ないから仕方が無いんだって。

しかしながら。このミッションのクリアで、ようやく新しい武器が出てくれた。その名も「ストリンガーJ9」、『4.1』のレンジャーINFをクリアした皆さまなら、まず間違いなくご存じの、今回の最強武器である。

――というわけで。次は、あの伝説の「震える魔窟」であるが…もうクリアしたので言うのだが、楽勝だった。そういうわけで、残りの3個ミッションは、この超兵器の火力に注目しつつ進めていこう!

(2025年9月30日)

|

|---|

糸に巻かれて死ぬんだよ! |

例のふるさとお買いものマラソンで買った物が色々届いたので、今日は、「USB3.0

延長ケーブル」を開封していました。旧ノートPCから新デスクトップPCに変えて、機器配置の都合上、HDMIキャプチャ機器の配線長が足りなくなったので、それを補うためです。しかし、実際に配線をしてみると、機械が動きません。いや、動きはするのですが、録画開始の数秒でフリーズしてしまい、しかもその際、他のUSB機器までまとめて落としていくという厄介な倒れ方をします。ノートPCならば、備え付けキーボードやタッチパッドなどで、最低限の動作はさせられるのですが、デスクトップなので、USBポートが死ぬ=完全操作不能です。

…まあ、こういう書き方をするということは、つまり、USB3.0

延長ケーブルが原因であり、それを取り除いて、直接配線をすることで、従来のように動作をしてくれました。もっとも、前述の通り、ケーブル長が足りないので、PC自体の配置を変える必要があったこと、そして何より、自分が買った物を無駄にしたくないという思いがあったため、なかなか「延長ケーブルを取り除いて接続してみる」という考えに至れませんでした。

――というわけで。今日は、そのせいで疲れたのか、かなり頭が痛いです。また明日から本気を出すということにして、今日は早めにお休みさせてください…。

(2025年9月30日)

|

|---|

たのしそう |

地球防衛軍4.1は、“DLCを含めた各難易度の通しプレイ”にて、「DLC2-16 /

背水の罠 [HARDEST]」まで進んだ。まあ…うん、多分だけど、「震える魔窟」が劣化した今、DLC2の中で最難ミッションだよね…。

――さて、このミッションについては、HARDで攻略した際にも触れている(【日記:2025/2/26】)。内容は、海岸に、ヴァリアント・レタリウスの巣と、そして蜘蛛が出現する地下トンネルの出口が配置されている。この蜘蛛巣穴には特殊仕様が用意されており、最初は3体の蜘蛛を出現させるだけだが、一度でも攻撃を受けると、以降は10体のアクティブ蜘蛛を出現させ続ける。また、「背水の罠」という題名が表すように、海側からはディロイが詰めてきており、これが最終的に海岸を封鎖するのだが、このディロイを攻撃すると、やっぱり蜘蛛巣穴が大量の蜘蛛を出現させるようになる。そういうわけで、ディロイたちが到着する前に、できるだけ多くの蜘蛛巣穴を破壊しなければならないのだが、それを、レタリウスたちがネットを投げつけて妨害してくる…という感じだ。やれ、毎回思うが、どうやったらこのミッション開始時の状況に陥るのだろうか。“敵が完全に防御態勢を整えている海岸に真正面から上陸し、しかもそれが読まれて後ろから挟撃される”みたいな、超絶無能な部隊運用しか見えてこないぞ。

そして、厄介な点として、敵強化率の凄まじいDLC2の終盤ということで、蜘蛛もディロイも、鬼神のごとき強さを誇り、囲まれると、前が見えねェほどの猛攻により、1万という大きなアーマーですら即座に溶かされてしまう。なにせ蜘蛛1体の通常攻撃ですら、フルヒットで2500も削られるクラスだ。また、レタリウスたちは、相変わらず、地形を貫通するウェイブビーム網を投げ続け、こちらの移動を激しく妨害してくる。難易度が高いのはそうだが、どちらかと言えばイライラするタイプの難しさであり、良ミッションとは言い難い。しかも、『4.1』では、蜘蛛巣穴が3個から4個に増加し、派手に難易度が上がっている。

というわけで。本ミッションは、HARDでも難関になったのだが、当時は、「背水の罠」のDLC2-16という番号に対し、少し前の「DLC2-14 /

赤く染まる河」から、上位難易度クラスの武器を早期入手できていたので、それを使うことが攻略の鍵となった。一方で、HARDESTにおいては、この「背水の罠」の1つ後から、INFERNO級の武器が入手可能となる。よって、私のように番号順にこだわる場合、このミッションは、あくまでHARDEST武器で攻略をしなければならない。

…ただし、ちょうどHARDEST級のラストに位置する「Lv75」には、「フュージョンブラスターZD」と「ストリンガーJ9」という、どちらもINFERNO攻略でも頻繁に名前を耳にする武器が存在する。この片方だけでも良いし、欲を言うと、ちょうどこの2丁を持って出撃したいところであったため、両方が欲しいところであった。先日の、「DLC1-26

/ 竜の船[HARDEST]」を使った無理な稼ぎ(【日記:2025/9/13】)は、このLv75武器を狙ったものであった。だが、出なかった。あの後、マザーシップを初手大破ではなく中破で留め、緑蟻の巣を駆逐しつつ、ひたすらマザーシップから出るドラゴンで稼ぐ方式に変えた。その結果、「スパローショットMX」(Lv72)など、取り逃がしていた物をいくつか回収できたのは良かったが、それでも目当てのLv75武器が出なかった。“私のソフトにはこれらの武器が入ってないんじゃないか”と疑ってしまうくらいに、まるで出現しなかったのである。

|

|---|

だいたいこれくらいが140m=フュージョンブラスターDAの射程 |

そういうわけで。私は、諦めて「背水の罠」の攻略に戻ることにした。使用武器は、「AF99ST /

フュージョンブラスターDA」の2つだ。まー、これでじゅうぶんではないのだが、Lv75武器が手に入らない以上、これしか選択肢は無かった。

…さて、攻略方針としては、4つの巣穴のうち、左奥方向に存在する3つを、早期破壊していく。もちろん、理想としては4つ全てを壊したいのだが、右方向に移動していくと、大量のディロイが押しかけ、無事に★瞬殺★されてしまう。何度やっても同じであり、この問題を解決するには、「ストリンガーJ9」によってディロイをワンショットワンキルしていくしかなさそうだ。できたらとっくにやってる!(定型文)

――そして、蜘蛛巣穴の破壊時には、弾数制限武器である「フュージョンブラスターDA」によって、素早い撃破を狙っていく。前述の通り、巣穴は、一発でも攻撃を受けると、以降は10体のアクティブ蜘蛛を出現させ続ける状態となる。その10体が全て現れるよりも前に、高火力で焼き切ってしまうのだ。ただし、この際に問題となるのが射程であり、DAの「140m」という照準距離は、ちょうど敵に発見されてしまうくらいである。護衛の蜘蛛がこちらに気付いても、やはり巣穴は攻撃を受けたのと同じ状態となってしまう。もし、最強のZDタイプが手に入っていれば、射程は「180m」に伸び、安全に蜘蛛巣穴を先制攻撃できていた。だが、手に入らないのだから仕方ないだろう。

かくして。左奥の地域に存在する3つの蜘蛛巣穴を破壊する際には、どうしても蜘蛛との格闘戦が展開される。この際、AF99STの射撃方式として役立つのが、「指切り連射」だ。

…さて、「指切り連射」は、現実世界の射撃技術である。実在する小銃(ライフル銃)には、機関銃(マシンガン)分類で無くとも、フルオート射撃機能が搭載されていることが多い(「自動小銃」という言葉があるが、あれはフルオート射撃機能のことを指すのではなく、手動で次弾の再装填が必要なボルトアクション機能との比較を表している)。ただし、ゲームと違って、現実世界では、弾数制限と再装填(リロード)の制約がとても厳しい。また、ゲームと違って、現実世界の対人戦闘では、1発当てれば火力は十分であり、連射は弾を無駄にしやすい。一方で、とにかく弾を素早くばらまくことが重要な数mレベルでの近接戦闘や、車両や拠点などへ火力を集中させたい場合など、フルオート射撃が重要な場面も多い。

そういうわけで、フルオート射撃の問題部分について、次の2つの解決法が提案された。まずは、「3点バースト機能」である。これは、引き金を引く事に、1発ではなく、3発だけが連射されるようになるというものであり、“フルオートによる弾の浪費と、命中精度の極端な低下”を抑えつつ、ある程度の火力を引き出せるようにしたものである。しかしながら、構造が複雑になるというデメリットがあり、製造コストの増加や戦場での不具合を起こしやすい。私も、安全装置を解除する際に、どこが連射でどこが3点バーストか分からなくなるうえ、選択肢が増えて単発を選びづらくなるため、ぜんっぜん好きじゃない。よって、最近の小銃には、最初から搭載されない場合も多く、例えば、日本の自衛隊でも、1世代前の89式小銃には“あ・れ・サン・タ”で3点バースト機能が存在するが、最新の20式小銃には単発と連射しか存在しないらしい。いっぽうで、ゲーム作品においては、3点バーストの絵的&音的なカッコよさと、ゲームバランスの調整(フルオート射撃ができると強すぎる)から、あえて実銃との齟齬を出しながら、バーストを採用している場合もある。

――いっぽうで、「指切り連射」という射撃技術もある。これは、フルオート機能を使いつつも、短い間隔で引き金を引いたり離したりし、2~3発程度の連射を繰り返すという方法だ。前述の通り、短い連射ならば、弾の浪費と命中率低下を避けつつ、火力上昇の効果を得られる。運用のみで、フルオートのデメリットを回避し、メリットのみを得られるということで、現在では、こちらの方式のほうが人気だ。まあ、個人的には、現実世界では、先に1発当てれば勝てるので、フルオート連射機能すら不要な気もするが…まあ、今でも各国軍隊で採用されているということは、実戦から得た知見が存在するということだろう。

さて。まさか地球防衛軍で現実世界の軍事を語る日が来るとは思わなかったが、話を「背水の罠」に戻そう。採用武器は、総合火力と、ディロイを安全に屠れる射程を考えると、(ストリンガーJ9を除けば)「AF99ST」しかあるまい。しかし、この武器は、弾数が20発しか存在せず、一方でリロード時間がやや長めだ。完全フルオート射撃をすると、射撃5秒に対し再装填3秒と、なかなかデューティサイクルが悪い。しかも、本ミッションの敵主力である蜘蛛を倒すには2発が必要であり、取り回しが最悪だ。本来ならば、蜘蛛対策に「AF99」など、火力余りを発生させづらい武器がほしいところであるが、無論、そんな余裕は無い。

…かくして、私が用いるに至ったのが、「指切り連射」だ。短い間隔で、トリガーを引いたり離したりすることで、2~3発単位の射撃を行い、蜘蛛を一度の射撃チャンスで退治していく。まさに、実銃と同じ使い方だ。この運用ならば、20発という弾数を、かなり長もちさせることが可能だ。そして同時に、□ボタンの任意リロードを、無闇に使わないようにしていった。この任意リロード、私の中では、完全に癖になっており、“射撃を伴う他のゲーム”でも、敵が見えなくなったらすぐ□ボタンを押してしまうくらいに中毒となっている。ただし、AF99STの場合、3.0秒という長めの隙を晒してしまうため、指切り連射で弾数を温存しつつ、無駄な再装填を行わないようにしていった。実際の戦闘では、「撃ちたいときに20発を撃ち尽くして次弾を射撃できない」よりも、「やたらと任意リロードをしてしまい、不意に現れた敵に対処できない」のデメリットのほうが、明らかに大きかったのだ。

――やれ、この指切り連射作戦は、非常に有用であり、蜘蛛との揉みくちゃの乱戦を、かなりやりやすくしてくれる。もし、AF99STのような銃が現実に存在したら、想定する敵に合わせて、「AF99ST-2B」「3B」などと、バースト数を変えたモデルが大流行するだろう。しかし、現実では、必要な物資が現場に届かないなんて日常茶飯事であり、プレイヤーの操作=運用でカバーしていくしかないのである。

|

|---|

撃ちすぎて後ろのディロイを起こしてしまうと、★死★ |

そういうわけで。実際の攻略では、開幕から左奥方向に素早く移動し、「フュージョンブラスターDA」で3つの巣穴を破壊しつつ、山へ逃げ、ディロイたちの海岸から距離を取る。道中で発生する蜘蛛との格闘戦は、「AF99ST」にて、前述の「指切り射撃」を使い、弾切れ時の隙を避けつつ、正確で素早い戦闘を行っていく。

…ただし、この際に問題となるのが、レタリウスだ。とにもかくにも、こちらの都合なんてお構いなしに、猛スピードの網でこちらを絡め取り、移動を妨害してくる。ただでさえ厄介なのに、地形を貫通するというバグにより、理不尽オーラが増し増しだ。しかも、ほとんどが『4.1』で新登場した変異種:「ヴァリアント・レタリウス」(【日記:2024/11/30】)であり、退治するのも容易ではない。かくして、序盤は特に強い運ゲーとなるが、3つの蜘蛛巣穴を破壊して海岸から距離を取れたのちも、いつでも即死の危険がある、気の抜けないミッションとなる。

――そういうわけで。中盤以降も、“残した1個の巣穴から出現し続ける10体の蜘蛛”に対処し続け、レタリウスの綱引きによる即死の恐れにアワアワしながら、ディロイの数を削っていく戦いとなる。ここでも、間違えて複数体のディロイを起こしてしまうと、ライブのレーザーライトのような光線により眩しすぎて死ぬため、慎重に端っこから倒していかなければならない。

かくして。戦法が決まったあとも、幾度となく再出撃を強いられたものの、やはり「4つの巣穴を全滅させず、3つに留める」という作戦変更、そして「指切り連射」という戦闘技術の進化が功を奏し、何とか勝利することができた。新武器がなければとてもクリアできないと思っていたが、何とかなってしまったのである。

…ちなみに、DLC2には、全23ミッションが存在し、「背水の罠」をクリアした時点で、残りは7つである。忘れがちだが、地球防衛軍は高難易度ゲーとしても有名であり、「その有料追加コンテンツの」「最後の最後」ということで、指折りの難関が待ち受けている…はずなのだが、レンジャーとミッション内容の尋常ではない相性の悪さ、そして「ギリギリ新武器が手に入らない」という厄介さにおいて、この「背水の罠」を上回るものは無いであろうと思われる。

――いや、そんな人づてに聞いたかのような言葉を遣わず、はっきり断言しよう。現在、既にラストミッションの「星の牢獄」に挑むところまで進めたが、「背水の罠」が最も難しかった! さらに、HARDでは難関となった「星の牢獄」だが(【日記:2025/5/7】)、HARDESTでは某Lv75武器の圧倒的火力を使えば余裕であろうと思われる。というわけで、HARDESTでは、「背水の罠」さえ乗り越えれば、あとは余力で乗り切れるのだ。やれ、INFERNOでは、DLCを通して新武器が登場しないことなど、事情は異なってくると思われるが、果たしてどうなることやら…。

(2025年9月30日)

|

|---|

まーこれでじゅうぶん…ではなかったので、少し工夫をした |

今回のPC環境更新で、私は久しぶりにデスクトップ型を購入し、スピーカーも新たに用意することになった。買ったのは、USBで給電をするタイプのスピーカーだが、残念ながら、これはジャンル自体が安物である。

…まず、私は、ここ20年ほど、ずっとノートPCを使っていた。そのため知らなかったのだが、最近のPCモニターには、スピーカーが付いていないものが多いようだ。DisplayPortも、HDMIも、どちらも1本で映像だけでなく音声も伝送してくれる使いやすいケーブルなのだが、出力先のモニターに音声出力機能が無ければ、物理的に鳴るわけが無いのである。

――ちなみに。私は、住宅環境の都合上、家でもイヤホンを付ける派だ。そして、現在使用しているモニターには、イヤホン端子自体は付いており、それに“手持ちの有線イヤホン”を接続することで、音を聞くことはできる。だが、接続端子はディスプレイの背面にあり、日常的に抜いたり刺したりするのは面倒である。また、生活空間ということで、「腰を据えて聞くまでもない音を再生する時」や、「外出の準備をする際」など、スピーカーがあればいいなあ…と思う場面は多かった。そういうわけで、前々から、今回の「ふるさと納税×楽天お買いものマラソン」のラストランの機会で、まとめて買おうと決めていたのだ。

そういうわけで。注文から2日、私の元に、そのUSB給電スピーカーが届いた。やはり、決め手は値段である。USBスピーカーは、最安だと、約1000円で買える物すら存在する。なお、“USB給電”自体を求めていたわけではなかったが、該当品が安かったのと、あとはパソコンの周辺機器として使うため、そちらのほうが都合が良いのではないかと判断した。

…あとは、必須と考えていた機能が、スピーカー前面のイヤホン穴である。前述の通り、私は室内でもイヤホンを使うのが基本である。よって、新たにスピーカーを配置したとしても、いつでもイヤホンに切り替えられるようにしたい。そういう時に便利なのが、「スピーカー本体にイヤホン端子が付いている」という製品だ。PCは足元であるため、卓上のスピーカーにて、スピーカー出力

/ イヤホン出力を切り替えられれば良いと感じたのだ。

――ということで。具体的に、私が購入したのは、【サンワサプライの「400-SP067」】という物である。いつもながら、Amazonにリンクを張っているが、アフィではない。さらに言うと、実際に買った場所は楽天である。お値段1880円(楽天もAmazonも同じ)と、同系統品の最安:1000円より一回り高いが、やはり前面のイヤホン端子が必要だったからだ。なお、「Amazonベーシック」なる謎ブランドで、【1079円にて、前面イヤホン端子のあるスピーカー】が売っているが、こちらは送料無料に条件が必要である。さらに、楽天では、お買いものマラソンのために「1000円以上・10品」を書いたかったので、それを満たすためという理由もあった。まあ、勢い余って12品も買ってしまったので、無理にこだわる必要も無かったと言われれば、その通りなのだが…。

さて。私は、ここ1ヶ月ほど、イヤホンでしか音の聞けない環境であった。そのため、このスピーカーが届くのを、かなり楽しみにしていた。到着(置き配)メールが届いたのち、すぐ箱を開けて、さっそく配線をしたくらいである。

…しかしながら、配置をしてすぐに、「これは失敗したかも」と思うことになった。理由は、ノイズの大きさである。スピーカーの音量ツマミをひねると、“ホワイトノイズ”と呼ばれる、「サーッ」「ジジジジ…」という雑音が、無視できないレベルで聞こえてくる。もっとも、私はそこまで音質を重視しているわけではないため、音を流せば掻き消せるし、それにスピーカーの音量つまみは「音量ゼロ=電源OFF」を兼任しているので、運用でカバーできるようにも思えた。

――ところが、最大の問題は、イヤホンを繋いでも、このノイズが聞こえてくるという点だ。しかも、スピーカーの電源を切っていてもイヤホンを繋いだ際に雑音が発生する。意味が分からない。ただ、内部のコードが繋がっているだけだと思うのだ…。かくして、イヤホン運用をする場合、このスピーカーは無いほうがマシとなってしまうのだ。

そういうわけで。いくら安物とはいえ、さすがに不良品を疑うレベルで酷かったため、検索をしてみたところ、公式のQ&Aが存在した。どうやら、USB給電ではなく、コンセントからUSB変圧器(携帯電話の充電に使用するアレね)で給電をすると、問題が解決することがあるという。実際にやってみると、確かに効果があり、「イヤホン接続時の雑音」はほぼゼロに、そして「スピーカー音量を上げた場合の雑音」も少なめになった(完全に消えたわけではない)。なお、USB端子から給電できる特性を捨ててしまったが、まあ、私のPC本体周りは既にゴチャゴチャしすぎであるため、そこに更にケーブルを追加しなくて済んだのは、むしろメリットかもしれない。

…しかしながら。これらにより、私は、「USB給電のスピーカー」というジャンル全体が、安物と気付いたのだ。どうも、私が買った物が特別に粗悪品というわけではなく、「USB端子に接続する」という行為自体が、本質的にノイズが乗りやすくなるらしい。また、出力も力不足であり、重低音などは全く足りないうえ、音量を全て最大にしても、「PCの目の前で聞くなら、少しうるさめ」という程度であり、部屋中に大音響を行き渡らせるような用途には使えない。しかも、前述の通り、音を大きくすると、無視できないノイズも加わってしまう。これは、本格的に音楽を楽しむには全く足りない、間に合わせ品なのだ。

――さて。私はこれまでも、コスパ重視で物を選び、「まー、これでじゅうぶんだ。」と、概ね満足をしてきた。しかし、今回の「USBスピーカー」には、“安かろう悪かろう”を、強く感じる。「スピーカー」=音声出力というジャンルは、物理的なパワーが必要であり、そこで性能を求めると、どうしても大型化・電源の強化が必要となり、価格も上がってしまうのだろう。だがやはり、それでも、これまでの「スピーカー不在」「イヤホンのみでしか音楽が聞けなかった」という環境から比べると、抜群の改善が為されている。どんなものにでも言えることだが、「無い」と「有る」とでは、何倍しても辿り着けないくらい、ぜんぜん違う。やっぱり、まー、これでじゅうぶんだ!

(2025年9月30日)

|

|---|

ああ、ゲームキューブとかのリマスターね…えっ、2025年発売の最新作!? |

「メトロイドプライム」は、任天堂発:メトロイドブランドのFPSだ。しかし、その最新作「メトロイドプライム4:ビヨンド」は、どう見てもファッキンサッカーの再来である(【トレイラー映像】)。

…まず、「FPS」とは、主人公の目線とカメラ視点が一致しており、左スティックでキャラを・右スティックで銃口を、それぞれ動かし、射撃によって敵を倒していくタイプのアクションシューティングだ。そもそも「メトロイド」自体、日本よりも海外で人気なのだが、そこに、外人兄貴が大好きなFPSというジャンルが合わさり、絶大な支持を受けている作品…ということである。

いっぽうで、シリーズの展開には難があり、まず『プライム1』『2』『3』は、ゲームキューブとWiiで、2003~2007年とテンポ良く出たが、その後は過去作の移植やリマスターに留まった。

…そして、2015年6月、伝説のE3が幕を開けたのである。そこでは、「メトロイドプライム:フェデレーションフォース」という3DS作品が発表されたのだが…その反応については、有名な【こちらの動画(ニコニコ)】を見てほしい。該当作品がメトロイドだと発覚した瞬間、絶叫が響き、地獄の痛みに悶絶するような阿鼻叫喚となった。名作の8年ぶりの新情報が出たと思ったら、チープな2頭身グラフィック、サムスではなく銀河連邦軍(よくメトロイドの平和利用を試みて失敗している方々)の一般兵を主人公としたマルチプレイゲー、そして需要不明のサッカー風ミニゲーム:「BLAST BALL」を大々的に発表するなど、ファンの需要からは明らかにズレまくっている。そして、動画のラストでは、はらわたをほじくり返されたかのような苦悶の声が挙がる中、発狂した1人が、「メトロイド

ファッキンサッカー!!」と叫んだのであった…。

――なお、ご存じの通り、この叫びはミーム化し、本来のタイトルである「フェデレーションフォース」や、ミニゲーム名の「ブラストボール」よりも、「ファッキンサッカー」という言葉のほうが有名なくらいだ。また、他のゲーム作品においても「ロケットリーグ」や、FF7リバースの「ラン・ワイルド」(【日記:2024/3/20】)など、大きなボールを相手のゴールにシュゥゥゥーッ!!するゲームが、「ファッキンサッカー」と呼ばれてしまったりもする。その他、スポーツ風のミニゲームが出ると、「ファッキン野球」などと、いちいち揶揄されてしまったりもする。やれ、2015年E3と言うと、あの「ファイナルファンタジー7

リメイク」の初報が出たことで有名だが(【日記:2015/6/17】)、その裏で、こんな扱いになってしまったメトロイダーたちは、心中いかがだったであろうか。一応、その後も株を持ち続けていれば、「サムスリターンズ」や「ドレッド」が登場し、2D側は復活してくれるのだが…。

さて。そんな感じなのだが、『プライム3』から18年、『フェデレーションフォース』からも9年近くが経ち、ようやく完全新作と言える「プライム4:ビヨンド」が、2025年12月に発売決定をした。この9月のニンテンドーダイレクトが初の映像…というわけではなく、少し前から、ちょくちょくと情報は出てきているようだ。

…しかしながら、この『プライム4』についても難産であり、初報は2017年に出ていたようだが、そこから開発スタジオが変わるなど、難航したようだ。私も、「開発中止になったのでは」などと、噂は耳にしていた。ちなみに、“初報から発売までの時間”については、例えば、少し前に話題に出した「ドラゴンクエスト3

HD-2Dリメイク」だと3年半、そして「ファイナルファンタジー7

リメイク(第1弾)」は5年である。皆さまご存じの通り、これらですら、かなり長いと感じたのだから、8年というのは相当であろう。ニンテンドー64での開発中止からGBAで蘇った「MOTHER3」ですら9年であり、それといい勝負である。

さて。私については、少し前まで、2D側の最新作である「メトロイドドレッド」をプレイしており、20年ぶりのメトロイドとして、大いにハマることができた(【タグ:メトロイド】を参照)。自分の中では、久しぶりにメトロイド熱が高まっており、3DSの「サムスリターンズ」(2D作品)も遊んでみたいなあ…などと思っていた。そこに、先日のニンテンドーダイレクト(【日記:2025/9/12】)にて、「プライム4」のPVが流れてきたのだ(【YouTube】)。もし、その内容が良ければ、2Dシリーズだけでなく、『プライム』側にも興味を持つきっかけになりえたはずだ。しかし、実際には、興味がスーッと引いていき、「こんなゲーム、絶対に遊ばない」と、負の印象を持つに至ったのだ。

…その理由は、PVに含まれていた、砂漠のシーンだ。バイクと合体して疾走するサムスから、カメラが大きく引いて、砂漠の景色が映し出されるのだが、ちょっと信じられないレベルでスカスカである。私は、『プライム』シリーズのナンバリングについて、よく知らなかったので、「メトロイドプライム4:ビヨンド

/ Nintendo Switch 2 Edition」というロゴを見て、「ああ、ゲームキューブか何かのリマスターね!」と思ったものだった。だが、『プライム4』は、2025年12月に発売される、正真正銘の完全新作である。それが、このレベルのグラフィックというのは、駄目だろう。

――やれ、その他にPVに含まれていた「悪の要塞っぽいシーン」や「機械の雪山的な場所」は、ここまで極端には破綻していなかった。だが、この砂漠の遠景は、一発で「駄目だこりゃ」と思わせるシーンであった。「ファッキン砂漠」とでも呼ぶべきだろうが、語感が悪いので、ここやはり、「ファッキンサッカー2」と呼ぶのがふさわしいだろう。そういえば、「ファッキンサッカー1」も『プライム』ブランドだったね…。

|

|---|

プライム側はやらなくて良いだろう |

というわけで。この12日のニンテンドーダイレクトで公開された「メトロイドプライム4:ビヨンド」のPVについては、「ドレッド」にてメトロイド熱が高まっていた私を、スンッ…と冷静にさせるに至った。この作品を遊ぶ必要は、特に無さそうだ。今後とも、『プライム』は無視して、2Dシリーズとだけ付き合っていけば良いだろう。

…ちなみに。このPVが公開された「ニンテンドーダイレクト」は、元々、ゲームメディアが思うような情報を伝えてくれなかったことから、“ダイレクト”…つまり、消費者に直接の情報を届けようとしたことが始まりらしい。この方針は、拍手喝采されているようだが、しかし、もしゲームメディアが噛んでいたら、あの砂漠の遠景みたいなやべぇカットは、確実に覆い隠してくれたことであろう。上でも述べたが、悪の要塞や機械の雪山といったシーンは、そこまで致命的ではなかったから、そちらを中心に組んでいくこともできた。駄目なゲームは、「宣伝手法=面白そうと思わせる技術」も駄目なのである。

――やれ、皆さまご存じの通り、任天堂ハードは、プレイステーションと比べて、性能面に制約がある。だが、その縛りを乗り越えたうえで、大ヒットしているタイトルも、多く存在する。その一方で、あえて名前は述べないが、知名度の高いシリーズから、「今の時代にこれを出すか?」みたいな、唖然とするクオリティの作品が出てくることもある。純粋な開発力不足であり、プレイステーションや、そしてそれを更に凌駕するような高性能PCが有ったとして、何の意味も無い。今回の「メトロイドプライム4」も、まさにそれであり、“PS3がレトロゲームと言われてもおかしくないような時代”に、HD開発1作目みたいな、スッカスカのPVを出してきた。いや~~すまない、こんなゲームはやらないです!

(2025年9月30日)

|

|---|

これが本当のお買いものパンダ |

今日は、ふるさと納税と組み合わせて、楽天お買いものマラソンを頑張っていました! ご存じの通り、10月からはふるさと納税へのポイント付与が禁止になるので、この9月が最後の機会です。

…というわけで。最大還元率を狙うにしても、10種類で良いところを、勢い余って12種類も買ってしまったりしましたが、無事に納税+買い物を終えることができました。さすがに15%還元となると、Amazonよりも安くなるくらいで、かなり購買意欲が湧いてきます。これまでの日記で触れたもの、そして触れていないもの、いろいろと買えたので、届き次第、また記事のネタとして取り扱っていきたいと思います。うむ、ネタが多くて困ることは無い!

――ではでは、週末も頑張っていきましょう…。

(2025年9月30日)

|

|---|

やはりCopilotの画像生成が、すぐ上限に達するようになってるね |

機械用語で「スプリッター」というと、主に、映像の分配器のことを差す。"1つの入力ケーブルに対して、2つ以上の画面に、同じ映像を出力できるようになる”という機能を持っている。私が現在行っている「デュアルディスプレイ」とは、似ているようで、異なる技術である。また、スイッチ(任天堂製品ではない)をカチカチと切り替えることで、映像の出力源を変えられる装置を思い浮かべる人もいるかも知れないが、それについては「セレクター」といい、見た目はよく似た装置だが、機能は全く異なる。「1本のケーブルから、複数画面に出力できるようにする」が、スプリッターの本質だ。

…しかしながら、この「スプリッター」、現在の日常生活で必要となる機会は、はっきり言ってゼロである。私が、かつて「スプリッター」を使ったのは、FF13のHDMI録画をするためであった。当時の装置は、遅延が酷く、PCディスプレイもフルHDに達していないような時代であったため、“ゲームを遊びながら録画する”には、全くの不向きであった。そのために、スプリッターを使って、「PC側」と「テレビ側」に映像を分配し、「テレビで遊びつつ、PC録画を行う」という環境を作り上げていた。細かくは覚えていないが、スプリッターで2万円、HDMIキャプチャ機器で3万円、それを動かすための専用PCが必要…と、いま考えると、途方もなくバランスの悪い環境であった。初期のHDMIキャプチャというのは、それくらい限られた貴族ヲタの嗜みだったのである。

ところが。現在では、ご存じの通り、キャプチャ環境が、PS3時代とは比べ物にならないほど向上した。例えば、PS4・PS5ならば、本体にキャプチャ機能があり、静止画・動画の両面で、なかなかの性能を誇っている。私もサイト作成には頻繁に使っており、正直、もう専用のキャプチャ機器など不要なんじゃないかと思うくらいだ。

…しかしながら、専用キャプチャ機器も負けておらず、ネット配信の人気によって需要が増えたためか、使いやすさ・性能・価格の全てがパワーアップしてきている。例えば、2014年に買った「MonsterX

U3.0R」という機器は、約2万円という手頃な価格ながら、「パススルー」と呼ばれる機能を持ち、スプリッターなしで、遅延ゼロのテレビ出力+PC録画が可能だ。私は、ビデオテープのような大きさを持ち、しかも電源を要求するスプリッターが不要となったことに、驚きと、そして喜びを感じたことを覚えている。残念ながら、4Kには対応しておらず、一線を退いたと言えるものの、今後もPS3・VitaTV・dアニメストアなどの保護コンテンツを録画するために必要となるため、壊れてもらっては困る。HDMIキャプチャ界で、一時代を作り上げた名機器である。

――また、PS5世代を想定し、現在も使用している「CRC-GVCAP01」という機器は、単体の4Kパススルーでテレビ側に出力しつつ、PCへの取り込みが可能だ。こちらは、日記にも残しているのだが(【日記:2022/10/1】)、MonsterXから10年近くが経ったにもかかわらず、約1万4000円と、むしろ安価で買えた。性能も十分であり、PS3等の保護コンテンツが表示できないこと以外、不満は無い(そこだけMonsterX

U3.0Rとの使い分けになる)。でも、そこから3年が経って、さぞお高くなったんでしょう?

…と思いきや、最新型の「05」が、今でも1万7820円と、そこまで変わらない価格で買えるようだ。これらの機器は、全て、単独での「テレビに出力しつつ、PCで録画する」に対応している。よって、映像を2つに分けることが仕事の「スプリッター」という機械は、一般的なキャプチャ界隈(?)において、全く必要性が無くなったと言える。

|

|---|

枚数が作れない以上、過去の没画像を復活させることも増えます… |

しかしながら。プロの世界では、未だにスプリッターが必要となる場面がある。そして、今日の問題は、他ならぬそのプロが、「スプリッター」という機器を知らなかったという問題だ。

…まず、本日朝の仕事は、世にも奇妙なディスプレイ異常から始まった。“画面の色がおかしい”と聞いたが、リモートでは正常であり、典型的な機器の不具合だ。そういうわけで、最初から現場にディスプレイを抱えていったくらいだったが、ディスプレイを取り替えてみても、砂嵐のような画面の異常が直らない。ならばケーブルだろうと、接続を確認したところ、何故か、高画質のDisplayPortケーブルを、最低画質のVGA(蒼いやつね)に変換し、それからモニターに繋いでいるという異様な配線をしていた。それを取りやめ、DisplayPortでの接続に切り替えると、画面が綺麗に映るようになった。ちなみに、私は機械オタクなので、その変態配線をじっくり分析したいところであったが、すぐにでも客が入ってくるということで、朝の対応はそれで終了となった。

――しかし、夕方になって、再び電話が掛かってきた。曰く、ディスプレイが正しく映っていないということだ。再び現地に赴くと、こっそりと背後にも画面があり、「①その画面」と「②異常があったディスプレイ」の2つに、まったく同じ画像を映るようにしているのだという。訳が分からず、①のディスプレイ配線を辿って、足元に置かれたプラスチック箱のフタを、開けてみると、そこに、“VGAケーブルが3つ刺さった機械”が入っていた。そう、これこそがスプリッターであり、PCの出力から、①と②の2画面に、同じ映像が出力されるようにしていたのだ。そして、DP-VGAの無理な変換を噛ませていたのは、このスプリッターがVGA専用であり、逆にPCはディスプレイポート出力しか無かったからである。というわけで、朝に取り替えたDPケーブルを、再びVGAに切り替えると、両方の画面が映ったが、当然の結果として、画面異常も再発した。これをどう直すかが、機械オタクとしての勝負である。

さて。我が部署には、「DP-VGAドングル」と、そして「VGAケーブルの予備」はあるが、さすがに「VGAスプリッター」なんてマニアックな機器は無いため、それが壊れている設定にしないために、まずはケーブルだけ取り替えてみた。すると、これまた奇妙な直り方をし、変換ドングルを切り替えたところ、台風の日のアナログテレビ(懐)のようだった画面が、綺麗になった…と思いきや、白や赤といった色は普通だが、なぜか紺・紫といった濃い青の色だけが、波打ったようなノイズを放っている。意味不明である。さらに、前の画面と後ろの画面、2つにミラーリングを行っているが、両方の画面で、同じように、「濃い青だけのノイズ」が発生している。残念ながら、どう考えてもVGAスプリッターの異常である。本当にありがとうございました。

というわけで。私の家ならば、「VGAスプリッターを新しく買う」か、または「これを機に、DisplayPortでのミラーリングができるようする」で終了だ。しかし現実には、ここから日本企業のキッショいキッショい点がスタートするのだ。

…まず、現場の人たちは、私が「スプリッターって知ってます?」と聞いても、「は?

誰おまえ?」と首をかしげていた。しかしこれは当然である。「スプリッター」なんて加齢臭の漂うワードを知っているのは、一般人では非常に限られるだろう。若くて可憐な女性職員たちが、足元のブラックボックス(クリーム色)に入っている謎の装置を、知るわけないというものだ。

――さて、どうやら、その機械は“別部門の協力企業が担当している”ということらしく、まずは縄張り意識を守るために、そこへ電話を掛けることになった。仮にN株式会社としよう。ここが本日の最悪ポイントだ。私は、技術面の協力企業ということで、喋り出しから「御社の装置のVGAスプリッターが壊れたので、交換できますか?」と言ったのだが、恐ろしいことに、「何それ?」みたいな反応をされた。ええっ! 映像機器を販売するサービスをしているのに、その社員さまが、自分の機械で使われている「スプリッター」を知らない!!

しかも、話していくと、機器の型番すら聞く前に、「それは弊社のサポート外であり、交換対応はしない」の一点張りだ。いやいや、あなたの会社が提供している映像サービスでしょ? 私は肩の力が抜け、“おまえ馬鹿だろ”という気持ちを込めて、「あなたの会社の機械が壊れたのですが、何もしないということで間違いないですね?」と合計3回聞き直したが、本当にその通りであったようだ。すげぇ!

これでバカ高い保守代を請求してくるのか!!

というわけで。そのクソ会社との電話を切り、私は部内の様々なところに連絡して、最終的に、別の会社が、明日訪問に来るらしいということが分かった。しかし、実はこの問題、既に解決できている。まず、私が実際に現地に赴き、調査をして、「スプリッターが原因」と断定した。さらに、そのスプリッターの機種をインターネットで検索したところ、どうやらAmazonで約3000円で購入可能で、土曜日に届くらしい。よって、無駄飯喰らいの協力企業なんて呼ぶ必要なく、上司の承認(笑)なんてトロい物もいちいち待たずに、現地の人に「新品を注文するので、金曜日だけ我慢して使ってほしい」と伝え、そして、月曜に朝一番でスプリッターを取り替えれば、それで終了である。私に任せれば、とっくに問題は終わっていたのだ。

そういうわけで。私個人ならすぐ解決できた問題が、様々な人間が介入したおかげで、無駄に時間が掛かり、そしていちいち手数料が発生するという、最悪の展開となってしまった。

…そして、私が特に言いたいのは、協力企業というのは本当に無能ということである。F通の使えなさを筆頭に、本日登場したN株式会社も、自社の映像製品で使っている「スプリッター」すら知らず、しかも「サポート外」の一点張りで、自社機械の故障に対し、何もしない。「故障したらこちらに連絡ください」みたいなことを言い、電話番号まで書いておいて、この対応である。むしろ、電話を掛けたのが私で良かった。現場の女性職員が、ただでさえ機械が壊れているところにこんな仕打ちまで受けたら、きっと泣き出すぞ。

――やれ。このような協力企業(笑)たちだが、ほとんどの場合、我々より数倍というレベルで高給取りである。しかも、足らぬ足らぬと、すぐ値上げしていく。そのため、価格転嫁のできない我が業界は、どんどんと圧迫され、同業他社では経営破綻が頻発しているという。なぜ、最低賃金レベルで奮闘している現場の人間が潰れ、無能の協力企業たちが生き残っていくのか。死ぬのはてめぇだよ、バカ野郎が!

やれ、世の中には、「日本人は勤勉」だとか「日本企業には技術がある」「ものづくり」などと、未だに言っている人間が居るらしい。働いたことのない輩の妄言である。実際、我が社の協力企業は、どうやら日本を代表するメーカーたちが揃っているようだが、物は高価なくせにイマイチで、サービスも遅くて劣悪だ。いつも思っているが、君たち、機械ぜんぜん好きじゃないやろ。

――というわけで。私が、もし「株式会社

やり込みinFF」を始めるとしても、コイツラの機械だけは絶対に買わない。いやそもそも、日本企業の製品なんて、高くて質が悪いから、検討対象に入らないかなあ。

(2025年9月30日)

|

|---|

冗談抜きで、次の10年もこれでいけそう |

某フリマアプリで、私はPSvitaのメモリーカードを、「4GB×4枚セット」で購入した。「えっ、なんで16GB×1枚じゃないの?」と思った人が多いだろうが、故障対策である。

…まず、PSvitaは、2011年に発売した、プレイステーションの第2世代携帯機である。しかし、同時期にスマートフォン携帯電話の爆発的な普及が始まったことや、某大ヒット狩猟アクションに関する例のアレにより、PSPほどのスマッシュヒットはせず、2019年に出荷を完了して世代を終えた。なお、その後、プレイステーションの携帯機は出ていないため、あまり良い結果を残せなかったハードと言えるだろう。

――さて。個人的な思い出としては、当時はどっしり腰を据えてゲームするような状況ではなかったため、携帯機であるVitaにはかなりお世話になった。代表的なタイトルは、やはり「ダンガンロンパ」と「ゴッドイーター」である。どちらも、PSPの終わりごろにスタートし、その後、Vita時代を駆け抜けた、思い出深いタイトルである(【日記:2021/10/15】)。ただ、この2タイトルについても、Vitaから後が続かず、現在はどちらも事実上のシリーズ打ち切りとなってしまっている。Vitaに関わると短命になる呪いでもあるのか。

それはそうと、このPSvitaは、現代でも、3つの価値を持っている。

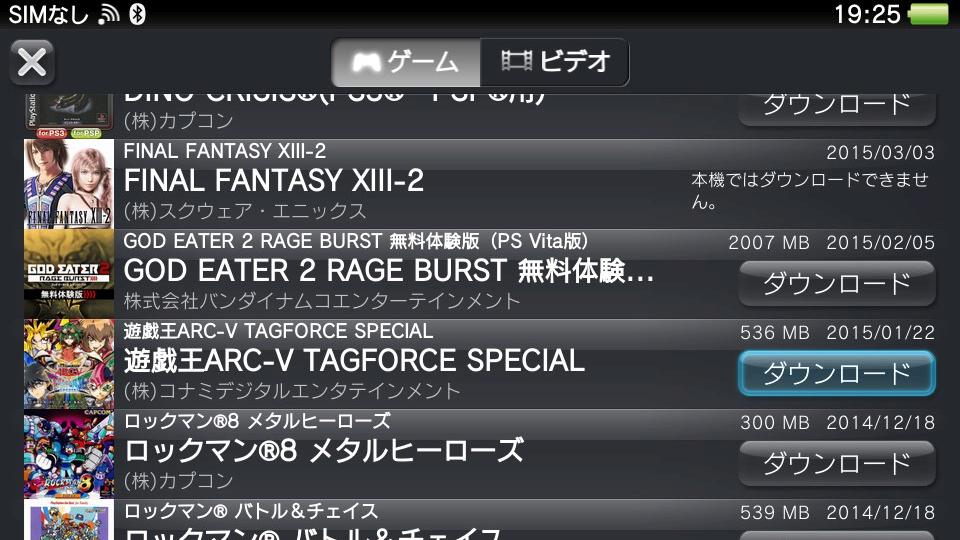

…まず、「①PSゲームアーカイブスのソフトを遊べること」だ。PSゲームアーカイブスでは、初代プレイステーションのタイトルをダウンロードして、PSP・Vita・PS3で遊ぶことができる。価格は基本628円であり、大画面だとキツいPS1のグラフィックも、携帯機ならば全く気にならない。携帯ハードとしての手頃な操作感も相まって、今でもなかなか楽しめるものである。ソフトラインナップとしては、「バイオハザード」や「クラッシュ・バンディクー」といった定番どころに、「風のクロノア」「ときめきメモリアル」「ロックマン」など現行機でも移植・リメイクされた人気作、登山ゲー:「パラサイト・イヴ」(【日記:2021/12/13】、【2022/1/2】)、スクエニ価格などと揶揄されるが「ファイナルファンタジー」も存在する。ネットのレビューサイトを見て、「あっ、これ面白い!」と思って、すぐダウンロードできる価格&手頃さは、今なお色褪せない、Vitaでのゲームアーカイブスの魅力である。なお、ゲームアーカイブスはPSPでも遊べるが、ボタンの関係上、Vitaのほうが適しているタイトルも多い。

…次に、「②FFシリーズ過去作の決定版を、HDMI出力できること」という、私専用の魅力である。PSPでは、FF1・FF2・FF4の、追加要素ぜんぶ入り決定版が発売されている。そして、PSvitaTVを使えば、それをHDMI出力して、キャプチャが可能だ。私は、「遊べる要素の数」を重視しており、ピクセルリマスターがあのザマであるため、やり込みプレイをする際は、このPSP版を使おうと思っている。実際、FF1については、既にプレイ日誌を完結させた(【該当プレイ日誌】)が、その攻略においては、GBA版から再録された「ソウル・オブ・カオス」(地味にPSP版は戦闘BGMの新アレンジが追加)と、PSPオリジナルの「時の迷宮」、どちらも、ゲームプレイの大きな見せ場となった。コレが無いFF1は、もはや私にとって不完全版だ。よって、FF2とFF4も、もちろんPSP版でやるつもりだ。グラフィックの多少の粗さなどは、神ハード:WiiUでGBA版FF5と6を遊び尽くした私にとっては、今さら気にならない。あとは、FF3についても、地味ながら「DS版の移植」がPSPで登場している。ニンテンドーDSは、外部出力機能を持たないため、PSP版の存在は、私にとってありがたい。

――最後に、「③タッグフォースシリーズのDL版を遊べること」だ。ますます私向けのメリットである。遊戯王カードが遊べる「タッグフォース」シリーズは、PSP時代に全6作+1が発売されたが、その後が続かずに、終わってしまった。一応、ラッシュデュエルを題材としたゲームや、オンライン対戦のできる「マスターデュエル」なども存在するが、寝っ転がりながら遊んで、そのまま寝落ちしたい私にとっては、最終作から10年が経った今なお、「タッグフォース」が一番の遊戯王ゲームである。意外なところとして、本体の形が重要であり、ニンテンドースイッチでは、大きくて重いうえに側面がブーメラン状に湾曲していないため、「横向きに寝ながら遊んで寝落ちする」という品性のカケラもない遊び方には、向いていないのである。そして恐らく、PS6(仮)世代において、噂の携帯型プレイステーションが登場し、そこに遊戯王カードのオフラインゲームが出たとしても、同じように本体の問題に直面するだろう。私にとって、「PSPのタッグフォース」は、それだけ重要であり、掛け替えのないゲームなのだ。

というわけで。上の段落で、「Vitaの魅力」を紹介してみたが、見れば分かる通り、ほぼPSPでもできることである。おっしゃるとおり、Vita独自の魅力というと、「VitaTVによるHDMI出力」や「左右スティック&タッチパネルによる操作の簡便性」など、なかなか限られる。折悪しきことに、現在、PSvitaの中古は値上がり傾向であり、1万~1万5000円程度と、新品価格(2万~2万5000円)と比べて、そこまで割安な感が無い。なお、PSPだと、Vitaの半額程度で買えるため、その値段差の魅力があるかというと、微妙なところである。ちなみに、神ハード:VitaTVについては、配信需要とトータルの遊べるタイトルが多いためか、更に高価であり、約2万円と、定価の2倍にまで高騰している。

…ちなみに、「Vitaのパッケージソフト」は、現在、ほぼ需要が無いためか、価格がとても低い。例えば、ダンガンロンパシリーズを例に出してみると、現行ハードでは、「1・2」と「V3」がセットになった「トリロジーパック」というものが存在し、スイッチ版は4000円程度で取引されている。PS4版パッケージ版も、まずまずと言える値段だ。ところが、Vita版は、「1・2」と「V3」のどちらも1000円を切っており、3作セットでも1500円程度でプレイ可能だ。Vitaは、携帯機として考えれば、今でも十分な画面の美しさを誇るハードであり、この値段ならば大満足のゲームプレイができるだろう。しかしながら、前述の通り、そもそも中古本体の値段が高めなため、価格面でのメリットを相殺してしまうのは残念である。しかも、Vita専用ソフトを遊べるのと、PSPディスクが遊べること(※Vitaで遊べるPSPソフトはDL版のみ)を比べると、どちらかと言えば後者のほうが魅力に感じる人が多いであろうというのも、Vitaにとっては逆風だ。

――その他の注意点として、「DL版のセール」は、やればいいのに、既にPSP・PS3・Vitaでは全く行われていない。そして、Vita現役時代から長い時が経ち、配信終了となっているタイトルも存在する。例えば、上で述べたタイトルだと、「タッグフォース」の2作品は、既に新品での購入ができなくなっている(購入済みの場合は再DL可能)。また、「まー、これでじゅうぶんだ。」で有名なロックマンX5は配信終了したが、「お前のために早起きしておべんとう作ってきたんだ(言っていない)」のロックマンX6は現在も購入可能など、シリーズ内でややこしくなっている場合もある。その他、何故かVitaに対応していない「クラッシュ・バンディクー」、逆にPSP非対応の「サルゲッチュ」(2本スティックを前提とするゲームだからであろう)なども存在するので、目当てのタイトルがある場合は、しっかり下調べをしておきたい。

|

|---|

「販売終了ソフト(再DLは可能)」は、過去のDLリストから行けるのね。焦った… |

さて。前置きが長くなったが、本日の記事のお題は、私が「PSvitaメモリーカードの、『4GB×4枚』を買った理由」である。普通に考えれば、16GB×1枚を買ったほうが利便性が良さそうだが、これは故障対策という明確な理由がある。さらに、遊ぶタイトルが異様に少ないため、容量の小ささもデメリットにならないという点がある。

…まず、これまでの私は、64GBのメモリーカードを使用していた。Vita用として最大容量であり、当時の携帯機としては十分に多かったのだが、ただ1万円と高価である。当時の私は、“自分がずっと働き続けられる”と確信していたから、こういう物も買えたのであり、むしろ「趣味にお金を使える自分」に、愉悦すら感じていたように思う。もちろん今では無理である。

――しかしながら、1年ほど前だったろうか、そのVitaメモリーカードが、読み込み不良を起こすことが増えた。最初は、「セーブデーターが書き込めないときがある」という程度だったが、やがてゲームが立ち上がらないことが増え、すぐにまともに遊べないようになった。携帯タイプのVitaだけでなく、VitaTVで再生しても同じであり、どうやらメモリーカードの不具合のようだ。

というわけで。そこからタッグフォース専用機は、神ハード:PSPgoとなっていたが(【日記:2025/2/14】)。しかしながら、我がVitaには、まだ「FFシリーズの過去作をHDMI出力する」という役目が残っていたので、どうしようかと、頭を悩ませていた。その問題を、いま流行りのフリマアプリを使い、中古メモリーカードを購入することで、解決したのだ。

そして、それらの観点から考えてみると、「16GBを、1枚」ではなく、「4GBを、4枚」としたのも、非常に合理的な選択である。

…まず、私が遊びたいタイトルは、「ファイナルファンタジーの初期作」に「タッグフォースシリーズ」と、非常に限られている。そこまで考えていなかったが、「ファイナルファンタジー1」「2」「3」「4:コンプリートコレクション」と、DL版が存在する「遊戯王5D's

タッグフォース6」「タッグフォースSP」の6本を入れても、ギリギリ4GBで収まる。さらに、そこまでは考えてなかったが、【こういうサイト様】があり、“Vitaタイトルの容量”というのは、2GB弱と4GB弱に集中していて、4GBを超えるものはほとんど存在しない。恐らく、記録メディアの材料費の問題であろう。かくして、4GBという低容量であったとしても、全てを削除して専用構成とすれば、ほとんどのゲームが動かせてしまう。以上の点から考えて、「4GB」というのは、少ないながらも実用性を維持できている、非常に上手い選択であったのだ。やっぱり作者の人そこまで考えてないじゃないか!

――さらに「4枚」のほうについても、お分かりいただけるであろう。私の使っていた64GBメモリーは、経年劣化により破損した。よって、大容量の物を1枚買っても、また寿命が来たら買い直しである。だが、4枚ならば、使用可能期間を4倍に伸ばせる。加えて、中古品ということで、出品者の悪意が無くとも、劣化品を掴まされる危険性がある。だが、4枚あれば、そういったリスクも軽減できると言えよう。

かくして。「ネットのフリマアプリで、4GBメモリーカードの4枚セットを買う」という方式で、私のVitaは、1年ぶりに息を吹き返した。ちなみに、掛かった値段は、クーポンなども用いて、1000円未満である。これで、メモリーカード1枚ではなく、4枚分の寿命を延命できたのだ。PSPやVitaへの粘着度が凄いと、こういうことも可能なのである。

――そういうわけで。これから先も、Vitaには、タッグフォースと、そしてFFシリーズの過去作で、お世話になっていくことにしたい。もちろん、私は、PS5の高品質ゲーも遊ぶし、スイッチライトの携帯機としてのバランスも素晴らしい。それはそうと、レトロなゲームソフト&ハードたちにも魅力は存在する。つまり…ゲームは、今も昔も、最高に面白い!!

(2025年9月30日)

|

|---|

男「そりゃかかるわけないの…」 |

「車のエンジンがかからないの…」で始まる有名コピペがある。私も今は、コールセンターのような仕事をしているが、この手のパターンには頻繁に遭遇する。そしてねえ…確かに女性が多い。

…まず、コピペの内容を簡単に述べてみよう。女性が、車のエンジンが掛からずに困っていて、男性に相談をする(二人の関係性は、友人・恋人・家族など、特に限定されていない)。しかし、「バッテリーは大丈夫?」と原因の切り分けをしようとする男性に対し、女性はいかに自分が困っているかを延々と喋り続け、やがて男性がイライラしていく…という流れだ。内容が長いうえに、「男は~」「女は~」系統の例のアレであるため、あえて原文は貼らない。知りたい人は、【「バッテリー 女

コピペ」で検索】すれば、間違いなく出てくるので、そちらを試してみてほしい。

さて。私の現在の仕事の一つは、“職場のあちこちで発生する機械トラブルに、電話対応をすること”である。対象の機械は、ノート&デスクトップPCに、スマートフォン型端末・プリンターなど、ごく一般的な業務用機器だ。男女比は、正確には知らないが、2:1で女性が多いくらいであると思う。

…では、特にトラブルが多い機器として、プリンタを挙げてみることにしよう。プリンターは、壊れ要素のデパートであり、とにかくいろいろな原因で故障しまくる。すぐ思い付くものをザッと挙げてみても、「紙詰まり」「異物混入」「インク詰まり」「インク切れ」「ドライバエラー」「PCのフリーズ」などが存在する。それらが全て、「印刷ができない」で報告されるのだから、慣れるまでは、本当に恐怖であった。何にせよ、問題解決には、まずは切り分けが必要だ。というわけで、私は「なるほど、プリンタですね。どのように印刷できないか、聞かせていただいてよろしいですか?」と、相手に喋らせつつ、解決の糸口を探るのだが、その際に、関係ない自分語りをする人が、それなりの頻度で存在するのだ。例えば、こんな感じである。

とまあ、こんな感じで。これはさすがに極端な例だが、「こちらが技術的な情報を引き出そうとしているのに、いかに自分が困っているか伝えてくる、おしゃべりな人」は、確かに実在する。最後に私は諦めて、現場で様子を見せてもらうことにする。何故か、この手の人には、現場対応が喜ばれることが多い。

…しかしながら。そのような“困った問題”のほとんどは、インク交換、エラーを起こしているプリンタジョブの削除、紙詰まりをピンセットで取り除く、PC再起動、プリンタの電源コードを無理やり抜くなど、テンプレートな対応で直せてしまう。機械が専門ではない一般企業ということで、そこまで複雑な問題は出てこない。難しいのは、問題ではなく、人間なのだ。そして、こういう系の人は、確かに女性が多い気がする…。

――ただまあ、こういう話の流れになるのは、ある意味で当然だ。現場の人たちは、私と違って、パソコンオタクではない。むしろ、少し話を聞くだけで、「あ、この人、パソコン苦手だ」と分かってしまうような人が大半である。そんな人たちが、急に機械トラブルに遭遇し、自分の仕事が進まなくなったり、汗ダラダラで上司に報告させられたり、部下や客の前で恥をかいたりしている。怒ったり困ったりしたうえで、どうしようもなくなって、私の元に電話が掛かってくる。そういう人が、「機械に起こっている問題を、自分の言葉で正しく説明する」なんて、できるわけがない。私だって、そんなの難しい…。

ちなみに。こういう「困っている人」の対応は、さぞイライラするだろう…と思われるかもしれないが、実は私は、全く不快にならない。理由は、仕事の時間であるからだ。

――さて、有名コピペの「車とバッテリー」だと、男女はオフの時間に話をしているようである。それなら、「すぐ問題を解決したい男」と「話を聞いてほしい女」で、行き違いが発生するのも分かる。しかし、私の電話対応は仕事の時間であり、相手のお喋りを聞いている間にも、終業が近付くか、または残業代が発生している。ただ話に耳を傾けるだけで、それが仕事になる。簡単じゃないか。えっ、「話がつまらない」?

いやいや、ほぼ全ての人の自分語りは、私にとって面白くないし…。

|

|---|

今日は17枚で上限に達してしまいました。節約しないとヤバいな |

ちなみに。「解決よりも共感を優先する」は、女性的な思考とされることが多いが、もちろん男性にも、そのような考え方は存在する。

…例えば、本日の昼休み、職員用エリアに迷い込んでしまった高齢男性(推定)が居た。それ自体はよくあることであり、職員女性(見ていないので年齢不詳)が、メインルートに戻る脱出路を教えていたのだが、横耳で聞いていると、こんな会話の流れになっていた。

ここまで聞いた時点で、私は「割り込んでやろうかなあ…」と思ったが、やめた。暴力沙汰や口論になっているわけではなく、無理に入り込んでも、乱入ペナルティを食らうだけである。それに、確かに実際、道は分かりづらい。迷い込む人がそれなりの頻度で出てくるというのが、その証拠だ。

――さて、これは、「質問をしてきたのに、解決ではなく共感を求める男性」という構図であり、「バッテリーと女」のコピペの、まさに逆である。だが、男性にも女性的な一面はあるし、逆に女性にも男性的な一面が存在する。ちなみに、「男性が持つ女性的な面」をアニマ、「女性が持つ男性的な面」をアニムスといい、FF10でアニマが「カオティック・D」を使う際に北斗百裂拳をするほうが、設定上は「アニムス」と呼ばれている。母は強しである。何はともあれ、しょせん私は、機械のプロではない。だからせめて、話くらいは傾聴しないといけないだろう。対決より解決…より対話!

なのである。

(2025年9月30日)

|

|---|

夏は絶対ダメだけど、それ以外の季節なら、網で吊るせば長もちするはず |

この9月30日をもって、「ふるさと納税」における、各種ポイントサイトでのポイント付与(例:「楽天ふるさと納税」における「楽天ポイント」)が終了となる。その前の駆け込み…というわけではなく、計画的であったが、私は9月にふるさと納税を行おうと思っている。今年の狙いは、「玉ねぎ」と「じゃがいも」、どちらも20kgセットである(過去記事:【2023/10/1】、【2024/6/25】、【2024/8/30】)。

…まず、「ふるさと納税」は、日本政府の減税・節税策の一つであり、特徴を端的に表すと、「手数料2000円で、上限までタダで買い物できるシステム」である。その上限額は、年収によって決まっており、儲かっている人間ほど、買い物ができる額が増える。「ふるさと」とあるが、自分の故郷や、かつて住んでいた場所に限らず、どこに納税をしても良い(むしろ、いま住んでいる市区町村には寄付できない)。だが、システムが全てに渡って異様なまでに複雑であり、金融リテラシーの高い人…つまり、暇人ほど得をする。以上、「都市に集中する税収を、何とか地方に分散したい!」という目的を叶えるために作られた、かなりイビツな制度となっている。

――まあ、私の解釈で考えると、こんな回りくどい節税策をするよりも、むしろ給料の基礎控除を上げろと思う。「103万円の壁」で話題になったが、いっそ400万円くらいまで上げるべきであろう。自分の生活で手一杯の中流以下から税金取ってんじゃねえよ。その一方で、現状、存在している施策なのだから、使わなければ損である。「2000円の手数料で、無料で買い物できちまうシステム」という説明に偽りは無く、やったもん勝ちだ。来年以降はポイントが無くなるものの、よほど酷い状況にならない限り、廃止されるまで続けるつもりだ。

さて。私の生活において、この1年で大きく変わった点としては、「コメが論外になったこと」と、「ほぼ100%自炊かつ、肉製品の大半が消えたこと」だ。

…まず、コメについては、2023年の時点では、お得な返礼品の筆頭であり、「コメを炊くことが節約の基本」とされていた時代もあった。ところが、去年夏、空振りの東海地震注意情報での品薄を契機として、一気に2倍以上の便乗値上げが起こり、それが定着してしまった。こんな酷い状況なのに、自民党の愚かな関税によって、「安くて質の良い海外米を購入する」という選択肢は奪われ続けている。そんな中で、私にとって、高くて質の悪い日本米を買うなんて有り得ない選択である。ふるさと納税による「寄付」なんて、するわけがない!

“日本人がコメを食べられる未来”のために、日本のコメ農家は、どうぞ一匹残らず死滅してくれ。

――また、私は自炊派閥であり、外食や惣菜などを使わず、ほぼ100%、自作料理を食べている。そんな中、この1年は、ほぼ全ての肉製品が、ルーチン購入から消失した。代表格は、卵と鶏肉であり、どちらも、そもそも消費意欲が落ちていた中に、値上げがトドメを刺した(【日記:2025/7/10】)。普段の食事は、「小麦粉を使ったお好み焼き風の食品」、「ほぼ野菜のみのパスタ」、そして「麦9~10割の麦飯+漬物」に「みそ汁」と言ったところである。最後の物なんて、食べていると、江戸時代か何かにタイムスリップした気持ちになる。だが、これらのお陰で、このご時世で「1食100円」を実現できている。私は、そういう金銭感覚の中、3回目のふるさと納税を迎えたのだ。

そんなわけで。ふるさと納税を実際に行う(ふるさと納税の寄付商品を購入する)のは、この9月の「楽天市場:お買い物マラソン」の際にするつもりだが、今回は、「自転車(【日記:2025/9/4】)」に、「外付けスピーカー」&「USB3.0延長ケーブル」といった新PCの周辺機器、そして「PS5コントローラー」など、購入を検討している物が多い。マラソン期間中の複雑さを避ける、「ふるさと納税」については、先に決めておこうと思ったのだ。

――というわけで。私が、2025年のふるさと納税で、実際に購入を予定しているもの、また、検討対象となったものは、以下の通りである!

●購入予定のもの

◯玉ねぎ [20kg]:9000~10000円

… 【秋田県由利本荘市(9000円)】、【北海道北見市(10000円)】など

基本的な食材の一つであり、酷暑時を除けば、常温で1ヶ月以上の保管が可能だ。

さて。「20kg」というのは、一般的な中サイズで、概ね100個というところである。私の金銭感覚だと、「3個100円」なら、まあ買ってもいいかなと言えるくらいだ。つまり100個は3333円であり、「ふるさと納税」のお得ラインである3割還元を超えている。コスパを重視する場合、“付いている寄付額に0.3を掛けて、それで買っても良いかなと思えること”が、一つの基準となる。

なお、重さに対する値段が最安となるのは、秋田県

◯じゃがいも [20kg]:11000円

… 【北海道京極町】

こちらも、基本的な食材と言え、玉ねぎと同じく、暑い季節以外では、常温でしばらく保存できる。重さ・値段などのスケールも、玉ねぎとほぼ同じと考えて良い。

さて、じゃがいもは、玉ねぎとは食感と風味が全く違うものの、様々な料理に使用可能なことは同じで、むしろ、兼用することで、更に多くの料理を楽しめるようになるだろう。

ちなみに、独自の利用先として、ポテトサラダがある。これを簡単に作れると思っている料理エアプも居るらしいが、真逆であり、実際には作るのがかなり面倒な一品だ(【日記:2024/5/30】)。しかしながら、イモは、文化圏によっては主食として使われることもあり、麦飯・パスタ・お好み焼きなどと同じく、メインのご飯椀に入れてお弁当へと持っていける。食生活の横幅を広げられるという意味で、じゃがいも20kgは楽しみだ。

完全に余談だが、

●購入を検討できたもの

◯大根 [10kg]:7000円

… 【千葉県山武市】

みたび基本的な食材であり、冷蔵庫の中で1ヶ月ほどは持つ。熱しても生でもOKで、可食部が濃密なため、見た目以上にボリューム感がある。「これがあれば安心」と言えるレベルの、万能野菜だ。還元率についても、10kgは8~10本とされており、だいたい私のスーパーでの購入価格:1本200円と照らし合わせて、妥当な範囲に入ると言える。

ただし。さすがに8~10本となると、1週間に1本使っても2ヶ月以上が掛かり、食べきる前に悪くなってしまうだろう。逆に、1ヶ月で使用するなら、1日あたり1/3本だ。穀物以外の全てが大根になるレベルであり、さすがにキツい。保管についても、玉ねぎ&じゃがいもほどに、常温保存に向いているわけでもない。そういう理由から、今回は購入を見送った。このスケールのまま、例えば3本だけ買えたりしたら、良い選択肢になるのだが…。

ちなみに。「山武市」は、“やまたけ”ではなく、“さんむ”と読むようだ。

◯箱ティッシュ [60箱]:12000円

… 【大阪府泉佐野市】

ふるさと納税でお得狙いをする場合の定番商品だ。店頭価格で、1箱だいたい60円というところであり、3割ラインを満たしている。食品ではないため、消費期限も関係ない。

そういうわけで、私は、2024年9月に、既に箱ティッシュを購入している。そしてそれが、12セット(60箱)中、まだ9セットも手つかずで残っているのだ。まあ、最初のティッシュ箱の数が0から始めたわけではないから、「1年で3セット」が純粋な消費ペースではないのだが、今年はもちろん、下手すると来年も買う必要はなさそうである。

◯鶏むね肉 … 【愛媛県西予市(5kg/10000円)】、【岩手県二戸市(12kg23000円)】

肉ジャンルの中で、「鶏の」「むね肉」は、最も安価である。かくして、かつての私のレギュラー購入品として定着していたこともあり、その際の価格基準としては、100gで60円というところだった。よって、これらのふるさと納税商品も、3割基準を超えている。冷凍すれば、一般的な利用であれば、消費期限を気にする必要はない。

さて。現在の私は、肉をほとんど買わなくなったものの、このコストパフォーマンスであれば、玉ねぎ・じゃがいもに次いで、第3の選択肢として有りである。しかしながら、我が社は給料が低く、しかも今年から企業型DCに月55000円の全ツッパを始めたため(【日記:2024/12/18】)、納税可能額は更に減ってしまっている(はず)。ふるさと納税では、無理にギリギリを狙って、はみ出してしまうと最悪のため、やはり今年は、玉ねぎ&じゃがいもに絞り、鶏肉はやめておくことにした。

|

|---|

なんか微妙にCopilotの生成可能上限数が減っている気がする… |

そういうわけで。この秋から冬に掛けて、我が家に大量の野菜が届くことになるだろう。だが、1種類の野菜をフル活用していくのは、この夏におけるキャベツという前例がある。玉ねぎもジャガイモも、負けず劣らずの汎用性を持つ食材であるため、それらを上手く使って、時には両者のコラボレーションも行いつつ、1日100円を目安とした、安い食費で耐えていきたい。

…いや、まあ。そんな修行僧みたいな生活をしなくとも、お金が無いわけではないのだから、普通に買い物をすれば良いと言われれば、その通りだ。資金の大半を投じている株についても、大幅な赤を出しているわけではないため、それを売れば、まとまったお金も作れる。例えば、私は、三菱UFJのキャンペーン(【日記:2025/7/5】)における「米国株式」枠で、アルファベット株式会社とかいう投資家以外には知名度ゼロの企業の株を購入したが、それが、1ヶ月ちょっとで25%ほど上昇している。そういうものをお金に買えて、肉だとか白米だとか、もっと他の人が食べているような物を買えば良いのだ。

――しかしながら。もはや節約は、私にとって縛りプレイのようなものであり、つまり節約自体が目的と化している。貯金額を増やしたいのは事実だが、正直、今いくら持っているか把握していないくらいであり、そちらについても興味が無い。でもまあ、ダイエットとかと同じく、「節約しているつもりが無いくらいに、節約生活が根付いている」というのは、これからの時代に強いと思うよ。

(2025年9月30日)

|

|---|

1997年っていつのことだよ |

「Kiss

You Good-bye」と「Kiss Me

Good-Bye」は、分かるようで分からない英語だが、どちらもゲーム用語である。順に説明をしていこう。

まず、「Kiss You Good-bye」は、「グランツーリスモ」シリーズに登場する、ロックなレース用BGMである。PS1の記念すべき初代「グランツーリスモ」で登場し(【YouTube/GT1】)、その後にPS2の「グランツーリスモ4」にてアレンジ版が作曲された(【YouTube/GT4】)。最新作の「グランツーリスモ7」に収録されているのは、『4』でのアレンジ版ということのようだ。曲調として、「レースの熱さ」や「気持ち良さ」「疾走感」といった感情をストレートに表現したようなロックであり、ゲームを初めて即座に好きになれるBGMだ。構成としても、Aメロ・Bメロ・Cメロといったものを、少しずつ変化させながら3分30秒で奏でており、歌詞こそ無いものの、J-POPのような分かりやすい魅力を誇る。思い浮かべるコースは、もちろん「ハイスピードリンク」だ。

…ちなみに、「グランツーリスモ」シリーズは、『3』からは、“肉声歌唱の洋楽”を主にBGMとして採用するようになったため、ゲームオリジナルのロック曲がメインとして用いられたのは、PS1作品である『1』『2』のみだ。『1』だと、もう一つ、「Get

Closer」(【GT1】 / 【GT4】)という名曲が存在し、こちらは落ち着いた雰囲気からスタートして盛り上がっていくという展開で、サビのカッコよさが目立ち、「勝たなければならない戦い」という雰囲気を盛り上げてくれる。イメージするコースは、「グランバレー・レースウェイ」といった難関コースで、高性能レーシングカーを使った真剣勝負にマッチした曲だ。

――また、『2』でも、疾走感担当として「Blowing

Away」(【YouTube】)、カッコつけ担当として「Never Let Me Down」(【YouTube】)というレース曲が存在する。GT2は、シリーズ2作目ということで、順当なボリュームアップに加えて、ゲーム難易度も大幅に上昇し、RPG的にエンディングまで進められた『1』とは打って変わって、終盤のレースは、そう簡単には勝てなくなっている。桁外れの強さを誇る「エスクード」、そして唯一それに対抗できうる「GT-ONE

ロードカー」といった悪魔の車たちが知れ渡ったのは、少し後の話だ。そういった、容易には攻略できないゲームにおいて、BGMの良さは、長時間プレイを支える大きな動機となってくれた。

ところで、グランツーリスモでは、初代から、「耐久レース」と呼ばれる、1時間以上が掛かるような長時間レースが存在した。現在だとそこそこという感じだが、「ゲームは週3回、1日1時間」だった我が小学生時代において、この耐久レースというのは、まさに一大イベントであった。そして、シリーズ初期作では、レースBGMはローテーションせず、開始時に選ばれた1曲が、ずっとループして流れる仕様だった。以上の理由により、耐久レースの気分を盛り上げるために、お気に入り楽曲が出るまで、ひたすらリセマラを繰り返したりしていた。それくらい、楽曲というのは、ゲーム体験に重要なのである。

ちなみに、上でも触れたが、グランツーリスモシリーズは、PS2に移行してからは、実在洋楽をレースBGMとして採用するようになった。しかし、残念ながら、私は全く印象に残っていない。私は、『3』はPS2購入時期の関係上スルーしたものの、『4』はかなり長く遊んでいった。だが、洋楽の中で印象に残っているのは、「Feeder -

Shatter」(【YouTube】)、以上1曲である。同作では、『1』の楽曲アレンジがあったことや、プレイリスト機能(当時は外部楽曲を追加できるわけではなかった)が存在したため、OPテーマの「Moon Over The Castle」(【GT4】)を入れて、荘厳なコーラスでレースするミスマッチを楽しんでいたりもした。そんなことまで覚えているのに、新要素となった洋楽レースBGMは、たった1曲しか記憶に残っていないのである。

――やれ、他にも、ドラゴンクエストシリーズの移植版などにも言えることだが、ゲーム楽曲は、「ゲームBGM」というジャンルとして、世の中に定着していると思う。だから、何でも「オーケストラ」だとか「洋楽」だとか、他ジャンルの楽曲に近付ければ良いというわけではない。ゲーム曲は、ゲーム曲それ自身として、独自路線を生きるべきである。

|

|---|

エンディングにおいて、直接・間接の両面で、一切セリフの無い主人公… |

さて。グランツーリスモの「Kiss You Good-bye」の次は、自分と相手を入れ替えて、攻守交代、「Kiss Me Good-Bye」である。これは、我らがアイドル・オイヨイヨのデビュー作:「ファイナルファンタジー12」のエンディングテーマ曲の1つである。「Kiss

Me Good-Bye」は、3部に別れているエピローグの2番目、「平和になったラバナスタと、主人公たちのその後」の部分を担当している(【YouTube】)。

…やれ、当時を覚えている皆さまは、今では懐かしく感じるだろうが、発売直後のFF12は、極めて評価が低かった。「ガンビットによる自動戦闘」というゲーム性が全く理解されておらず、レアアイテム集めや王宮前・ガリフ前といった特殊プレイも未開発、ストーリーについても「薄い」「虚無」「空気」などと、散々であった。

――また、「主題歌のゲーム上での使用法」という面を見てみても、FF12では、シリーズで初めて、「ただエンディングで流れるだけのテーマ曲」になってしまった。それまでの作品だと、FF8では「ラグナ編で登場する『ジュリア』の歌唱楽曲」、FF9では「ガーネットが知っている『記憶の歌』」として、世界観上の位置付けが為されていた。FF10の「素敵だね」は、そのような仕掛けこそ無かったものの、「ユウナのテーマ」を皮切りに、様々なアレンジが用意されており、歌詞も、そのものズバリ、ユウナの心境を歌っている。続いて、ダブル主題歌となったFF10-2の「real Emotion」「1000の言葉」も、「歌で世界を盛り上げたい!」というユウナ等の気持ちがこもっている。その方向性はどうかと思うが、とにかく、作中世界で実際に奏でられる楽曲として、ちゃんと意味が存在した。だが、FF12の「Kiss

Me Good-Bye」は、本当に、エンディングムービーのBGMとして流れているだけ、以上である。

なお、そこからかなり長く、“エンディングで流れるだけの主題歌”という悪癖は続き、再び主題歌が世界観上の意味を持つようになったのは、なんと2024年の「FF7リバース」を待つことになる。いやあ、2回の「No

Promises to Keep」に加えて、ほとんど知られていないけど、最終章のデート版(【YouTube】)は派手に神でしたね…。

ただし。そんなFF12の「Kiss Me Good-Bye」が、取って付けたようなダメ主題歌かというと、決してそんなことはなく、むしろこれ以上ないくらいにエンディングの雰囲気に合っている。最後の戦いから1年後、平和を取り戻し、突き抜けるような青空…そんな世界に、透き通るような楽曲の雰囲気は、非常に合致している。FF12では、ボーカル曲は「Kiss

Me Good-Bye」が唯一であるため、「これは…、歌声…?」と、印象に残るものだ。また、「エンディング以外では、アレンジも含めて一切使われない」というのも、逆にエンディングの特別感を際立たせてくれていると言えよう。

――ちなみに、FF12は、これまでのFFとは打って変わって、渋さを重視した演出になっている。直前の作品があのFF10ということもあり、とりわけ発売直後は、ストーリー評価は悲惨であった。ただし、ラスボス近辺のイベントについては、さすがにFFシリーズのクライマックスということで、「絵的な派手さ」と「キャラの掘り下げ」を交えた、数多くのドラマチックな演出が為されている。初回プレイ時の私は、急にいつものFFみたいになって、いたく驚いたものであった。「Kiss

Me Good-Bye」が流れるエピローグも、その中核と言える存在であり、前後のストーリー重視型FFと比べても、引けを取らない盛り上がりだ。そういうわけで、「Kiss

Me Good-Bye」は、主題歌として、良い使われ方をしていると言えるだろう。

|

|---|

「YouとMeを入れ替える」で、最初に思いついたのがコレだった |

ちなみに。グランツーリスモの「Kiss You Good-bye」も、FF12の「Kiss Me Good-Bye」も、小学生でも分かるような英単語のみを使っているが、ではどういう意味かと問われると、「?」と思わざるを得ない。

…まあ、これは楽曲の題名ということで、一筋縄ではいかないフレーズとなっているのだが、「Kiss

You Good-bye」のほうは、実際の口づけを表現しているのではなく、どちらかと言えば「日常への別れ」といったニュアンスなんだそうだ。レースゲームのBGMということで、新たな世界に旅立つ…などといった、肯定的な意味を秘めているのだろう。

――いっぽうで、「Kiss Me Good-Bye」は、一般的な英語として成り立つ内容であり、「私に別れのキスをして」という感じだ。ちなみに、「Kiss

Me Good-Bye」の歌手であるアンジェラ・アキは、日本語と英語の完全なるバイリンガルであり、「Kiss

Me Good-Bye」にも、日本語バージョンが存在する。二つの言語の歌詞は、ただ単純に訳しただけというわけではないようだが、どちらの場合も、普通の恋愛的な意味での「別れ」を表しているようだ。FF12のエンディングは非常に明るい雰囲気だが、“戦いで失った物への悲しみ”という要素も存在するため、その辺りとマッチさせているのだろう。いや~、本当、ゲーム楽曲って面白いね!

(2025年9月30日)

|

|---|

どちらかというと緑蟻のほうが強いので、蟻の船 |

地球防衛軍4.1は、難関と呼び声の高い「DLC2-16 /

背水の罠 [HARDEST]」で詰まってしまい、武器稼ぎを余儀なくされた。私は、“DLCを含めた各難易度での通し”にこだわっているため、使えるのは、HARDESTでここまでにクリアしたミッションだけだ。

…さて。通常、地球防衛軍シリーズの武器稼ぎは、「稼ぎミッション」と呼ばれる効率の良い道場を、飛ばし飛ばしでプレイするのが基本である。そもそも、高難易度モードの攻略を、無理に番号順に行わず、埋められるところから進めていくというスタイルもある。そのため、RPGのように、あくまで順番を重視する私のやり方は、ちょっと変わっているかもしれない。

さて、ここまでの攻略で、最も高レベルな武器を獲得できるのは、「本編M85

/ 星喰らい」か、「DLC1-26 / 竜の船」の2つだ。どちらも、大ボス級の相手と戦う、稼ぎには向かないミッションだ。

…まず、「星喰らい」で戦うのは、『4』『4.1』のラスボスである「アースイーター」だ。フィールド全体を舞台とするため、アイテムが散らばりやすく、そもそも敵の主力は飛行ビークルであるため、数も落ちず、アイテム的には全く美味しくない。そして、難易度も高めであり、丁寧に進めずにゴリ押しを狙うと、飛行ビークルやディロイに焼かれたり、緑ペン砲台のレーザーで蒸発させられたりと、ロクなことがない。

――いっぽうの「竜の船」のほうでは、『3』のラスボスにして『4』『4.1』では前半部の大ボスとなる「マザーシップ」が、DLCでの強化を受けて登場する。超強力な味方部隊がすぐ近くに存在し、敵としてドラゴン(弱体化補正あり)が大量に現れるというのは、稼ぎプレイに好ましい。だが、途中から、凄まじい数の緑蟻増援が現れ、あっという間に仲間が飲み込まれてしまう。地下トンネルの出口を破壊しようにも、敵地のかなり奥深くに存在するうえ、攻撃すると一時的に数が増えるというトラップまで用意されている。ドラゴンとマザーシップだけなら楽勝なため、どちらかと言うと「蟻の船」だ。とまあ、そんな感じで、クリアするだけでも難しいミッションであり、しかもマザーシップを倒すと勝手にクリア扱いとなってしまい、回収時間が確保できない。こちらも稼ぎには不向きと言えるだろう。

ということなのだが、今回の目当ては、ズバリ上限値のLv75武器、もっと言うと「フュージョンブラスターZD」と「ストリンガーJ9」である。よって、先のミッションや上位難易度を使わない前提であれば、(「背水の罠」をクリアするために「背水の罠」で稼ぐという意味不明な方法を除けば、)「星喰らい」か「竜の船」のどちらかを選ばねばならない。そして、私が選択したのは、「竜の船」のほうである。理由は、必勝法があり、短期攻略が可能であるからだ。

――具体的な流れとしては、以下の通りである。

●武器:AF99ST

/ ノヴァバスターZD

①開幕は、適当にドラゴンを撃ってアクティブにしたあと、仲間を回収していく

②敵のパネル砲台が起動したら、プラズマ型を優先に適当に撃って破壊

③ジェノサイド砲を攻撃。この際、敵から距離を取りすぎないように注意する

④ジェノサイド砲が爆発して落下したら、その奥にある敵弱点に、素早くAF99STを30発ほど撃ち込む

→「マザーシップ、大破!」の通信が入る。なお、この後の敵形態変化が終わるまで、トドメを刺すことはできない

⑤適当に砲台を壊したりアイテムを回収したりしながら、弱点に「ノヴァバスターZD」を撃ち込んで終了

※マザーシップを撃破すれば、敵が残っていてもミッション終了となる。また、マザーシップ撃破後は、HP0になってもクリア扱いになる

とまあ、こんな感じで。だいたい5分くらいで1周ができる。1発のみの切り札である「ノヴァバスターZD」を外してしまうと非常に悲惨な展開になるが、そこ以外では、たまに攻撃中に相手のプラズマ弾で吹き飛ばされてしまうくらい(リターン可能)であり、ドラゴンたちの攻撃も貧弱で、特に失敗要素は無いと言える。

…ただ、武器箱については、だいたい3個くらいしか手に入らない。最後の⑤のパートで赤ドラゴンを倒していくと効率が良いのだが、ただまあ時間が経つと緑蟻が殺到してきてグダグダとなり、最大の失敗要因である「ノヴァバスターを射撃した瞬間に雑魚敵が割り込んできて阻止される」の発生率が激増する。たまに味方兵士が飛び出してきたりすることもある。射線上に入るなって、わたし言わなかったっけ?(懐)

――というわけで。100%安定とはいかないものの、それなりにパターン化をして、楽に攻略していける。「星喰らい」のほうは、長大で、クリアするだけでも大変なので、“同じレベル帯の武器が手に入るミッション”が、とりあえず楽にクリア可能というのは、非常にありがたいものだ。よし、効率は良くないが、ここで何とか頑張って稼ぎ、そしてDLC2の攻略に繋げていこう!

ちなみに。「竜の船」は、移植前と言えるPS3/「地球防衛軍4」のDLC2(『4.1』のDLC1に相当)でも、ラストミッションを勤めていた。「ドラゴンを呼び出すマザーシップ」という基本設計は同じだが、それ以外の仕掛けが特に無く、全難易度で、“適当に狙撃していれば終わる”という、やっつけ仕事なミッションであった。

…だが、『4.1』では、最強のオメガ部隊を筆頭とした力強い味方陣営に、ミッション進行に合わせて高度を調整するマザーシップ、美しい編隊飛行で現れるドラゴン、そして悪夢の緑蟻と、様々に攻略上の展開が盛り込まれた。また、演出としても、『3』でのラスボス時と同じBGMが流れ、シリーズファンとしては懐かしいものである。

――やれ、前作「地球防衛軍4」は、初めてDLCによる追加ミッションが用意された作品であったため、位置付けがまだハッキリしていなかったのだろう。何を提供したいのか分からないミッションが、少なくない数、含まれている。だが、その中の一部は、『4.1』にてリファインが為され、出来の良い内容になった。ドラゴンが美しく舞う「死の旋風」や、今回の「竜の船」がそれだ。一方で、意図不明のまま放置されたミッションもあり、序盤に2つもある「山間部に居る機械部隊を襲撃するだけのミッション」や、伝説の「巨人の行進」(【日記:2024/12/6】)、そして★攻略不可能★「三巨神」(【日記:2025/9/8】)などがそれに相当する。まあ、今から遊ぶ人が居たら、“地球防衛軍6のDLCのような良質なミッションパック”が作られるために、このような時代が必要だった…という感じで、思いを馳せてみてほしい。

|

|---|

出現と同時に破壊すると、ブレーキが効かず、ポーン!とギャグ漫画みたいに飛び出してくる |

ちなみに。私は、地球防衛軍4.1のプレイには、主にPSポータルを使っている。PSポータルは、PS5のリモートプレイ専用の周辺機器であり、3万5000円と異様なまでに高価である。だが、そこさえ乗り越えられれば、各種の稼ぎ作業や、わざわざ据え置き機としてプレイするほどでもないゲームを遊ぶ際に有用…という感じの評価で、私の中では落ち着いていた。そして、地球防衛軍4.1についても、「PS4タイトルで」、かつ、「大作RPGのような高精細なグラフィックが要求されない」ということで、主にPSポータルで遊んでいた。さらに今回は、「稼ぎ作業」という追い風もあった。

しかしながら。本日、少し気分を変えてみようと、ポータルではなく、テレビに繋いだPS5と通常コントローラーで遊んでみたところ、思った以上にプレイ感覚が違ったのである。

まずは、操作遅延の問題だ。この「竜の船」稼ぎでは、上記の②のパートで、パネル砲台を破壊して、ミッション段階を進める必要がある。パネルはAF99STで2発のため、「パネルに銃口を合わせて止め、一瞬だけ射撃して破壊、次のパネルに照準を合わせにいく」というふうに、スティックでのストップ&ゴーを繰り返すことになる。最初にポータルでプレイしていた時は、さほど気にならなかったが、普通のテレビとコントローラーで遊ぶと、明らかに機敏さが異なり、照準を合わせるのが楽で、そして気持ち良くなった。やはり、ゲーム性が破綻するほどではないものの、遅延は確実に存在するということだ。

…次に、グラフィックの細かさである。④では、ジェノサイド砲が炎上して煙を上げる中、その奥の敵弱点を狙撃しなければならない。が、PSポータルの画面と、テレビの画面では、明らかにテレビのほうが見やすい。“煙のような精細な映像表現”のディテールは、ポータルに転送する際のリアルタイムエンコードでは、潰れてしまいやすい。一方で、テレビ画面であれば、有線接続で直接出力をしているため、そのような劣化は無い。「細かい部分の視認性」という点でも、やはりポータルは、通常環境に劣後してしまうのである。

――最後に、起動速度にも難点がある。これは私の環境だけかもしれないが、PSポータルで「スリープ中のPS5の電源を入れる」というところから始めると、メニューを選べるようになるまで、だいたい1分くらいが掛かってしまう。単純に長いだけでなく、時間が不定というのも厄介であり、場合によっては、◯で接続キャンセルをして、×で再試行が必要となることもある。今回のような稼ぎプレイは、“気が向いた時に数回”といった感じで、短くプレイすることが多いので、起動が遅い・安定しないというのは、大きな難点である。せっかく携帯機のような見た目をしているのに、その利点を自ら潰してしまっているのだ。なお、テレビでのPS5だと、さすがに完全携帯機のスイッチライトほどではないものの、それに準ずるくらいの速度で起動するため、“ちょっと遊んですぐやめる”というゲームプレイも、快適に行える。

というわけで。PSポータルは、単体で悪さが目立つほどではないが、細かい部分で比べていくと、どうしても劣化が目立ってしまう。やはり、所詮は周辺機器であり、代用品なのだ。でもまあ、私の感覚だと、これに3万5000円はキツく、せいぜい1万~1万5000円くらいの価値と感じる。まあ、今やコントローラー単体で1万円を超えるため、その価格で出すのは絶対に無理なのだが…。

――ちなみに。噂レベルであるが、次世代機であるPS6(仮)は、据え置き版と携帯機版の両方のハードを出すという話もある。ニンテンドースイッチのように、“1台の本体を2つの用途に使う”のではなく、PS4とVitaのような関係を、より一本化する感じで行くということだろう。やれ、私は、PSPにもVitaにもお世話になったので、「プレイステーションの携帯機」は望むところである。ただまあ、やはり心配なのは値段だ。もう、性能・値段・利便性、ぜんぶ叶えるのは、無理な時代なのだなあ。

(2025年9月30日)

|

|---|

名作の移植は嬉しいが、単品4500円・セット7980円、だと…? |

12日の22時00分から放送されたニンテンドーダイレクトでは、まずはスーパーマリオ40周年が祝われた。と言っても、マリオの3D・2D本編タイトルは無く、スピンオフゲームや既存作品の追加要素が中心であった。新ハードを出すというのは、やっぱり産みの苦しみ的な感じで、キツいものがあるのだろう。

…さて、マリオ関連で、私が気になったところを抜粋すると、まずは「ギャラクシー&ギャラクシー2」のスイッチ移植である(スイッチ1のソフトとして発売)。「マリオギャラクシー」シリーズは、Wiiで登場した本編3D作品であり、当時はリモコンという弱体化を受けていたものの、「3Dコレクション」として一度スイッチに移植されたことで、純粋にトップクラスの質を誇る3Dマリオとして遊べるようになった。私がプレイした感想としては、アクション面はもちろんとし、意外な点として、BGMが非常に良く、マリオ作品の中でトップの出来だと思う(【日記:2021/3/4】)。なお、「ギャラクシー2」のほうは、Wii版の発売以降、初の移植ということになる。よって、機会があれば遊んでみたい…と思ったが、価格(DL版)は、単品4500円・セットで7980円と、異様なまでに強気である。お…おう…。「過去作のリマスターだし、1500円くらいかな?」と思っていたのだが…。

――ところで。今回、「ギャラクシー1&2」がスイッチに移植される理由は、来年公開される新たな3D映画の「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に対応して、ということなんだそうだ。なお、スイッチでは、マリオ35周年記念の際に、「ギャラクシー1」に加えて、「サンシャイン」と「マリオ64」の3作をセットにした「3Dコレクション」という作品が登場している。しかしこれ、謎に期間限定発売であり、現在はDL版も含めて新規購入ができない(【日記:2025/1/23】)。普遍的な面白さを誇るジャンピングアクションであり、マリオのキャラクターとしての人気も強いためか、ネットのフリマアプリでは、約9000円という高値で取引されている(ただし、「ギャラクシー1」が再販されることで、この先、やや価格は落ちるであろう)。私にとっては、15年を経て、任天堂作品に再び触れるきっかけとなった作品のため、ぜひ再販してほしいと思っていた。そんなわけで、今後は「ザ・スーパーマリオサンシャイン・ムービー」と「ザ・マリオ64・ムービー」の登場が待たれるものである。今の子供たちにも、「サンシャイン」の鬼畜さを味わってほしいなあ(何目線の誰)。

ちなみに、その他については、スイッチ2向けに、「ヨッシーとフカシギの図鑑」という、ヨッシーアイランドタイプの2Dアクションが新登場した。ただ、そこそこ知られているように、“ヨッシーが主人公の2Dアクション”は、SFCの「ヨッシーアイランド」が伝説的傑作であったものの(【日記:2021/5/29】)、その後の作品は、微妙な出来の物が多かったりする。

…具体的に、まず、DSで登場した「ヨッシーアイランドDS」は、へっぽこBGMに、SFCに劣る操作性やグラフィックなど、当時の狂信的知育ブームにかこつけた粗悪品であり、その時の私を強く落胆させた。だが、最近になってプレイした際は、「絵本のような世界観

× 軽いBGM × 鬼畜ゲー」という異様な組み合わせにより、印象に残ってしまったゲームである(【日記:2021/5/16】)。「ヨッシータワーへようこそ」という楽しげな題名から、溶岩が下から登ってくる処刑塔を作るセンスは、ちょっと私には真似できないものである。

――また、3DSの「ヨッシーNewアイランド」という作品は、DS版から心機一転と行きたいところであったが、動作がもっさりというアクションゲームとして致命的な欠点があり、『DS』におけるサイコパス的な魅力も存在せず、純粋にイマイチなゲームである(【日記:2021/6/29】)。ちなみに、「ヨッシーの2Dアクション」は、“各ハードに1つ”という程度のペースで発売されているが、これら2作品の微妙さもあって、WiiU&3DSの「ウールワールド」、そしてスイッチ1の「クラフトワールド」については、私は未プレイである。

さて、ニンダイの内容を続けていこう。スイッチ1で登場した本編2D作品の「スーパーマリオブラザーズ:ワンダー」においては、「スイッチ2エディション

+ みんなでリンリンパーク」というアッパー版が発表された。「みんなでリンリンパーク」は、多人数プレイが可能な新エリアであり、その他、既存の本編2Dアクション部分にも、追加要素があるようだ。なお。「マリオワンダー」は、ワンダーフラワーによるフシギ現象が印象的な2Dアクションであり、私も【「3Dマリオ」タグ】でミニ日誌を連載し、楽しませていただいた。そのため、「マリオワンダー」という作品単体については、オススメができる。

――ただまあ、もはや私は、友達・家族・恋人といった次元に生きていないので、「多人数プレイ」と言われても、ボーボボが5メガネを始めたみたいな感じで、困惑しか無い。その他、本日の放送では、何かと「おすそわけプレイ」を強調していたが、1台で5万円するスイッチ2が何台も同じ空間に存在し、それで2人以上が集まって共に遊ぶという、そういう世界観が、世の中では「普通」と呼ばれている…ということは無いと思うのだが…。

|

|---|

「再構築」=シナリオ大幅カット、とかやらかさないだろうな |

それはそうと、今回のニンテンドーダイレクトで、もう一つ印象に残ったのが、2つの謎リメイクである。まずは、「ドラゴンクエスト7:リイマジンド(Reimagined)」と題した、ドラクエ7の3Dフルリメイクが発表された(【YouTube】)。なお、任天堂の発表会で公開されたため、ハードは「スイッチ1&2」となっているが、既にPS5など他ハードでも発売することが決定している。ドンマイである。グラフィックは、“1歩引いた3頭身の3Dアニメ”という感じだが、まあSFCの『6』と、PS2の『8』の間のドラクエ作品としては、このような表現が適切なのかもしれない。

…しかしながら、このリメイクには、謎が非常に多い。まず、ご存じの通り、現在、サマルトリアの妹が非常にかわいい「ドラゴンクエスト1&2」のHD-2Dリメイクが10月30日に控えており、その発売直前に、別の本編作品のリメイクを発表するというのは、販売戦略上、あまり好ましいとは言えないだろう。また、このドラクエ7リメイクは、今日、初めて世界に公開され、そして発売日が来年2月5日と既に決定している。過去を振り返ると、「ドラクエ3のHD-2Dリメイク」は、プロトタイプ版を先走りすぎたためか、初公開から発売までに3年半が掛かった。その経緯を知っていると、“本編の3Dフルリメイクが、初公開から半年で発売”というのは、何というか、異様であり、裏があるのではないかと疑ってしまう。そして、『3』→『1&2』と、ロト三部作を出したあとは、誰もが『4,5,6』の天空シリーズと思っていただろうに、それを飛ばして『7』というのも、おかしい。発売間隔としても、半年で2作出して、また何年も空いてしまうようなことがあれば、好ましくない。何かと謎な点が多すぎる。

――さらに、首をかしげるのは、それら発売方式だけではない。既に、【公式サイト】も公開されているのだが、発売日同日から販売される裏ボス戦の有料DLCが引っかかる。内容は、竜王・シドー・ゾーマ?(『3』未プレイ)といった、歴代シリーズのラスボスと、闘技場で戦えるようになるというものだ。価格は、税込880円と、決して高すぎではないものの、ただ「発売日からの有料DLC」は、PS3世代くらいの時に散々非難された、古き悪しきDLCそのものである。また、公式サイトの「よくあるご質問」のところで、ご丁寧にソフトウェア容量も公開されているが、例えばスイッチ1版で5GBである。同じく本編作品の「ドラクエ11S」が13.5GB、あまり容量を使っていなさそうな「ドラクエ3」のHD-2Dリメイクですら6.9GBということで、ちょっと危険な雰囲気が流れつつある。とまあ、こんな感じで、この作品には、不穏な点が多く、本当にファンの望む“ドラクエ7フルリメイク”になるかどうか、よく見ていく必要があるだろう。

また。ダンガンロンパシリーズにおいて、「スーパーダンガンロンパ

2×2(ツーバイツー)」という作品も初公開された。こちらも、対応ハードは、スイッチ1&2に加えてPS5なども明らかとなっており、ドンマイである。【公式サイト】も既に開設されていて、発売は「2026年予定」ということだ。

…さて、ダンガンロンパシリーズは、「逆転裁判」フォロワーと言える推理ゲームである。「超高校級」と呼ばれる生徒同士の仲間うちでの殺し合い、そしてそれに反するサイコポップな演出から、単純なパチモノとは言えない魅力を誇り、『1』『2』『V3』の3作が、PSP~Vitaという時代に駆け抜けていった(【日記:2021/10/15】)。現在、2017年の『V3』以降、本編と言える作品は出ていないため、そろそろフルリメイクを施していくというのは妥当である。そして、今回は追加シナリオも用意されており、くしくも昨日に記事を書いた「蘇る逆転」的な1話完結エピソードかなと思ったが、公式サイトによると、「ボリュームは原作シナリオと同程度」ということだ。2×2で、実質、封印された『4』に挑戦するということなのかもしれない。

――ただまあ、なぜ『1』からリメイクしないのかという疑問は残る。例えば、最近リメイクされた「ドラクエ3」や「メタルギアソリッド3」だと、どちらもシリーズ内での人気がトップクラスという他に、時系列で最も先になる作品という性質があった。だが、ダンガンロンパ2は、普通にダンガンロンパ1の後の物語である。強いて言うなら、既プレイ兄貴には分かっていただける通り、『2』の世界設定は特殊であり、まるっと展開を入れ替えても、一応は問題が無い。それでも、リメイクするなら『1』からであろう。移植版は既に存在するため、やはり、『2』ならではの特殊な仕掛けがあるのだろうか…。

とまあ、そんな感じで。今回のニンテンドーダイレクトは、ドーン!!という作品が無く、かと言って見どころが無かったわけでもなく、色々と考えさせられる内容であった。

…ちなみに、スイッチ2において、“FF7リメイク第1弾”こと、「FF7リメイク:インターグレイド」が発売することは、既存の情報である(【日記:2025/4/2】)。本日は、その発売日が来年1月22日と発表された。それと同時に、非常にこっそりと、「7リメイクシリーズは、完結まで、PS5・スイッチ2等で展開される」ということも明らかとなった(【該当ツイート】)。

――さて、これの重要ポイントは2つだ。まず、題名も映像も全く公開されていない「7リメイク第3弾(仮)」だが、PS5でプレイ可能であることが確定した。その現役時に発売されるということで、時期も、そんなメチャクチャ後になるということは無いだろう。また、スイッチ2にて、発売済みのリメイク第2弾:「リバース」に加え、第3弾も登場することが確定した。いや、正直、7リメイク第1弾でもキツそうなのだが、PS5タイトルの「リバース」、そして第3弾がちゃんと動くかどうかは、かなり怪しいところがある。“スイッチ2で動かすことを前提として、リメイク第3弾が、リバースよりも劣化する”なんてことが無ければ、対応自体は凄く良いことだと思うのだが…。

(2025年9月30日)

|

|---|

証拠品倉庫でうごめく例のシーン… |

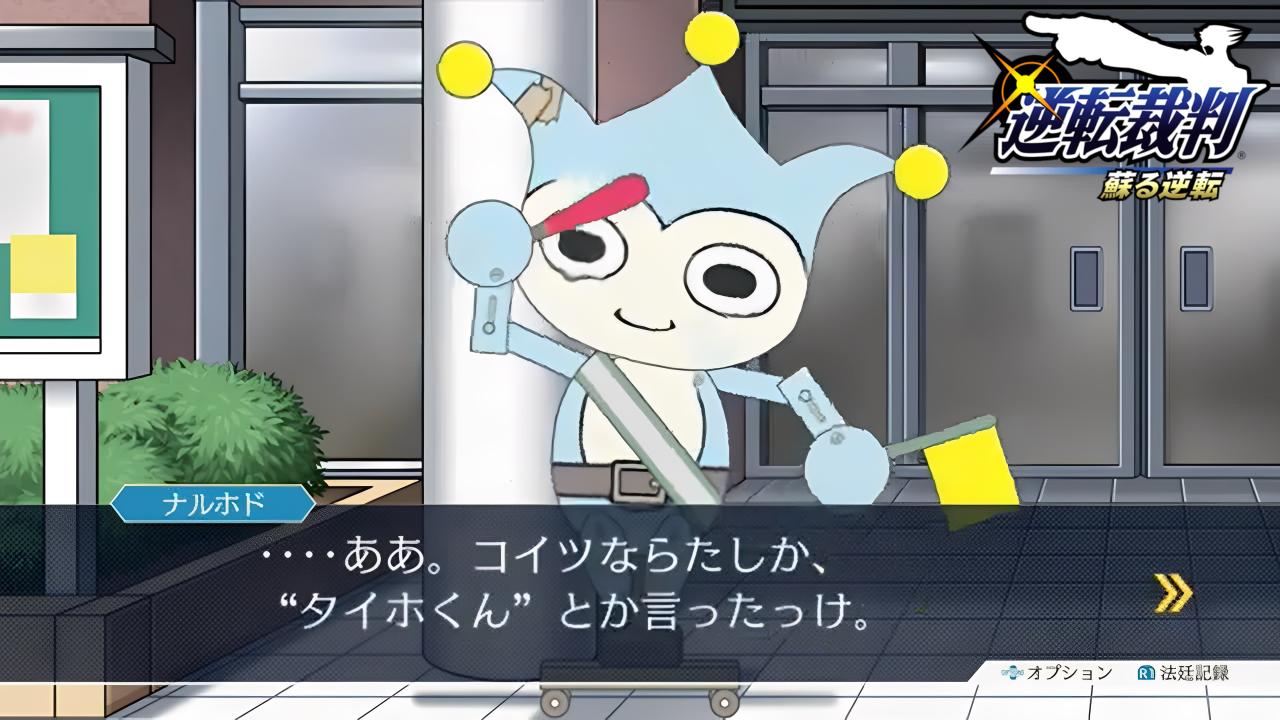

「蘇る逆転」は、「逆転裁判1」を初代DSへ移植する際に追加された新エピソードであり、同移植版のサブタイトルとなったほか、後の作品でも正史とされている。

…まず、初期三部作である『逆転裁判1』『2』『3』は、ゲームボーイアドバンスで2001,2002,2004年に発売し、それぞれ好評を博した。このヒットが、今なおシリーズ人気の根底にあることは、皆さまご存じであろう。その後、例の逆転裁判4が2007年に登場してしまうことになるが、その間の2005年にニンテンドーDSで発売された作品が、「逆転裁判:蘇る逆転」である。内容は、『1』の移植であるが、追加エピソードとして、第4話「逆転、そしてサヨナラ」の次に、第5話「蘇る逆転」が用意されている。DSは、GBAソフトもプレイできる…どころか、カートリッジ差込口が2つ存在するという、仰天のメカデザインになっている。そして、逆転裁判1では、GBA版とDS版を同時にセットすることで、いきなり「蘇る逆転」からプレイできるという、親切なのかそうでないのか分からない仕様もあったりした。

――さて、このような作品が登場した経緯として、私は、“シリーズを本格的にニンテンドーDSで展開する前の肩慣らし”と思っていたが、どうやら【Wikipediaの記事】によると、海外版を作る際の逆輸入品ということらしい。「ゲームボーイアドバンスの逆転裁判」は、日本でしか発売されていないのだ。ちなみに、その後、『逆転裁判2』『3』もDS移植されているが、それらについては追加エピソードは存在しないため、『1』だけの豪華仕様となっている。

さて。この手の「追加エピソード」というと、原作ファンからは蛇足扱いされることが多い。とりわけ、『逆転裁判1』は、最終話の「逆転、そしてサヨナラ」がカリスマとも言える人気を誇り、そのまま物語は『2』へと繋がっていく。その間のエピソードというと、どう考えても邪魔になる未来しか見えない。さらに、発売当時は、狂気的なDSブームもそこまでという感じではなく、DS

Liteも未発売であった。よって、天板と下面がピッタリ組み合わさらない不格好な初期型DSを買ってまで、たった1話の追加エピソードを遊ぶかどうかは、かなり微妙なところがあった。そして、未来から振り返った場合、その後に発売された作品が『4』であるため、更に不安が高まるだろう。

――しかしながら、この「蘇る逆転」は、非常にクオリティの高いエピソードであり、初期三部作のグループに、間違いなく肩を並べられる。時系列としては、『1』の第4話の直後(=『2』よりも前)に発生したエピソードであり、警察内部を舞台とした、非常に重厚かつ複雑な事件が展開される。プレイ時間は、当時の最終話にして最長エピソードだった『3』の「華麗なる逆転」に匹敵するクラスであり、1話完結とはいえ、そのクラスの力強さを持った物語が展開される。前後の作品と直接には繋がらないものの、本家シリーズの『4』以降や『検事』では、「蘇る逆転」で初登場した要素も数多く登場している。劇場版アニメの独自要素が好評であったため、本編に逆輸入されたという感じなのだろう。

|

|---|

形態が進んだり戻ったりと、デジモンのようなキャラ |

さて。既に述べた通り、「蘇る逆転」は、『1』のエンディング直後ということで、真宵ちゃん不在の時期であるため、代わりに「宝月

茜」という新ヒロインが登場した。見た目はジェネリック真宵ちゃんという感じだが、科学捜査官を目指している設定があり、得意の「カガク捜査」により、新しいプレイ感覚を提供してくれる。

…具体的に、手伝ってくれるのは、指紋探しやルミノール検査(血液反応を調べる)と言った感じであり、ニンテンドーDSのタッチパネルやマイクを用いたミニゲームとして実装されている。やれ、当時は、「2Dマリオで、ストックアイテムを使う際、ボタンが余っているのに、タッチパネルを強要される」という地獄のような時代であったが、「蘇る逆転」での“カガク捜査”は、量が適切で、世界観に合っており、かつ「ミニゲームのくせに激烈難易度」なんてこともない。むしろ、“ただ文字を読むだけ”になりがちなノベルゲーへの味付けとして、非常に良い調整だったと思う。これを出した会社が次に『4』を作るんだから驚きだなあ。

さらに。「蘇る逆転」は、“『逆転裁判3』の後に登場した、『逆転裁判1』内のエピソード”という特殊な性質を活かし、システム的にも大変ドラマチックな作りをしている。

…まず、『1』のみに存在する仕様として、「探偵3日目」「法廷3日目」というものがある。前に、「大逆転裁判」の感想でも書いた通り、調査と裁判を適切にパート分けすることにより、物語進行にテンポ感を与えられる(【日記:2025/9/6】)。だが、さすがに「調査」→「裁判」を3回繰り返すのはくどかったということか、『2』以降の作品では、どれだけプレイ時間が長くとも、2日で終わる作りとなった。しかし、「蘇る逆転」は、あくまで『1』のエピソードということで、もちろん3日目まで裁判がもつれ込む。

――そして、関連する点として、『2』からは、法廷パートが「前編」「後編」で分けられるようになった。これは、ゲーム上でも見ることができるため、「2日目の後編」になると、「ああ、ここで事件に決着が付くんだな…」と、予想が付いてしまっていた。しかしながら、初期三部作の最終話である『3』の第5話では、そう予想されるのを前提としたうえで、「後編2」という更なる展開が用意されていた。同エピソードでは、「法廷2日目:後編」(※「後編1」や「中編」という表記ではない)の時点で、“ラスボス”と呼ぶにふさわしい、巨大な黒幕との対決が展開されていた。それに引導を叩きつけ、ようやく終わったなあ…と思っていたところからの、まさかの大逆転で、裁判が「後編2」へと進んだのだ。そして、それを踏襲してか、「蘇る逆転」でも、3日目の裁判は「前編」「後編」「後編2」の3部構成になっている。以上の理由により、同エピソードの構造は、「探偵1日目」「法廷1日目:前編/後編」「探偵2日目」「法廷2日目:前編/後編」「探偵3日目」「法廷3日目:前編/後編/後編2」とシリーズ最長になり、まさに1~3の集大成と言える作りとなっている。

加えて。「蘇る逆転」から、その後のシリーズで定着した要素は多い。例えば、ヒロインの「宝月

茜」は、その後もレギュラーキャラとして定着したが、シリーズの時間の流れにより、一筋縄ではいかない人物となっている。まず『4』では、「蘇る逆転」から9年が経って、超劣化をした。見た目的な意味もあるが、どちらかというと中身の劣化が酷いものだ。一方で、時系列的に「『4』より前だが、『1』よりは後」という複雑な位置付けの『逆転検事』では、「蘇る逆転」から2年が経ち、ちょっとだけお姉さんになった、まだかわいい姿を見せてくれる。なお、作品やキャラクター性の評価はともかく、「科学捜査」だけは、一貫して好評であり、『4』『5』『6』全てに登場している。

…また、マスコットキャラクターの「タイホくん」は、GBA版『1』の時点から、小ネタとしてじわじわ登場していたのだが、「蘇る逆転」で初めて立体化をした。一発ネタと思いきや、新システムである「動画証拠」の検証で、非常に良い味を出してくれている。その後、『検事』などでの更なる出番拡大に繋がる、重大な契機だったと言えるだろう。

そういうわけで。「蘇る逆転」は、『1』のDS移植における非常にクオリティの高い追加要素であり、名作に新たな彩りを加えてくれると言える。リマスター版の「逆転裁判123

成歩堂セレクション」にもしっかり収録されているので、もしここだけ未プレイという人は、再プレイの時に期待して良いというものだろう。

…とはいえ、あくまで追加要素ということで、扱いに少しだけ微妙なところがある。まず、全47話が存在するアニメ版では、人気の高い『1』『2』『3』が映像化された(【日記:2024/12/12】)。しかし、このアニメには、「蘇る逆転」は含まれていない。まあ、入れると、7コ話を使った「華麗なる逆転」並の長編エピソードとなることは間違いない。同アニメは、『2』の1話を第2期の導入に持ってきたり、『3』のメインとなる1,4,5話をラスト1クールに集中させるなど、構成も工夫されており、そう考えると、確かに入れどころは難しい。しかし、何かとお得な点の多いアニメ化であり、『1』『2』『3』のメインエピソードは全て収録されていたことから、「蘇る逆転」だけカットされてしまったのは、仲間外れにされてしまったようで、残念である。「原作再現(※大嘘)のために追加要素は削除した」とかほざいていたバカカスを彷彿とさせる…。

――その他、現在では、GBAや初代DSといったハードが懐かしの存在となり、リマスター版で初めて逆転裁判を触れる人が増えた。だが、そうなると、『1』と『2』の間に挟まれる「蘇る逆転」が、蛇足感の強い存在となってしまう。『1』は、シリーズ初期作ならではの小粒なところがあり、最終話の「逆転、そしてサヨナラ」でさえ、プレイ時間は4~5時間というところだった。だが、「蘇る逆転」は、その2倍近い長さの大長編であり、しかも劇場版ばりに前後と直接は物語が繋がっていない。よって、『2』に進むまでにダレてしまう危険性があるのだ。そういうことが気になる場合は、本来の発売順通り、まずは『1』を4話までプレイし、その後に『2』『3』と進めて、最後に「蘇る逆転」に戻って来る…という方式にするのも良いかもしれない。

|

|---|

これは『2』のバッドエンドだけど、こちらも山ほど見たなあ |

そういうわけで。『1』に追加された「蘇る逆転」は、“未プレイの方は、ぜひ遊んでみてほしい”と言えるくらいの良エピソードなのであるが、一つだけ、非常によろしくない点がある。それは、「証拠法」というルールについての、一発ゲームオーバーポイントだ。しかも、ただの即死地点というわけではなく、時間が経ってから詰んでいたことが発覚するというパターンであり、とても不親切だ。

…さて。私も、「蘇る逆転」をプレイしたのは、既に20年近く昔であり、詳細は覚えていない。だが、確か、「証拠法」という制度についての話であり、“証拠自体は正しいものの、その提出順を工夫しなければ失敗してしまう”という流れであった。この際、選択肢を間違えると、やり直しの機会はなく、即座にゲームオーバーとなる。しかも、他の即死ポイントと異なり、選択肢を選んだのちに、いったん物語が普通に進むように思えるものの、かなり時間が経ってから誤りであったことが示され、そこからではどうすることもできない。意図的に詰みセーブを作らせるような構成であり、はっきり言って理不尽だ。ちなみに、正解は、「その時点では提出しない」である。逆転裁判シリーズのお約束として、「証拠品を提出する

/ 提出しない」などの選択肢が出た時は、「提出する」と、前向きな選択肢を選ぶのが正解であるのがほとんどだ。“それをあえて逆手にとって間違わせる”という構成は、分からないでもないが…いくらなんでも、時間差で詰ませるというのは、悪趣味がすぎるだろう。私は…!!

そう……私は… 詰んでいたのだ 初めから

――ちなみに。逆転裁判では、“ゲームオーバー=エピソードの最初からやり直し”ということはなく、「法廷3日目:後編」など、結節部からの復活が可能である。だが、それにしたって、何十分も戻されるのはストレスであるし、テキストアドベンチャーのため、何か工夫ができるわけでもなく、時間短縮可能な要素も少ない。現代はもちろんとして、2005年当時であっても、ちょっと“許されざる者”である。

やれ。「蘇る逆転」は、初期三部作が一段落ついた後ということで、「シリーズのマンネリ化阻止」という課題にぶち当たっていた頃であろう。その一環として、「シリーズのお約束を逆手にとって、時間差での即死ポイントを発生させる」という高難易度要素が導入されたのかもしれない。しかし、その結果が、20年が経っても理不尽さを覚えているというものであり、その後のシリーズでも全く採用されなかったことから、成功とは言い難いだろう。

…ちなみに、逆転裁判シリーズの展開は、我々の間でインターネットがどんどん普及していく時代と重なった。よって、“無闇やたらと難易度を上げても、単にネット検索されるだけ”と判断されたためか、後期シリーズでは、推理難易度も下がり気味となったが、それ以上にシステム面での易化が凄まじい。とりわけ本家作品では、『5』からは、ゲームオーバーとなってもその場から復活でき、もはやライフゲージが完全に有名無実化してしまった。

――しかし私は、「逆転裁判」は話を読むゲームなので、親切すぎるくらいで良いと思う。そもそも、逆転裁判では、昔から無限セーブが可能であった(選択肢や証拠品の選択時には、セーブできない作品もあったりするが…)。なので、ライフゲージは、実際の制約になっておらず、プレイヤーに軽いストレスを与えるだけのフレイバーと言える。その適切なストレスの捉え方が、今と昔では異なるということなのだろう。確かに、『1』の金属探知機のように、高難易度が理由で印象に残っている場面は存在する。でもまあ、それ以上に、飛躍した推理が求められ、意味不明となるほうが遥かに多い。私は、逆転裁判は簡単でいいと思うよ。

(2025年9月30日)

|

|---|

2つ口のコンロと大きな冷蔵庫があれば、いっそ両方を作るのもアリなのだが |

先月から、私の料理レパトリーとして新規に定着した「野菜炒め(しお味)」(【日記:2025/8/31】)であるが、同じくレギュラー枠の「みそ汁」との使い分けポイントは、「冷蔵庫の容量」である。

…まず、これらのうち、調理が簡単かつ汎用性が高いのは、みそ汁のほうである。大量のお湯で具材を煮るため、火の通りムラが出ず、「くたびれた食材」や「キノコ・鶏肉のような食中毒を起こしやすい物」であっても、安心して投入できる。また、味付け側も、みそさえ最終的に入っていれば大体みそ汁になるので、具材側と同じく、カレールーやパスタソースなど、塩ベースの味が付いている物であれば、何でも使用可能であり、余り物の有効活用に適している。大量調理も楽勝で、単純に大きな鍋を使って、水と具材を増やすだけである。味の調整についても、最後に味見をして、濃ければ水を増やし、薄ければ味噌などを入れれば良く、味付けに失敗するほうが難しい。そして、調理後に冷蔵庫へ入れれば、丸2日くらいは

もってくれる。私は一度も食中毒を起こしたことが無いので、たぶん大丈夫だと思います。

――というわけで。「みそ汁」は、家庭料理として、既に完全態に近い存在である。だが、私の生活において難点と言えるのが、冷蔵庫の容量を圧迫することだ。私は、3年半前、今回の一人暮らしを始める際には、これほどまでに料理にハマるという前提を持っていなかった。そのため、容量87リットルという、一人暮らし用の、比較的

小さな冷蔵庫を購入した(【日記:2022/3/12】)。だが、今や、セール時の野菜の大量購入、そして大量調理は、文字通りの日常茶飯事になっており、「冷蔵庫のスペースをどうやって開けるか」が、常に頭の痛い問題となっている。そして、みそ汁は、水を使うため、作ると増える。だいたい私は、6~7食分というくらいのみそ汁を一気に作り、利便性を考慮して、容器に分けてラップしたうえで冷蔵するのだが、もう調理直後は冷蔵庫がパンッパンであり、入り切らなかった時の絶望感はなかなかである。逆に、冷蔵庫の容量から考えて、作る量を加減するようなこともあり、その場合は、大量調理が容易というメリットを捨ててしまっている。

その他、これは、「冷蔵庫を圧迫する」に比べれば、些細な問題であるが、やはり、連続で作ると飽きやすい。みそ汁の風味は、癖の少ない風味であり、毎日食べるような利用法でも問題ない。しかし、毎日3食となれば話は別である。加えて、私は「食べることの楽しみ」を捨て、節約のために、ひたすら安い味噌と安い食材で作り続けるため、ますます同じような味が続きやすく、さすがにウンザリすることもある。

というわけで。そういう時に活躍してくれるのが、野菜炒めのほうである。