| . . |

◇トップページ > 管理人の日記 > 2025年10月の記事

管理人の日記ログ

2025年10月の記事を 更新が新しい順に 全て表示しています。

古い順に表示する

|

|---|

時間は掛かるし、手も部屋も汚れる。それでもやるのは、こだわりです |

現在、「靴磨き」という言葉は、もっぱら、投資家を馬鹿にするための用語として使われる。由来は、「靴磨きの少年が『○○は儲かる』と言い始めたら危ない」という逸話だ。“靴磨きの少年”=金融リテラシーの無い者まで、その銘柄にたかり始めたら、もう暴落が近いという話である。もっとも、“危機を避けるためのアドバイス”としてではなく、損をしてしまった人間を嘲笑する場合が100%である。まあ、少し界隈にいれば分かるが、投資に関する情報は、発信元を問わず、99%がゴミなので、こんな言葉を気にする必要はない…というかそもそも、こんな表現が飛び交う場に、身を置かないことが重要である。

――それはそうとして、本日の日記は、リアル革靴の靴磨きのほうである。私は、この10月からのSE部門への正式移籍で、革靴を履くようになったのだが、あろうことかその靴を、毎日ピカピカに磨き上げるようになってしまったのである。理由は、靴が綺麗なほうが、なんか気持ちよく働けるからだ。

さて。まず、私は、この10月1日に、以前までの技術部門から、SE部門に正式移籍をした。ちなみに、それにより、常勤職員は4人から3人になった。どうやら、私が入って4人体制となったのは、人員の増強ではなく、単に育成期間というだけ、それが終われば1人が抜ける予定であったらしい。1000人以上の職員が使う情報機器を、たった3人で守りきるって、おかしいだろ…。

それはそうと、制服についても、私の分類は、技術職から事務になるのだが、折り悪しきことに、弊社では、事務部門の制服が廃止されてしまった(【日記:2025/8/15】)。8月末に、それが正式発表され、猶予期間は1ヶ月ということで、私は、その廃止の影響を真っ先に喰らってしまったことになる。何か私、悪いことした? 少なくとも職場では、それなりに頑張っているつもりなのだが…。

――というわけで。私は、“オフィスカジュアル”なる概念を、新たに用意することになった。スーツの上下でも良かったが、ただ、普段の仕事として、ホコリっぽいところでの作業も頻繁に行うため、やはり「丸洗いできる」は維持したい。かくして、上は長袖シャツ(および、それ風の衣装)、下は洗えるタイプの黒ズボンを着ることにした。そして、それに合う靴として、黒の革靴を取り出すことにしたのだ。

ところで。周囲を見渡してみると、事務員兄貴姉貴の方々は、「スーツ風カラーリング」で働いている人は多いが、革靴となると、少ない。そりゃ、こんな固くて履きづらい靴、毎日の仕事では使いたくないだろう。というわけで、「ただ革靴を履く」というだけでも、十分なくらいに目立てるのだが、そこに更に、私は、某所で養われた靴磨きテクを活かし、何を血迷ったか、靴磨きセットで靴を光らせ始めたのである。

…さて、その理由については、上に書いた通り、「なんか気持ちよく働けるから」というのが、嘘偽りない気持ちだ。異性に対して…とりわけ特定の個人に対して、カッコつけたいというわけではない。今の私は、女性よりも、機械や株のことを考えている時間のほうが遥かに長い。また、仕事で様々な部門にお邪魔をするということで、“小物類にこだわると、顔を覚えてもらいやすい”という性質がある。ただ、私は既に十分わかりやすいビジュアルをしているため、ことさらに印象を強める必要は無いであろう。あんまり親しくなりすぎると、あれもこれもとお願いされて、それはそれで大変なことになる…。

――そういうわけで。「わざわざ手間暇を掛けて、靴をテカテカに磨き上げる合理的な理由」は、全く存在しない。それをしているのは、こだわりである。あれだ、アイドルマスター・シンデレラガールズの楽曲で、「オシャレをしているが、別にモテたいわけではなく、自分らしく生きたいから」みたいな歌詞が何回か出てきたが、だいたいそんな感じであろうと思われる。

ちなみに。そもそも「靴磨き」というのは、靴を水や洗剤でバシャバシャ洗ったり、単に汚れを落とすだけではなく、“専用の手入れ具と油を使い、革靴をツヤツヤに光らせる”という、娯楽である。

…やれ、革靴というのは、その名の通り、動物の革で作られており、生き物である。そのため、放っておくと乾燥してバリバリになってしまい、壊れやすいと言うほかにも、固くなって履き心地も悪化する。そういうわけで、「軽く手入れ油を塗る」くらいであれば、靴の寿命を伸ばし、かつ、柔軟で履きやすい靴とするために、合理的な行動であると言えよう。カッチコチの靴で戦争に行けるか、という話である。ちなみに、その他の業界だと、野球部では、“グローブに手入れのための油を塗っている人”がいるらしいが、それも似たような理由だろう。

――が、しかし。“鏡面磨き”と呼ばれる、つま先をキラリと光らせる行為は、やはり同人としか言いようがない。その歴史を紐解くと、元々、オーストラリア軍人が靴をキラキラに光らせており、それを見た他国の兵士が、KAKKEEEEEEEE!!!!

と真似をしたところが、世界に靴磨きが広まった理由だという。そこから日本にも伝搬し、“忙しい中、異様なまでに靴を美しく輝かせる”という同調圧力が始まってしまったのである。アホなのは、オーストラリア人か、それとも日本人か。いやいや、ここまでの登場人物で、一番アホなのは、もちろん、特に必要のない場面で靴をきらめかせている私でしょ…。

|

|---|

一般通過キーウィ |

というわけで。本日は、「やり込みinFF」流の、靴磨き方式を紹介してみよう! なお、具体的な商品名も含めて紹介するが、いつもながらアフィではないので、安心してほしい。

さて。このアイテムの中で、「KIWI」は必須である。プロの皆さま方にも愛用されている、お馴染みの靴墨だ。ちなみに、1缶で800円と、なかなか高価だが、“どうせ磨くために手間を掛けるなら、綺麗に光らせたい”ということで、所持分を使い切ったときのために、既に追加購入を行っている。ちなみに、“KIWI”というのは、キウイフルーツの元ネタである「キーウィ」という鳥に由来している。オーストラリアではなくニュージーランドの生き物だが、創業者の妻の出身、ということらしい。ちなみに、購入のために、私は近所の店をいくつか回ったが、全く見付けることができなかった。「靴磨き」という文明が、いかにマイナーか察せるというものだ。

…また、「カット綿」は、聞き慣れない商品だろうが、この名称で薬店等で売っているため、探すのに苦労をすることはないであろう。ちなみに、衛生用品ということらしいが、私の生活では特に用途は見い出せず、もっぱら靴磨きグッズとしての活躍になる。

――そして、これらの道具を、以下のように用いていく。

とまあ、こんな感じだ。

…さて、この過程では、靴を持つため、手を靴の内側に入れる。“1日中、足が入っていた場所に手を突っ込む”というのは、あまり気持ち良いものではない。さらに、靴墨で手に黒汚れが付くし、一応は新聞紙を敷いてはいるものの、磨き場所である玄関に墨が飛び散り、さらに服などに乗って部屋へ拡散すると、踏んだ時に、かなり迫力ある跡が残ってしまう。時間と金銭の消費も馬鹿にならない。それだけのデメリットを負って、得られるのが、「✨靴が綺麗で、ちょっと自己肯定感が上がる✨」、これだけである。金銭&時間コストに対するパフォーマンスが圧倒的に見合っていないということで、私以外の職場の全員は、毎日の靴磨きなんて、やらないのであろう。

――というわけで。私にとっての「靴磨き」は、完全なる自己満足だ。だが、それがいい。髪を染めたり、アクセサリを付けたりするのだって、要するに、自分が満足できるかどうかであろう。靴を磨くのもそういうことなんだよ。多分。

(2025年10月31日)

|

|---|

明日できることは明日やればいいんだよ! |

今日は、予告通り、平日の仕事後ですが、優待獲得後、初めてのイオン・お客さま感謝デーに行ってきました!

1kg180円の殺安パスタを15kg買い込んだことを皮切りに、サラダ油や、レタス・白菜・ニンジンといった食材たちを、たくさん調達できました!

――疲れました!! やっぱ、平日に買い物なんて行くものじゃないですね!!

それでは、週末は頑張りますので、本日はこれくらいで、ひと休みさせてください…。

(2025年10月31日)

|

|---|

邪悪な笑みを浮かべてやがる… |

スイッチ版「マリオギャラクシー2」は、第4ワールドである。ここでは、懐かしい要素が満載であった。

■でっかでっかギャラクシー

すごく…大きいです…なステージである。開幕のクリボーが巨大なことを皮切りに、敵もブロックも著しく巨大化している。薄い本がデカくなるな…。

ただまあ、これは、マリオシリーズだと恒例ネタであり、開祖は、なんとファミコンの「ブラザーズ3」である。同じく、ワールド4で登場したギミックであり、同じ数字なことは、狙っていたのかもしれない。なお、原作は、ファミコンとは思えないくらいの高度なゲームとなっているが、どうやら10月23日が誕生日であり、今年は37周年ということだ。多数の移植が為されているが、WiiUバーチャルコンソールか、スイッチオンライン追加プランの「スーパーマリオアドバンス4」なら、GBA時代のド下等な追加要素(【日記:2022/2/18】)が最初から収録されており、お勧めである。

■オモテウランド

ギャラクシー

網戸のような構造物の上でヒップドロップをすると、反対側へと移動ができる。ただし、反対へ行っても、画面の上下はそのままであるため、操作面での難易度が高い。アクションというよりも、パズル的な要素が多いステージだ。

さて、このギミックというと、私が思い出すのは、SFCの「マリオワールド」だ。W1の城で、“網に捕まって先へ進むギミック”が存在し、似たように、くるりと奥側へと移動できるギミックが登場する。そしてそこで覚えているのだが、網から落ちないようにして、敵の亀一門を踏み続けると、“地面に足を付けずに敵を踏み続けた判定”となって、大量の1UPができる。たかがそれだけであり、同作は残機が余りやすいゲームで、攻略上の意味は少ないのであるが、それでも当時の私にとって、裏技的に素晴らしいテクニックに感じられた。網の反対側へとパンチをすると、安全に相手を倒せるのだが、それでは1UPできないという謎判定のところまで含めて、未だに記憶に残っている。

■スカイビーチ

ギャラクシー

なんと、「サンシャイン」のモンテ族が復活した。ゲームの舞台:ドルピック島に生息するクリーチャーであり、同作の煉獄難易度を、コレでもかと演出してくれた。モンテ族がマリオを投げ飛ばす「村の裏のヒミツ」は、投げ飛ばされている最中もスティックで加減速ができるという、物理的に納得しがたい操作を使わなければクリアできないうえ、ゲームオーバーになると復活までがやたらと遠く、同作でも屈指の難関ステージであった。奴ら、“南の島の愉快な住人”みたいな雰囲気を装っているが、私はあの悪夢の夏を忘れない…。

|

|---|

そこはかとない宇宙猫を感じる |

■ワンワンファクトリー

ギャラクシー

ここは特に過去作とは関係なく、鉄球に顔が付いたような「ワンワン」がレールの上を転がってくるので、それを上手く誘導して、ギミックを解除していくステージだ。やれ、武器が流れてくるという演出は「スーパーマリオRPG」、ワンワン(岩)を運んでいくというゲーム性なら「ヨッシーアイランド」があるが、プレイ中はそれらと同じ感覚は覚えなかったため、こじつけはしないでおこう。

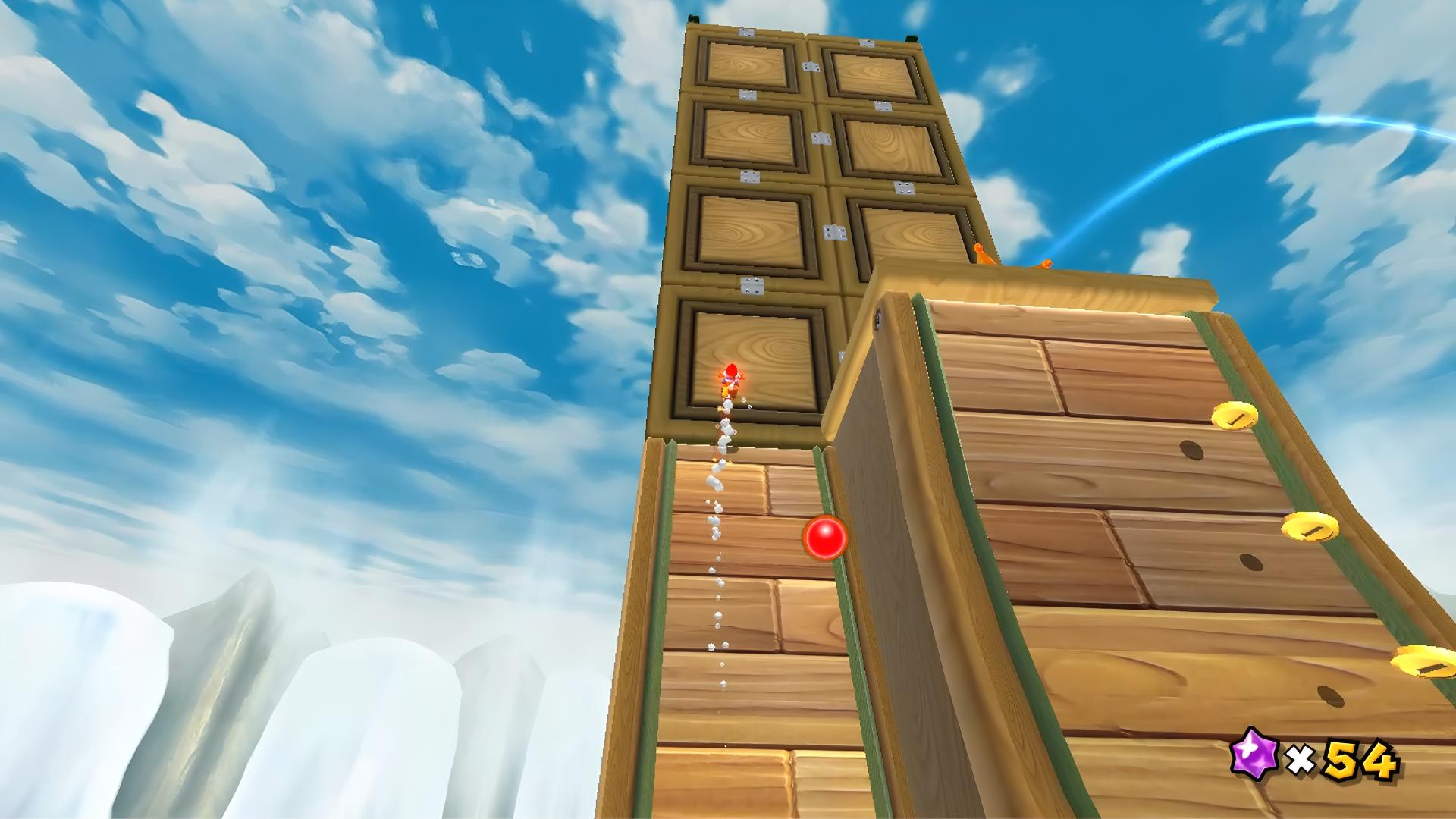

それはそうと、このステージで印象に残ったのは、高いところに登った場合の報酬である。マリオギャラクシーでは、まず大ジャンプしたあと壁蹴りをし、直後にスピンで慣性を消して壁方向に戻ることにより、垂直にかなりの高さを登ることができる(なお、「着地せずに2連スピン」は、原則として不可能なので、無限には登れない)。その他、バグっぽいテクニックとして、スピンをすると赤と青の部分がパタンと入れ替わる足場は、上昇中の部分に乗ってジャンプすると、慣性というには激しすぎな、ぶっ飛んだ大ジャンプが可能になる。そのようなテクニックで高い部分に上がると、お馴染みの1UPキノコのほか、ワンワンの形に並んだスターピースなど、様々な報酬を見付けることができた。実際のメリットは少なくとも、「報酬が用意されている」ということ自体が重要である。努力が報われたような気がして、嬉しいものだ。

■スイーツミステリー

ギャラクシー

身代金要求型チコに屈した先で出現する、本ワールドの“隠しステージ”的なギャラクシーである。内容は、再び、でっていうが俺自身が明かりとなって足場を照らしていくステージ…なのだが、モチーフは宇宙に浮かぶお菓子である。ドーナツ・ホットケーキ・ビスケットといった巨大なお菓子が宇宙に浮かび、それを彩るファンシーなBGM、そしてその雰囲気にそぐわない高難易度と、まさに“スイーツミステリー”、宇宙猫的な気分になるステージであった。

■ハニービービレッジ

ギャラクシー

ここでは、「ギャラクシー1」で登場したハチマリオが復活する。前回のように、縦に登っていったら速攻で終わった(【日記:2025/10/11】)なんてことはなく、今回は、ハチの変身能力を使って、5つのシルバースターを集めるというチョコボールを行うことになる。

さて、ハチマリオについては、ボタン長押しで高度を高められるが、そうすると、あっという間に飛行エネルギーを使い切って墜落してしまう。ハチマリオは、水が弱点であり、足が濡れると変身が解除されてしまう。それはひょっとすると、「昆虫は口でなく、腹・足・尻などにある穴から呼吸する」という現実世界の性質に基づいているのかもしれない。くさそう(直球)。

ということで、上手く飛行するために重要なのが、指切り連射だ。ボタンを押し続けるのではなく、ゆっくり連打するようなペースで入力すると、高度を維持したまま、長く水平方向へ飛ぶことができる。そう言えば、PS2時代は、全ボタンが感圧式だったが、誤動作が多かったためか、はたまた強押し込みでコントローラーを破壊するためか、いつの間にかL2/R2以外の押し込みは無くなっていたなあ。結局、“押し込み量の調節”というゲーム性は、ボタンを押す力の微妙なニュアンスよりも、連打速度で調整させたほうが、ゲーム的にも気持ち良いということに、皆が気付いてしまったのだろう。

|

|---|

ちなみに、加工画像(後から再挑戦して撮影、MISSの文字だけAI透過して上乗せ) |

そんな感じで、新ステージは気持ちよく進めていたのだが、このワールドにおいても、やはり、砦まで進むために、過去ステージへ戻ってのスター回収が要求されてしまった。すると出てきたのだ、今回も、恐れていたステージが…。その名も、ジャングルライダー ギャラクシーの、「レース!レース!みんなでレース!」である。

…ということで。もう名前から分かるように、これは、鳥を使ったグライダーで、競争をするコースである。グライダーは、ジャイロ操作(コントローラーまたはゲーム機本体の、水平・垂直・回転動作で、操作を行う方式)であり、率直に言って、気持ち良くないので嫌いである。それでも、同ステージの1個目のスターについては、ゴールさえすれば取ることができたため、問題なかった。しかし、2個目については、予想通り、タイムアタックをすることになってしまった。もちろんレースということで、1位にならなければスターは入手できず、2位以下だとマリオがショック死して終了である。ゴール直後に死なないので安心かと思いきや、スタート地点に戻ったうえで、改めて殺害される。

――さて、このグライダー、“鳥にぶら下がって空を飛ぶ”という形式で、さわやかな見た目であるが、地面にぶつかるとマリオのライフが減少し、ライフ0でミス扱いになる。ギャラクシーシリーズの初期ライフは「3」と少ないため、不自由な操作で精密飛行をしないと、すぐに追い詰められてしまう。また、水中に思い切り飛び込んだり、障害物に正面からぶつかると、残りライフに関係なく、一撃死となる。ということで、普通のステージでは有り得ないくらいに、ガンガン残機が減っていく。やれ、“見た目とは正反対の強烈難易度”に、サンシャインを感じさせるものである。

そんなわけで。マリオギャラクシー2で、収集のために、過去のステージへ戻ると、半分くらいは面白いギミックや新たなコースが開けるが、残り半分は、塩ミニゲームだったり、既存ステージを衣替えしただけだったりと、水増し感が否めないものが出てくる。まあ、コンプリートを目指すうえで、そういうものが出てくることは仕方ないだろう。だが、“本編を進めるために、その手のミッションをプレイさせられる”というのは、ちょっと違う気がする。こんなに過去のステージに戻らされるマリオは、これまで無かった気がするんだけどなあ…。

(2025年10月31日)

|

|---|

バスケットボールは関係ありません(カゴというだけ) |

待ち望んでいたものが、ついに届いた。“まいばすけっと株式会社”こと、イオンの株主優待:「オーナーズカード」が到着したのだ。しかも、旧100株(新300株)なので、3%OFFの完全版である。

…さて、イオンについては、優待目当ての株として、有名である。旧100株(新300株)で貰える「オーナーズカード」は、イオンとその系列店(まいばすけっと等)で使用可能であり、購入価格から3%OFFの還元が為される(現金またはWAON

POINTで後日返還)。皆さまご存じの通り、イオンは普段遣いに優れたスーパーであり、その全商品が3%OFFというのはありがたく、優待株の基本であるとされてきた…。

――のだが。最近では、還元量に対し、株価の割高感が目立つ。イオン株の配当金は、旧1株につき40円(新1株につき7円×年2回予定)であり、配当利回りは1%未満である。そのため、投資の基準とされる「年間4%」を満たすためには、旧100株(新300株)の購入額と同等くらいの買い物をイオンで行わなければならない。以前に、7月12日に記事を書いた時は、旧1株(新3株)で4412円であったが、その時でさえ割高であると評価していた(【日記:2025/7/12】)。その後、夏と秋の2回の急騰を経て、現在のイオン株は、旧1株換算で7032円である。これの配当を、旧1株につき年間42円として、「年4%」の還元を得るためには、797600円以上の買い物をしなければならない。平均して毎週1万5000円をイオンで使えば達成可能である。無理である。というわけで、そろそろ“増配”=配当金を増やす、または、オーナーズカードの還元率上昇など、何らかの強化をしてほしいところだが、そうでなくとも株が売れているため、あまり期待はできそうにない。消費者になんかサービスしないで株主に還元しろ!(暴言)

というわけで。これも以前の記事で触れたが、イオンの優待については、「普段の買い物をするスーパーで、少しずつ割引が為される」という、心理的なメリットが大きい。そう考えると、この8月末を境に、1株を3株に分割して、「新100株で1%OFF」「新200株で2%OFF」、そして「新300株は3%OFF」で据え置き、とした理由も分かる。少ない投資額からスタート可能とすることで、多くの人に、割引感を味わってほしいということだろう。ただ、新100株ですら、現在は234400円であり、1年ほど前の旧100株(36万円程度)と比べて、さしてお買い得とは思えない。さらなる分割か、やはり抜本的強化が求められるというものだ。

さて。私については、8月中旬ごろに、イオンの旧100株を購入した。値上がり益は度外視し、割引のお得感を求めて…というのは嘘で、本当は夏の急騰で乗り遅れるなと購入し、そこからしばらく停滞して猛烈に後悔したのだが、結局は秋の暴騰によって大幅な黒字となったので、結果オーライではある。だが、馴れ初めは値上がり益だったとしても、途中で売らなかったのは、やはり優待を楽しみにしていたからという点が大きい。

…そして、そのオーナーズカードが、本日ついに到着したのだ。権利確定日(8月末)から2ヶ月後と聞いていたが、本当にその通りであった。オーナーズカードの使用可能期間は、“権利確定日”の8月末・2月末から6ヶ月間であるが、最初に届くまでは2ヶ月掛かるということで、初回のみ4ヶ月の使用となる。なるほど、このタイムラグで、“簡単には売らせず、中長期的に資金を集めよう”ということだ。うん、作者の人そこまで考えてないと思うが、実質的な短期売却対策となっている。もちろん、長期保有者が増えれば、株価は安定しやすくなり、投資家にとってもメリットというものだ。

――ところで、私については、イオン株を買ってから本日まで、できるだけイオンでの買い物を避けていた。理由は、“オーナーズカードが来れば、3%OFFになる”…つまり、到着前に買うと、3%の損をしてしまうからだ。よって、ここしばらくのイオンでの買い物は、近くを通った時に生鮮食品とワゴンセールだけ見たり、iAEONでの超安クーポンを利用するなど、小規模なものに留めていた。その枷が、オーナーズカード到着によって外れるということで、たいへん嬉しいものである。何を買いたいかと言うと…そうだね、まずはサラダ油と、それから、1kg180円の怪物パスタを見つけたので、まだ売っていたら、それを買い足したいと思っている。まあ、5%OFFではなく、全商品が10%OFFになるアルティメット感謝デーが最強だが(【日記:2025/8/9】)、次の“第2日曜日が10日になる月”は2026年5月である。さすがに半年後では遅すぎるので、まずは普段の感謝デーで我慢していこう。

|

|---|

私が東京に住んでいた頃は全く意識していなかったが、今や多すぎて困るとか? |

ちなみに。オーナーズカードは、「家族カード」とセットで、自動的に2枚が到着する。しかし、還元が為されるのは、持ち主のみであるため、同居家族のように“生計を共にする者”以外に渡すメリットは少ない。他人と2枚態勢で使い、還元が為された後に、その人に現金等で渡す…という方式もあるが、トラブルになりやすいうえにメリットも少なく、あまりやる人は居ないであろう。

…また、従来は、「8月末・2月末の締め日が来たあと、しばらくしてイオンから手紙が来るので、それを実店舗のサービスカウンターに持っていき、現金で還元が受け取る」という一手間が必要であったが、最近だと、携帯電話アプリの「iAEON」にオーナーズカードを登録することにより、その還元をWAON

POINTで自動的に得られる。WAON POINTは、WAONステーションやイオン銀行などで、電子マネーWAONにチャージして使うことが一般的であり、「1WAON

POINT=1円」に、容易に変換が可能である。ちなみに、私も使っているのだが、“イオンカードセレクトのオートチャージ機能”を適用することで、「現金

→ 電子マネーWAON」の変換時に、0.5%のポイント還元を得られる。よって、“オーナーズカードの還元額を、現金でなくWAON

POINTで受け取る”という行為は、ごく僅かだけ損をしてしまうということになる。でもまあ、3%の更に0.5%ということで、元々の使用額:6667円につき1円が減るだけである。それくらいならば、「忘れることがない」「並ばなくて良い」「現金をジャラジャラ持たなくて良い」などのメリットが大きいと判断していった。あとは、せっかく電子マネーで受け取れるのだから、便利機能を使ってみたかったということもあるな。

――そして、このオーナーズカードの到着により、イオン株を売ろうという気持ちは、ますます無くなった。売ったり買ったりして権利を失うと、また2ヶ月間、使えない時期が出来てしまうからである。それにそもそも、これまでも、イオン株には「その他の株が全面安」という苦しい状況で孤軍奮闘をしてくれ、何度も精神的に助けてくれた。現時点で、既に2ケタ万円の含み益が出てくるが、売るつもりは全く無い。まあ、投資生活が破綻するくらいに生活が困窮するか、またはイオンが存在しない地域に引っ越したら売るかもしれないが、優先順位は極めて低い。完全にまいばすけっとに取り込まれてしまっている…。

ちなみに。私は、このご時世で1食100円を実行している人間であるが、イオンについても、その戦術の中核に位置している。近所のディスカウントストア・業務スーパーなどと比べても、各種割引等も含めて、価格面でアドバンテージのある商品は多く、例えば主食であるパスタは、1kg200円と、イオンがぶっちぎりで安い。「どうせ特価品でしょ?」「昔の価格でしょ?」などと思う人も居るだろうが、常設品であり、今月25日に寄り道したときも、まだ200円で売っていた。それどころか、180円のエジプト産パスタも登場し、価格破壊に歯止めがない。その他にも、フルグラや液体系の調味料、そしてワゴンの在庫処分セールなど、私のような

――というわけで。イオンは、私の節約生活を、大きく助けてくれている。その貢献度たるや、もはや国家より確実に上であろう。やれ、「ファイナルファンタジー7」や「エースコンバット3:エレクトロスフィア」など、“国家を超える力を持った企業”によるディストピアは、近未来SFのテーマとして頻出である。だが、私に言わせれば、それは間違いであり、国家に支配されている現実のほうがよっぽどディストピアだ。日本国よりイオン公国のほうが、多分、物価が安くて暮らしやすいよ。ジーク・イオン!(これが言いたかっただけ)

(2025年10月31日)

|

|---|

果たして、お金が吸い込まれる様か、それとも湧いてくる様か |

本日、日経225、一般名「日経平均株価」が、史上初の5万円台に達した。しかし、これは円安・物価高によるインフレ株高であり、株をやっていない民は、そのデメリットのみを受ける形となって、非常に危険である。なんでまだ株をやらないの?

…さて、投資家兄貴たちには、釈迦に説法というところであるが、「円安」とは、1ドルが120円→150円となるなど、数字が上がる場合のことを指す。この現象は、円で評価した場合の株高に繋がりやすいが、物価上昇をもたらしやすいという副作用も存在し、社会への影響は一長一短だ。そして、株をやっていなければ、後者の「物価上昇をもたらしやすい」というデメリットのみを享受することになる。さらに、株高によって資金が集まった企業は、「新たな事業の創出」や「社員・投資家への還元」へとお金を使い、単純な消費者のメリットに繋がる場合は、さほど多くない。実際、これだけ株価が上がっても、値下げする物なんて、ほとんど無いのだ。

――やれ、世の中では、「株が上がっても、豊かになった実感がない」という意見の人が、毎回出てくる。ごもっともである。少し前…と言っても、15年前だが、日経平均が8000円だった頃と比べて、同じ仕事で6倍の給料を貰えている人は居ないだろう。この矛盾を解決する唯一にして最強の方法は、株を買うことである。株を持っていれば、資産は6倍に増えていたのだ。つまり、豊かになった実感がないのは、投資をしていなかったからである。そこまで分かっているのなら、何故、まだ株を買わないのか…。

ちなみに。現政権は、コメの話でも分かる通り、物価高対策を放棄している。いや、口では対策すると言っているが、「ガソリン税を下げるかわりに金融資産に増税する」と即座に矛盾したり、「防衛費を大幅増加させる」と言ってみたりと、国民負担を下げようというつもりがない。下手すると、年が明ける前に、増税路線を隠さなくなるかもしれない。

――しかしながら、円安・インフレ傾向は、とにかく株価を上昇させる。一般に、物価上昇の速度よりも株価のほうが早く上がるので、投資家たちには、インフレ路線は願ったり叶ったりだ。そして、株を持っていない民は、地獄を見る。私の体感だが、円の価値は、だいたい1年につき10%くらいのペースで落ちていると思う。いつもながら

ちなみに。私はこれまで、米国株だとか、金(ゴールド)などに投資をしてきて、日本株はあまり重視をしてこなかった。むしろ、「日経53」「日経93」などと揶揄し、笑い物にしていたくらいである。

…しかしながら、この夏くらいからは、割と日本株にも注目していて、その証拠に、今の資産の1/3~1/4程度は、日本株(個別銘柄+投資信託)として持っている。その結果だが、暑い頃は馬鹿にされていたこともあったが、この秋からは、資産の一角として、メキメキと頭角を現してきている。3ヶ月ほどの保有で、2桁%の上昇などザラ、十の位が「1」ですらない銘柄も多い。もちろん、買うタイミングを間違えて損をしてしまった例もあるが、トータルでは大幅な黒となっている。ありがたいことだ。今後とも、株高…というか、円安とインフレは続くだろうから、バランス調整をしながら、しっかり投資計画の一つとして入れさせていただこうと思う。あ、まいばすけっと株式会社はさすがに増配してください。

|

|---|

まんじゅうと一緒で、お金も怖くないぞ |

さて。このような状況になったとしても、「自分の人生では投資をしない」と決めている人も居るだろう。気持ちは分かる。知らないからめんどくさいし、分からないから怖いんだよね? 「株をやっている人の雰囲気が嫌」とか、「目減りするリスクが心配」などというのは、自分を納得させるための後付けの理由であり、要は、知らないから、新しいことをやるのが、面倒で怖いのだ。そこまで決めている人の気持ちを動かすのは、ちょっと難しそうである。

…いっぽうで、以前から「そろそろ投資をしたほうがいいかも…」と危機感を覚えていた人、この株高で出遅れたと感じている人、そして物価高に漠然とした不安を感じている人なども多いだろう。そういう人は、「何か行動を起こさなければ」と思っているはずだ。そんな人が、投資を始めるのは、実益と心理の両面で、非常にオススメである。

――ただし。やはり、“人生で株なんて1回も買ったことがない人”は、怖いだろうし、そもそも買い方が分からないという人も多いだろう。世間では、退職直後の高齢者なんかを狙った「投資詐欺」という手法も存在し、あろうことか銀行や証券会社の職員が公認ヤクザとなって、悪辣ファンドで金を巻き上げていくことすら存在する。いちど不安になると、そういった負の情報ばかりをネット検索してしまい、ますます投資から遠ざかってしまうというものだ。

というわけで。ここでは、「やり込みinFF」がオススメする、ベストな投資の始め方を紹介しよう。これである!

① 楽天証券にNISA口座を開いて

②「楽天プラス:オールカントリー株式

インデックス・ファンド」を、

③ 毎月の給料からクレカ積立する

以上。これしかやらなくて良い。他の銘柄とか見なくていい。今の年齢も関係ない。投資額については、生活費と別で行うのが基本ではあるが、どうせ売ってお金に変えられるので、適当で良い。初めて口座やカードを作る場合、紹介サービスやポイントサイトの活用で得をできる場合もあるが、それすら面倒なら気にしなくて良い。

――というわけで。このインフレ時代に不安を感じているあなた、「やり込みinFF」は、投資界隈で皆さまをお待ちしております!

(2025年10月31日)

|

|---|

こういう寿司詰め地形で大活躍 |

地球防衛軍シリーズでは、伝統的に、中盤で「地底探索ミッション」が3連続で挿入される。『1』は私は未プレイなので知らないが(そもそも地下MAPが無いらしい…)、『2』以降はずっと、である。ちなみに、内容も似通っており、とりわけ、「蜘蛛の巣のように入り組んだ迷路で、四方八方から包囲攻撃される」と「長い地下道を降りていき、最後に女王蟻の居る本拠地に突撃する」というミッションは、必ず登場する。…と思っていたのだが、間違いであった。『2』と『3』は、4連続ミッションである。『4』『4.1』は、前述の通り、3つだ。

――とはいえ。『2』『3』『4&4.1』で、さすがに4作も続いたからということか、『5』と『6』では、地底が3ミッション続くことは同じだが、マップ構成が変わったり、最後が女王の部屋ではなかったりと、工夫が加えられている。まあ、オンラインゲームと違って、新作が出たら旧作が遊べなくなるわけではない。ただでさえ、地球防衛軍は、ミッション数が多くてマンネリ化しやすいのだから、変えられるところは、どんどん変えていくべきだと思う。

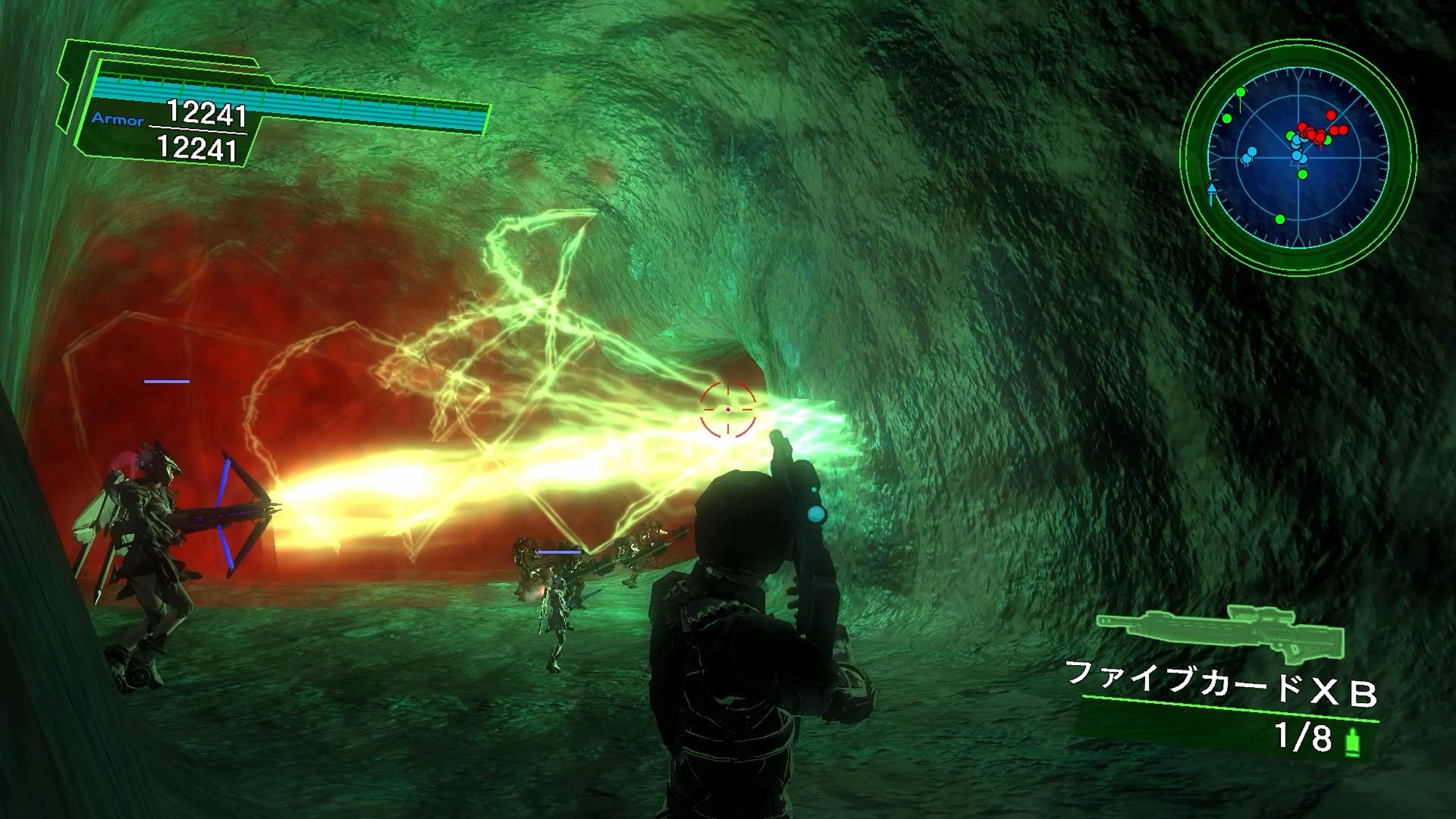

さて。いま私が遊んでいる『4.1』は、古いタイプの地底3ミッションである。本作では、「突入作戦フェイズ1」「フェイズ2」「フェイズ3」の3つに分かれており、①が地底を進みながら敵を掃討、②が迷路での罠ミッション、そして③が女王の巣である。鍵となった武器は、「スラッグショットEA」と、HARD帯武器の「ファイブカードXB」だ。

…まず、スラッグショットについては、『2』のVita移植版:「地球防衛軍2

PORTABLE V2」で初登場した、ショットガンカテゴリの武器である。特徴として、50m程度の単射程であり、かつ、鉄球のような玉を一発撃つだけであるが、全射程で貫通をし、かつ、赤蟻程度まで一撃で倒せる高火力を誇る。

――そして、この特性が最も輝くのは、地底ミッションだ。どういうことかというと、敵の死骸を盾にして、相手の進軍を阻みながら射撃できるからである。倒した敵の死体は、一定時間が経って存在を失うまで、障害物となる。もっとも、平野だと、敵はそれを乗り越えて移動できるので、味方側のみが「射線を遮られる」というデメリットを受けていた。ところが、地下だと、死体が通路に詰まって迂回できなくなるので、敵側の行動も制限される。そして、スラッグショットの貫通能力を使えば、その死体を乗り越えて射撃できるので、今度は逆に、味方側がメリットを得られるのである。やれ、「死体撃ち」は、マナー違反とされることが多いが、さすがに戦術的意味があるならOKだろう。

ちなみに。地下ミッションのお供としては、ロケットランチャーも存在し、爆風で通路を封鎖することが可能だ。「敵をガンガン吹き飛ばして爽快感が得られる」「爆発で暗闇を照らせる」「壁の向こう側も攻撃できる(謎)」など、メリットも多いが、変異種を一撃で倒せず、かつ、接近されると自爆の危険性から射撃できないというデメリットも存在する。つまり、「スラッグショット」と「ロケットランチャー」のセットで出撃するのが最良なのだが、ミッションの都合上、どちらか片方しか使えないときは、取捨選択を強いられることになる。

さて。余談だが、スラッグショットが初登場したVitaの『ポータブルV2』は、『3P』が面白かったということで買ったのだが、地球防衛軍シリーズで最悪の移植であった。というのも、まず、「地球防衛軍2」は、無謀にもPSPに移植されており、追加要素は好評だったものの、“スティックが1個しかないハード”ということで、常時モンハン持ちが必要であり、操作性は劣悪で、かつ、グラフィックや処理落ちも厳しいものがあったという(私は未プレイ)。

…というわけで。『ポータブルV2』は、上位携帯機への再移植ということで、「PSP版の追加要素を収録しつつ」「2本スティックで遊びやすくなり」「グラフィックも原作再現」というものが望まれていた。ところが、蓋を開けてみると、まずスティックによる照準がガックガクである。どうも、PSP版のボタンによる操作を、そのままスティックに代行させただけということらしい。また、Vitaは、PSP比で4倍という高精細な画面を持っているが、グラフィックがそれに最適化されておらず、文字がぼやけたり、敵がいきなりポンッと近距離からポップしたりする。酷いやっつけリマスターであり、「『2』の完全版」を求めていた私にとって、全くの期待外れであったのだ。まあ一応、3つ目の兵科である「エアレイド」(後のエアレイダー)が逆輸入されたことや、前述の「スラッグショット」シリーズの追加など、僅かながら評価できる点もあるにはあるが…。

――ちなみに、現在は、ニンテンドースイッチにて、この『ポータブルV2』の更なる移植版が販売されている。こちらについては、PSPとVitaでの全追加要素を含むうえ、スティック操作やグラフィックなどが、現行ハードに最適化されており、ようやく『2』の完全版と言える作品になった。同ハードでは、『3P』と『4.1』も登場済みであるが、更にレトロな地球防衛軍を遊びたい場合は、『2』にも挑んでみると良いだろう。

|

|---|

おフェンフェンさあ… |

というわけで。今回は、地底ミッションの攻略に、まずはLv82の「スラッグショットEA」を持っていく。INFERNO後半クラスの武器だが、HARDEST

DLCの攻略にて、先行入手をしていたのだ。

…さて、これまでのスラッグショット下位モデルというと、全距離貫通は良いものの、性能バランスが悪く、ハッキリ言って出番が無かった。ラインナップとして、射程かリロードに問題がある場合が多く、乱戦向きの性能なのに、その乱戦で使いづらいという本末転倒の事態に陥っていた。せっかくの高火力も、ステージが進むにつれて、目的の敵を一撃で倒せないことが増えてくるし…。

――しかしながら、最上位のEAモデルは、「リロード3.0秒」「射程90m」と、下位モデルの一番良いところを取り揃えてきた。それでいて、6700ダメージと、INFERNOの変異種を(少なくとも現時点では)一撃必殺できる火力を手にした。高火力かつ取り回しも良いと、やっと我々の求めるスラッグショットが出てくれたと言える。

そして、もう片手には、「ファイブカードXB」という狙撃銃を持っていく。これ、Lv48であり、HARDのラスト付近で手に入るくらいの武器である。HARDなら高火力の武器だったが、INFERNOから見ると、さすがに2つ下の難易度であり、現在だと、“ギリギリで黒蟻は倒せる”くらいの火力しか持っておらず、明らかに力不足である。

…しかしながら、この武器の魅力は、長射程を持つ反射武器ということである。「反射武器」とは、壁に当たると跳弾が発生し、射程限界まで弾が飛び回るという武器だ。その性質上、地底ミッションでの遠隔攻撃や、少数敵の釣り出しに使えないこともない。専用カテゴリとして、「バウンドショット」シリーズが存在するが、HARDEST帯・INFERNO帯の該当武器が、癖のありすぎる性能であり、使いこなすのは人類には無理である。

――いっぽうで、ファイブカードXBは、純粋な火力としてはINFERNOでは力不足なものの、狙撃銃カテゴリということで、射程2000mを持ち、洞窟の奥深くにいる敵を攻撃できる。この射程は、反射武器の中で最長である。というわけで、HARD帯武器であるものの、地底ミッションにおいて、HARDESTはもちろん、最高難易度のINFERNOでも出番が出てくるということだ。

そういうわけで。まず、第1ミッションの「突入作戦フェイズ1」では、「スラッグショットEA」と「ファイブカードXB」の組み合わせで行く。このミッションは、HARDESTから変異種が混ざってきて、とりわけ最終ウェーブは、敵の数が多いうえに、立てこもりに適さない地形とあって、難易度が高い。普通に戦っていると、あっという間に変異種に飲まれ、すご~く

なが~い洞窟を、最初からやり直しになってしまう。私も、アッサリ死んでこりゃ駄目だと実感し、籠城に向いた狭い通路から、1発だけ「ファイブカードXB」を撃って、それで反応した敵を、スラッグショットで各個撃破していった。まあ、実戦では、ニート黒蟻1体を除いて、結局すべてが反応してしまったのだが、それでも、狭い通路で敵を足止めできるのと、そもそもの距離があって進軍速度がまばらになるので、一度に相手をする量が少なくなる。そうして、2つの武器の性能を活かせる戦い方で、クリアに成功した。

…次に、「突入作戦フェイズ2」は、PS3版『4』のときと同じく(【第3話】)、「A3プラズマボンバー」を使って攻めていく。弾数制限武器だが、短期決戦であるし、地底なので射程の短さも関係ない。20発すべてを撃ち込んだ時点で、敵の大半を片付けられていれば成功だ。時間の掛かるタイプのミッションではないため、半ば★運ゲー★というつもりで、ポンポン射撃していった。ちなみに、もう片手は、もちろん「スラッグショットEA」だ。鎧蜘蛛が3発というのが引っかかるが、そこ以外は、貫通能力で効率の良い残党処理ができた。

――最後に、「突入作戦フェイズ3」については、ラストの女王蟻が鬼畜であり、こちらの攻撃が届かないひょうたん型の地形から、地形を跳ね回る酸によって、一方的な攻撃を仕掛けてくる。攻略法は2つであり、「一気にボトルネックの細い通路を突破する」か、または、「反射武器を使って遠くから撃ち続ける」かだ。機動力に劣るレンジャーで前者は無理であり、やはり後者しか勝ち目は無い。ここも、難しいのはラストのみなのだが、失敗するとフェイズ1以上の長い道のりをやり直すことになる。シリーズ伝統のイライラミッションであるため、時間効率は諦めて、安全第1で、跳弾を使って攻めていった。ちなみに味方は、考えなしに突撃していって全滅しました。特に、女王の間の入口まで進み、そこでずっと突っ立って酸を浴び続けていたおフェンフェンは、マジで何がやりたかったのか…。

(2025年10月31日)

|

|---|

人助け好きな初代勇者になるのだろうか |

この10月30日に発売予定の、HD-2D版「ドラゴンクエスト1&2」について、ついに「ファイナルトレイラー」が公開された(【YouTube】)。なお、「ファイナルトレイラー」とは、スクエニ入魂の宣伝映像であり、主にファイナルファンタジーシリーズなどで使われてきたが、それと「ドラゴンクエスト」の関係性については、前回のDQ3の時の記事をご覧いただきたい(【日記:2024/11/9】)。

…さて、この“ドラクエ1&2のファイナルトレイラー”は、明確に『1』部分と『2』部分に分かれているため、それぞれについて、「作品の思い出」と、「トレイラー映像の感想」を述べてみたいと思う。まず、「ドラゴンクエスト(1)」は、言わずと知れた、日本RPGの開祖であり、これが無ければ全てが始まらなかった。初出は、ファミコン(スーパーではない)で1986年と、もう40年近く昔のゲームとなる。

――そして、私がプレイしたのは、スーパーファミコン移植版である。そちらでも『1&2』のカップリングとなっており、当時の最新作であるDQ5のシステムとグラフィックを使い、『1』『2』のリメイクが為された。発売当時、『1』は極めて先進的な作品であったが、やはり初作、かつ日本ゲームの黎明期、さらに性能に極めて制限の多いファミコンハードということで、荒削りな点が多かった。SFCの『1&2』は、それを改善し、2作セットの移植ということで、当時のユーザーに広く受け入れられたのであろう。その証拠に、“今回のHD-2Dよりも前に出た移植”は、全て、このSFC版をベースとしている。当時、年齢1桁だった私は、「ドラゴンクエスト」について何も知らなかったが、『1』のシンプルなゲーム性も相まって、1週間に3回・1日につき1時間という、実は今と同じくらいのゲーム時間を使い、頑張ってクリアすることに成功した。

そして。今回のリメイク版のトレイラーの『1』部分は…勇者が、「!!!(シュババババ)」と駆け寄ってくるシーンが印象に残ってしまった…。

…さて、どういうことかというと、今回のHD-2Dリメイクは、単にグラフィックを強化しただけではなく、“FF7リメイク”のように、ゲームの全要素について、新解釈が導入されているようだ。しかし、DQ1部分では、何故か、モンスターに襲われる民や妖精たちに、ものすごい速度で駆け寄って加勢する初代勇者が描かれている。なにせ、DQ1部分が始まってから、15秒ほどで4回も繰り返される(【0:14~】)。理由として、いくらフルリメイクと言っても、「ドラクエシリーズの勇者=プレイヤー自身」という構図は変えず、主人公のセリフは無いようだ。そして、DQ1には、パーティキャラクターも存在しないので、結果として、「せっかくの新説DQ1なのに、ほとんどエピソードが強化できない」という事態になりかねない。それを防ぐために、「困っている人たちの元に駆けつける」という、人助け的なシーンを入れるのであろう。

――まあ、これは原作に無い演出であるが、個人的には、解釈一致である。やれ、「世界を救う」とか「姫様を救って結婚する」とか、そういう大きな目標を掲げるのも良いが、やはり最初は、身の回りの小さなところから始めるべきだと思うのだ。ドラキーを退治して喜ばれるようなレベルから、少しずつ経験を積み重ねて強くなり、やがて世界の運命と戦うような勇者へと成長していく…。そういった流れは、「DQ1の世界観」と「ゲーム作品としての位置付け」に、よく合っているように感じられる。オープンワールドゲー的な感じである。まあ、DQ1の主人公は、「伝説の勇者ロトの血を引く者」と、ゲーム開始直後の王様の一発目のセリフで言われているのだが、その辺りは忘れよう。支給されるのが120Gと、棍棒&布の服、または、竹ざお+皮の盾or皮の服を買ったら終わりというくらいで、王も半信半疑だったようだし…。

|

|---|

今回のシドー様はベホマするのかな? |

続いては、「ドラゴンクエスト2」のほうである。同作は、『1』のヒットを受けて、8ヶ月後に発売された続編であり、3人でのパーティ戦闘を皮切りに、多くの要素が大幅パワーアップを遂げた。一方で、当時としても、あまりにも開発を急いだためか、後半のゲーム難易度が異常となっており、ファミコン版の「ロンダルキアの洞窟」の難しさは、今なお語り草である。

…さて、この作品についても、私はSFCのカップリング移植でプレイしたのだが、実は最後までクリアできていない。SFC版は、FC版を反省したのか、戦闘的にも探索的にも、かなり遊びやすく調整されているが、それでも当時のFFなどと比べて、難易度は高めであり、苦戦させられた。そして何より、当時のROMカセットの宿命として、僅かな物理的衝撃でセーブデーターが消えるという恐怖の仕様があり、それで、ゲームが終盤に差し掛かった辺りで記録が消えてしまって、クリアを諦めざるを得なかったのだ。

――いっぽうで、DQ2のエンディング自体は見たことがある。というのも、これも“当時のゲームならでは”の性質なのだが、前の持ち主のセーブデーターが残っており、それを使って、ラスダンを攻略できたのだ。道中に登場する「悪霊の神々」については、アトラス・バズズには、何の記憶も無いが、ベリアルについては、「なんかやたらと強いうえにベホマを使い、しぶとい雑魚だな…」と感じたことを覚えている。

さて。そんなDQ2の、リメイク版のトレイラー(【0:58~】)で印象に残るのは、まずは新キャラであるサマルトリアの妹(王女)の登場である。その名の通り、サマルトリアの王子の妹であり、原作でもサブキャラとして登場していたが、今回のリメイクで、晴れてパーティメンバーの一員となった。

…なお、原作は3人戦闘だったため、“妹の加入により、誰を抜くべきか”ということが気になっていたが、その後の情報で、+1での4人パーティとなることが発表され、安心したような、残念なような…という気持ちである。何はともあれ、「友人の妹」という、年下のかわいい女の子キャラを登場させるときのド王道ルートにより、新たな仲間が加わったことは、ゲームのプレイ感覚に、大幅な変化を与えてくれるだろう。

――ちなみに、DQ2は、“DQ1から約100年後の世界”が舞台とされている。そして、主人公である勇者たちは、「ロトの血を引く者たち」であり、DQ1の主人公の子孫だ。だが、現サマルトリア王がその一員であるため、王子と同じく、妹についても、当然のごとく血筋に属しており、ストーリー上の違和感は無い。ロトまみれやん。やっぱり、妹ちゃんは私と結婚すべき…。

また、DQ2は、原作の時点でも、様々に印象的なイベントが存在した。ところが、トレイラーを見てみると、ほぼ全て、まるで思い当たる節のないシーンである。

…具体的には。“王様の前で、見世物としてヒョウ型の獣と戦わされるシーン”(デルコンダルのキラータイガー)は、例外的にハッキリ覚えている。その他にも、“吹雪の橋でベリアルと対峙する”のは、ラスダンでの決闘シーンかな?

と分かるものだ。だが、それ以外の映像については、全く分からない。純粋な追加シナリオ以外にも、既存イベントの強化も多いと思うのだが、どこの再現だか、思い浮かばないのだ。

――しかしながら。それにより、DQ2が、追加要素満載の、お得感のあるリメイクになっているということが分かってくる。上で述べた通り、DQ1は、原作のシンプルな作りを強化することは難しい。だから、ドラマチックな要素は、DQ2のほうに詰め込みまくったのだと思われる。新しい仲間、そして新ダンジョン以外にも、「悪霊の神々」というユニット名で呼ばれている、アトラス・バズズ・ベリアルとは、新たにストーリー道中で戦う機会が用意されたようだ。よって、ラスダンでの戦いは、その因縁の相手と決着…という、燃え燃えの演出になるであろうと思われる。まあ、原作だと、ラスダンの固定マスでエンカウントするだけの、既存モンスターの色違いであり、私も勘違いしていた通り、雑魚敵と思われてもおかしくなかった。そういった、惜しい要素を強化していくのは、リメイクとして、あるべき姿である。

|

|---|

やるとしても、まずはDQ3から |

そんなわけで。この30日発売の、HD-2D版「ドラゴンクエスト1&2」であるが、記事を書いているうちに、がぜん楽しみとなってきてしまった。しかし、残念ながら、私がこのソフトを、少なくとも発売直後にプレイすることは無い。

…やれ、その理由として、例によって、私は既に様々なゲームに追われている状態であり、ここに新作を追加することは、混迷具合を更に増やしてしまう。それに加えて、私にとっては、“SFC時代”と、既に30年は昔であるものの、DQ1も2も、一応は遊んだことのあるソフトだ。それに対して、DQ3だけは、原作・リメイクを含め、一切のプレイ経験が無い。よって、遊ぶならば、同じく「HD-2D」ブランドで発売されているDQ3のほうからだと思うからだ。いやもう、ホント、やりたいゲームが多すぎて、そろそろ分身の術が欲しい!

(2025年10月31日)

|

|---|

すまんけどキチガイの顔だよコレ |

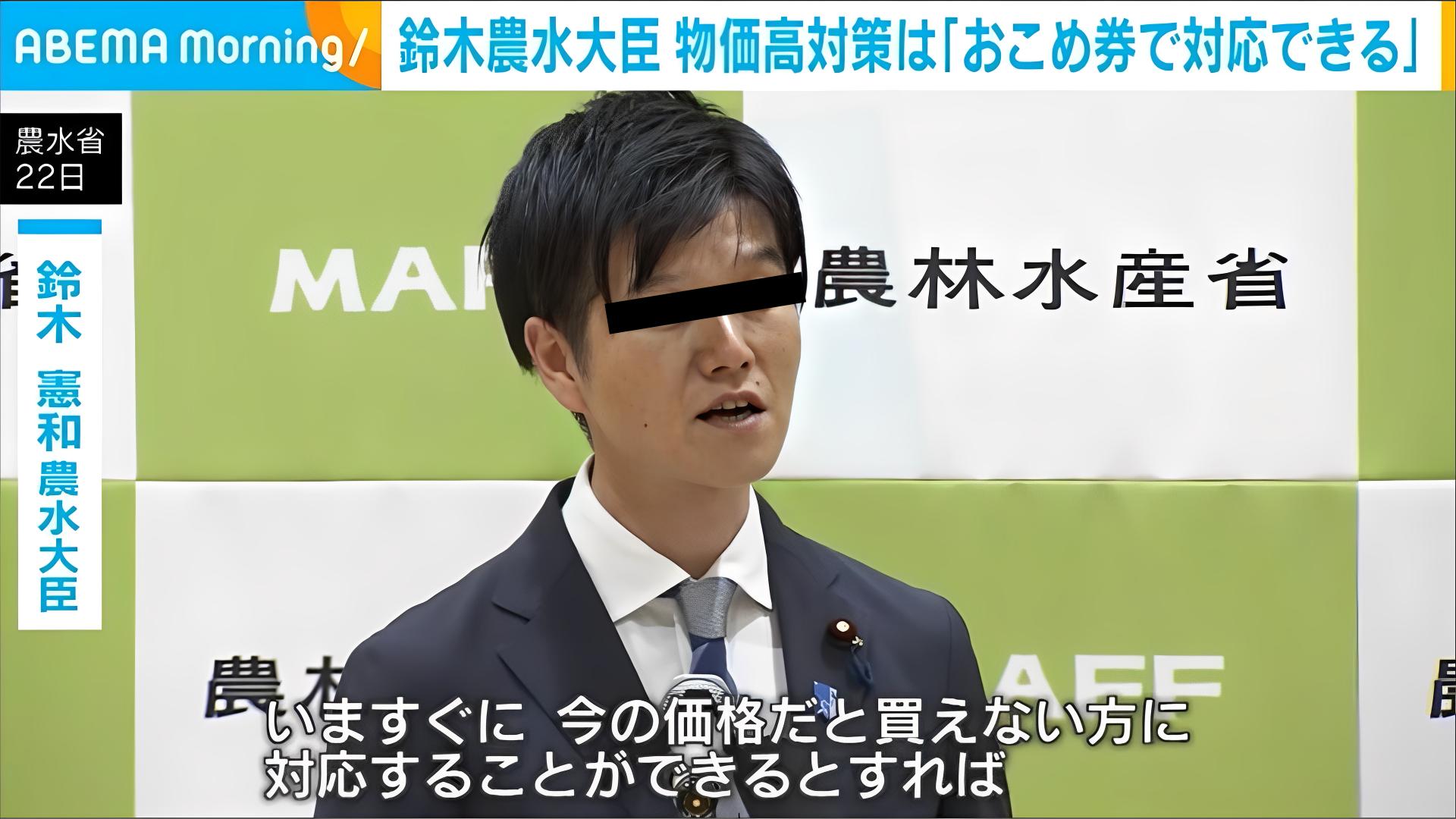

世間は、新総理誕生でお祭りのようなムードだが、その裏でひっそりと、最悪のニュースが流れてきた。鈴木とかいう新しい農林水産大臣が、コメの価格高騰に対し、「おこめ券で対応すべき」と発言したのだ。

…さて、この「おこめ券」の、何が最悪なのかと言うと、つまるところこれは、「コメしか買えない現金給付」だからである。この夏の選挙で、「2万円の現金給付」を掲げた自民党が、なぜ受け入れられなかったか、皆さまは分かるだろう。2万円を配るために、2万円以上の税金を要求されるからだ。そうして、税金が足りなくなり、結局のところ、増税がされる。「配るくらいなら、最初から取るな」というのが、この夏の民意であったと、はっきり断言できるものである。やれ、自民党どもは、敗因を「現金給付の魅力が伝わらなかった」などと寝言をほざいているが、真逆であり、現金給付の最悪さが余す所なく知れ渡ったからこそである。

――しかし、そんな状況にも関わらず、「おこめ券」は、お金を配るのと変わらない、明確なバラマキ政策である。もちろん、財源は我々の払った税金であるため、得どころか、損をしている。しかも、何にでも使える現金と違って、おこめ券は用途がコメに限定されているため、明確な劣化品である(厳密には、コメ以外に使える店もあるようだが、どちらにせよ、使いづらいことには変わりない)。こんなものに騙されてはいけない。まだ現金給付のほうがマシだったな!

しかも、「おこめ券」という形式を取ることにより、物価高を固定する、更なる悪影響をもたらす。もはや、物価高対策ではなく、物価高政策なのだ。

…どういうことかと言うと、まず、国が「おこめ券」を配るために使うお金は、言うまでもなく、我々が払った税金だ。“それが、コメ専用の商品券として返ってくる”ということは、つまり、我々のお金を使って、強制的にコメを買わされているのと同じである。国際価格から見て、異様なまでに高くて質が悪いことで有名な日本米を、むりやり全員が5kg4000円を超える価格で定価購入させられるのである。これまで、「コメの価格に納得しないなら、コメを買わない・食べない」という選択肢が取れ、実際に私はそうしてきたのだが、それすら封印されるのだ。そのようにして販売量が増えると、コメ農家や流通どもは、需要が増えたと判断し、さらに値段を釣り上げる。アイツらに恥なんて概念が微塵も無いことは、とっくに事実で証明されている。やれ、「食料安全保障」などと未だに言っている輩も居るが、私は全く賛同しない。なにせ、空振りの地震注意報での一時的な品薄を契機に、一気に2倍以上の便乗値上げをした連中だ。もし、“本当の日本の危機”が訪れたりしたら、まったく悪びれずに、10倍にでも100倍にでも値上げするぞ。

――そして。そうやって、おこめ券で遊んでいるうちに、やがて税金が足りなくなり、息をするように増税がされるのは、現金給付と同じだ。しかも、おこめ券はコメにしか使えないのだから、純粋に現金給付の劣化版だ。繰り返すが、こんなのなら、まだ「あの」現金給付のほうがマシである。

ちなみに。農林水産大臣・鈴木の発言は、“既に実際におこめ券が配布された地方自治体があり、それを日本全国で、もっと推し進めるべき”という趣旨のようだ。その、「実際におこめ券が配布された自治体」として、東京の台東区が存在し、調べてみると、この冬に掛けて、4400円分(子供が居る家庭は2倍)のおこめ券が配られるのだという。

…さて、この「4400円」という変な値について、私は、現在のコメ×5kgの販売価格を反映したのだと思っていた。しかし、その衝撃的な理由を知ると、私など、まだまだ良識と常識を持つ一般人であったと思い知らされたのである。

――というのも、この「おこめ券」という物は、新しい概念ではなく、既に存在する商品券のようだ。ところが、何故か、500円の販売価格で、440円しか使用ができない。どういうことかと思って調べてみたのだ。そして、【こちらのページ】によると、「流通経費、券の印刷代等」としてピンハネをされているという。用途が限定されているのに、何故か元より価値が下がっている。頭がおかしい。こんな物を、国や自治体が税金で大量購入するのだ。もはや、中抜きを全く隠す気が無いというものである。正気じゃねえよ!

気が狂ってるぞ、お前ら!!!

|

|---|

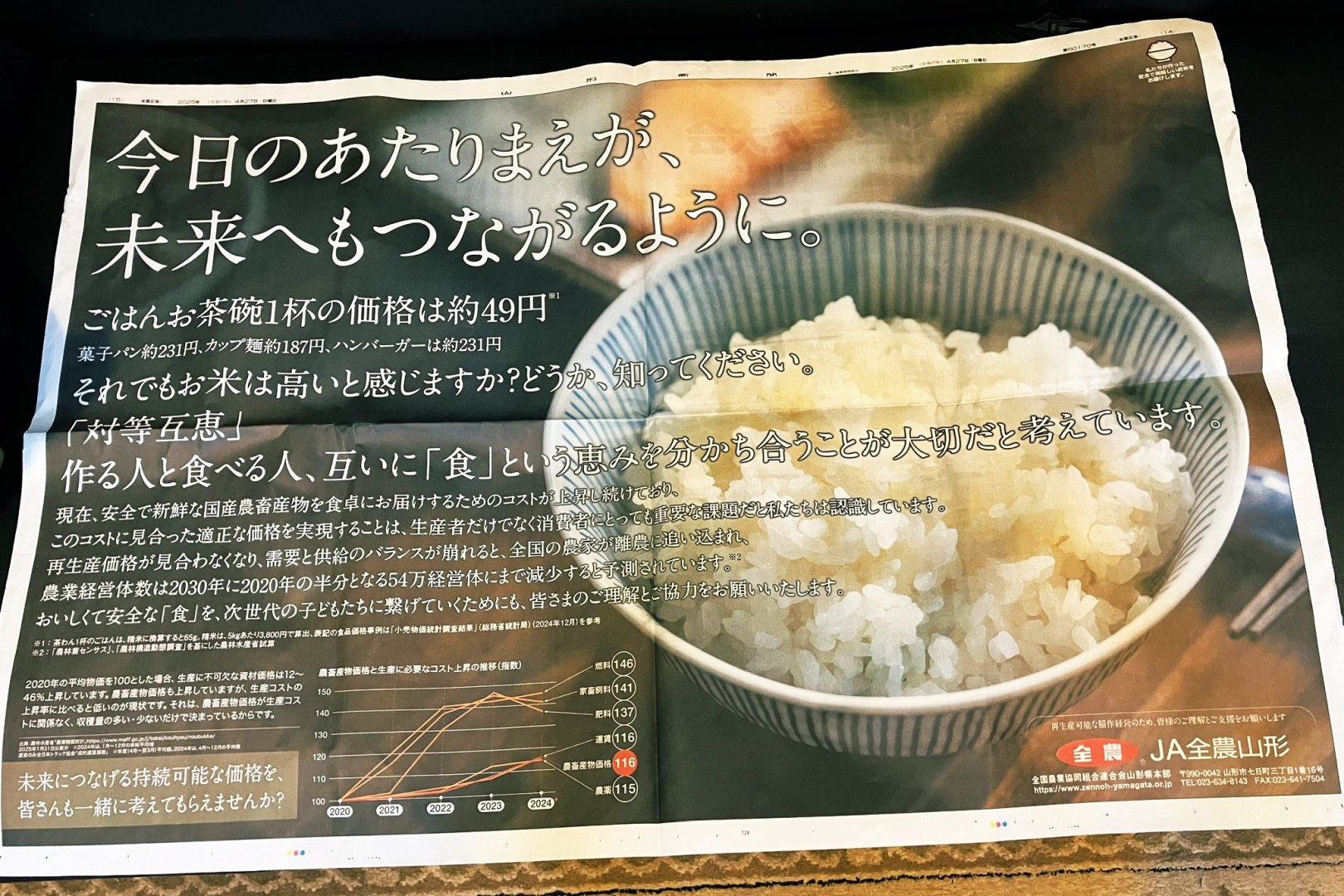

「高いと感じますか?」の言葉、一生忘れないと思う |

というわけで。「おこめ券」なんてのは、キチガイが考えたクレイジーな政策、純度100%の税金の無駄遣いである。こんなもの、まともな人間に思い付くわけがない。どこの誰が、500円使って440円を買うというのだ。バッカじゃねえの?

…しかしまあ、関税の話もそうだが、いったい自民党はいつまでコメ農家どもを甘やかすつもりなのだろうか。上で述べた通り、おこめ券は、税金を使って、「値段」という質で極端に劣る日本米を、強制的に買い支える政策だ。それによって、“コメの値段が下がり、正しい方向で競争力を持てる”といった要素は、全く存在せず、むしろ市場の歪みを更に強めると言える。農家と流通どもは、こんなものでも売れるんだと、コメの値段を釣り上げ、そしてその劣ったコメを支援するために、更なる税金が投入され、それらが全て国民負担となる。腐りきった業界だ…。いい加減にしろよ。黄ばんだ日本のコメなんて、もういらねえんだよ。

――そういうわけで。政権全体の手腕は知らないが、物価高「対策」という意味では、もう駄目そうである。「おこめ券」なんて、その場しのぎにしかならず、むしろ間違いなくコメの価格は上昇し、税金も増やされる。あの現金給付にすら劣る、論外な方式である。しかし、そんな物価高「政策」は、まさに自民党の望むところなんだろう。無能な農家どもを支えて、税金中抜きガッポガッポ!

嬉しい! 楽しい!!

(2025年10月31日)

|

|---|

さあ転がせよ、と言わんばかりの地形 |

今日もなかなか時間的に厳しかったのだが、モンハンワイルズの「歴戦王

ヌ・エグドラ」に挑戦をしてみた。

…さて、ヌ・エグドラについては、私は、そんなに推しているモンスターではない。完全新規骨格のタコ型モンスターから大ボスを出したかったというのは分かるが、ウネウネとした動きで掴みどころがなく、どちらが前か後ろかも分からない。こちらの攻撃は、効いているのか効いていないのか分からないし、敵の攻撃も、高頻度で放ってくる接触拒否技の出が早く、やたらと吹き飛ばされてしまう。逆に、印象的な技については、2連ボディプレスや、扇型のミラボレアス焼きなど、既視感のある攻撃が多い。

――さらに、敵は瀕死になると巣に帰って寝てしまうのだが、この巣が洞窟の奥深くにあり、異様に遠い。しかも、敵には閃光が効かず、穴の中を移動するということで、瀕死になって逃げられたが最後、どうやっても足止めはできず、やたらと無駄な時間を掛けさせられてしまう。やれ、他のモンスターにも言えることだが、最近のモンハンでは、瀕死になった瞬間に「捕獲」という即死技が入ってしまうのだから、「巣に帰って寝る」というのは、完全なる茶番である。そろそろ、プレイヤーをいらだたせるだけの要素だと認識してほしいものだ。

ちなみに、同系統のモンスターだと、「シーウー」という宇宙人型タコも登場し、あちらは大ボスでもなんでもない。だが、バイオハザードシリーズのようなグロテスクな拘束攻撃と、足を刃物のように使うというファンタジー感のある技から、むしろ、あちらのほうが印象に残っているくらいだ。ヌ・エグドラの全盛期は、発売前のトレイラーでの大物感と、そして「黒い炎」というラスボスクラスのみに許された名前伏せ芸、以上である。

というところなのだが。さすがに歴戦王ともなると、歯ごたえのある相手となる。今回は、新モーションとして、油のような液体を撒いたあとに、それを大爆発させる技を覚えた。これを喰らうと、だいたい体力の3/4くらいを一気に削られる。私の初回プレイでは、段差から飛び降りて馳せ参じる際に、謎の爆発に命中して開幕から瀕死となってしまったが、動画を見返してみると、他プレイヤー狙いの油ドボーンが命中していたようだ。

…また、新モーションでは無いらしいが、恐らく頻度が増えた攻撃として、触手を手のように持ち上げたあと、バチンと叩きつける攻撃がある。猫パンチならぬタコパンチである。これを2連発したあと、正面に、触手を束ねての突きのような技を繰り出し、これに当たると大ダメージ…ではなく、拘束を受けてしまうようだ。親切なプレイヤーが助けてくれたが、炎でバチバチと直火焼きをしてくる、シーウーほどではないが、痛そうな技のようだ。

――そんなわけで。ヌ・エグドラは、軟体動物らしく戦っている感の少ない相手であるが、さすがに「歴戦王」に属しているというだけあって、なかなかの強敵であった。通常種よりも強化された火力と体力で、程よく苦戦をしながら、狩猟を楽しむことができた…。

|

|---|

攻撃の前に、まずは防御特化の装備を作ってみるか… |

そんな感じで。ヌ・エグドラについては、“まあいつもの歴戦王だよね”という感じであり、問題はもちろん、零式オメガである。

…さて、本日の私は、せっかくモンハンの電源を付けたということで、倒しそこねていた零式オメガにも1回だけ挑戦してみたのだが、やはりと何と言うか、★瞬殺★をされてしまった。炎耐性を固めることで、十字火炎は何とか2発を止められるようになったが、冷凍ブレスからの悪質タックルで1死し、そして波動砲でHP満タンから一撃必殺をされて2死と、素晴らしくチームの敗北に貢献をしてしまった。現状、クエスト終了まで3死せずに生き残ることすら困難という状況だ。下手すぎる…。最終的に勝つため、それ以前に他のオンラインプレイヤーに迷惑を掛けないために、攻めは置いておいて、まずは死なないことだけに特化すべきなのかも…。

(2025年10月31日)

|

|---|

さすがに歴戦王

ヌ・エグドラは明日にしよう… |

今日は、3時間も残業をしてしまいました…。いや、定時上がりを目標としているのですが、会議の延長や突然の電話などで思うように作業が進まないと、無理やり残業をしてでも自分の仕事を片付けたくなることもあります。それが単に昨日と今日で連続しただけです。もちろん、残業代は請求しているので、安心してください。パソコンに囲まれ、ある意味、幸せな時間だった…。

――そして。世間では、いきなり今日から寒くなりました。さすがにここまで急だと、私も体調を崩しそうです。服を上下長袖、布団も厚手にして、飲み物もホットにし、体調を崩さずに、何とか耐えていきます。うむ、健康で長く働き続けることが、何もかもの基本だ!

(2025年10月31日)

|

|---|

これくらいの量は朝飯前 |

地球防衛軍4.1は、順調にINFERNOの序盤攻略を進めているが、そこで主力として活躍してくれているのが、ライフルカテゴリの「AF100」だ。

…さて、「AF100」は、HARDESTのDLCで攻略のキーとなった「AF99ST」(【日記:2025/8/24】、【2025/9/22】)と対象的な、連射力を重視したスタンダードタイプの小銃である。この銃は、とにかくアップデートで火力が上がっていったことが有名であり、『4.1』では、レンジャー最強武器の一角を占めることになった。

――では、論より証拠ということで、具体的に、その火力の変遷を述べてみよう。

●『4』 初期Ver:160

●『4』 Ver1.03:220

●『4.1』:290

というわけで。『4』→『4.1』のディレクターズカットを通して、威力は当初の2倍程度にまで強化された。『4』のアプデ後から比べても、更に1.32倍と、FF12版ブレイブが常時かかっているかのような火力UPである。

…ところで、『4』の途中で、アップデートという形で強化が為された理由だが、地球防衛軍シリーズでは、『4』から正式に、オンラインマルチプレイが採用された(実は、Xbox360の『3』は未対応)。だが、当時は、レンジャーが満場一致の最弱兵科とされていた。オフラインでも弱かったのだが、オンラインでは、レンジャイなんて変な蔑称(愛称?)が流行っていたくらいである。基本的に、高火力の「ライサンダー」で狙撃する以外に、やることは無い。

――しかし、そのような状況は、さすがにレンジャーいじめが酷いということか、「まずはレンジャーが強さ面で選ばれるように」、そして「レンジャー使用時にライサンダー以外が使われるために」、アップデートで様々な武器が強化されるに至ったのだ。実際、「ライサンダー」系統は、一切の強化を受けていない…どころか、HARD終盤クラスの「ライサンダー2」なんかは、むしろ火力が下がっている。強化された方々については、火力や取り回しが微増という程度であったが、その中でもAF100は、160→220と1.38倍もの強化を受けた。『4.1』と比べると、まだ本気を出していないが、この時点ですら、凄まじい汎用性を誇る主力武器であった。

さて。アプデ前のAF100は、下位モデルの「AF99」と比べて、威力が140→160と、微増程度に留まっている。だが、射程と弾速が上がっており、“火力だけでなく、戦いやすさを重視したモデル”という位置づけだった。それが、アプデ後は火力が大幅UPしたことにより、難関であるDLC攻略で、主力となる武器であった。ただし、当時、レンジャーの天敵であった鎧蜘蛛なんかは、それでも約6秒間の射撃が必要であった。

そして、『4.1』のAF100は、そこから更に強化されたということで、化け物クラスの強さを誇るようになった。狙撃カテゴリの代表が「ストリンガーJ9」なら、近接版のそれは「AF100」である。地上の敵の掃討はもちろん、弾速も威力も凄まじいので、撫でるだけで空の敵も散っていくというものだ。弾を適当にばらまくだけで、どんどんレーダーが緑化されていく。

…ただし、デメリットもあって、まず、武器Lvについて、『4』ではLv75であったが(アプデ前後で共通)、『4.1』では85となり、INFERNOの終盤でしか手に入らなくなった。だが、この強さなら妥当としか言いようがない。なお、Lv70~80くらいを担当する武器については、Lv69のAF99STも強化されているので、問題ないだろう。

――また、これはゲームバランス的な欠点なのだが、強すぎて、他の近接武器を喰ってしまっている。特に、ショットガンなんかは、ただでさえリロードが長い都合上、息切れしやすく使いづらかったが、AF100の強化により、ほぼ出番は無くなった。その後の作品でも、『5』など、貫通特性で個性付けをしていた時代もあったが、『6』で主力級ライフルの多くに貫通が付き、やっぱり出番が無くなった。ショットガン=バスターショットの一発屋と言われるゆえんである。

|

|---|

【昔とまったく同じ方法】で勝ててしまった… |

さて。地球防衛軍シリーズのINFERNO帯の武器は、“作品の顔”的な感じで、火力だけでなく使いやすさにも優れていることが多い。「AF100」はその代表格であり、これ一本で、雑魚からボスまで、通常種から変異種まで、全てを相手取れる。今回は、HARDESTのDLCで早期入手しているということで、INFERNO攻略の最初から最後まで、頼れる得物となってくれるだろう。

…ただし、もちろん、その他の武器の出番が、全くなくなるというわけではない。ショットガンは無に帰したものの、狙撃・範囲攻撃・貫通・ワンショットワンキルなどの各能力において、AF100の上を行く武器は多く存在する。レンジャーは武器を2丁持てるので、AF100のデメリットを補う武器を選んでいく機会は多い。また、リロード不可武器ながらも、強化後AF100の更に5倍の火力を持つ「フュージョンブラスターZD」も存在する。フュージョンブラスターは、残念ながら『4』シリーズを最後に登場しなくなってしまったので、ここでじっくり愛してやる必要がある。

――そんなわけで。個人的には、日記を書くよりも、地球防衛軍で遊びたいという気持ちである。やはり、このシリーズの魅力は、基本ルールが単純なゆえの中毒性だ。世の中では、疲れた時・ストレスが多い時・頭を空っぽにしたい時に、「テトリスを遊べば良い」などと言われることもあるが、私にとっては地球防衛軍!!

(2025年10月31日)

|

|---|

やはりこうなってしまったね |

「マリオギャラクシー2」は、ワールド3を攻略するために、後戻りを要求されたところである。ここまで、ゲームを一直線に進めてきて、達成度を示すスターは20個ちょっとであったが、W3の砦へ進むためには28個が必要となるため、必然的に、以前のステージに戻っての稼ぎが必要となってくるのだ。

…すると、恐れていた事態が現実となった。“これまでのステージの高難易度版”として、タイムアタックを要求されるようになったのである。そもそも、「マリオギャラクシー」シリーズは、宇宙的なジャンピングアクションをテーマとし、操作の不自由さをも楽しむような作風である。よって、競技的なタイムアタックは、そういったテーマと、真っ向から反してしまうのだ。星々の間を飛んで移動するロード時間(?)との相性も最悪と言うしかない。

――そして、更に猛威を振るうのが、各種の特殊操作系ステージと組み合わさった場合である。マリオギャラクシーの初登場は、特殊操作しか無かったWiiであり、様々な操作体系のアクションが登場している。こういった物を、箸休め程度に遊ぶのならば、まあ良いだろう。しかしながら、タイムアタックとなると、どうしても精密操作が要求されるようになる。加えて、タイムアタックは、その仕様上、中間ポイントが無く、ミスした場合は最初からやり直しになる。特殊操作系ステージの嫌なところが、これでもかと強調されてしまうのだ。

さて。画像として載せたのは、「タマコロプラネットギャラクシー」の2つ目のスターである。Wiiリモコン(移植版では、スイッチ本体またはコントローラー)のモーションセンサーを使って、ゴロゴロと玉を転がしていくステージであるが、思うように操作ができず、あまり気持ち良くないステージである。というか、モーションセンサーが気持ち良すぎだったことは、PS3・Wii世代からの20年近くで、1回も無かった気がする。「アストロボット」でも、真っ先に、モーションセンサー操作をスティックに切り替えていたなあ…。そんなステージが、以前にフラグを建築していた通り(【日記:2025/10/13】)、タイムアタックとなって帰ってきてしまったのだ。

…さらに。このタイムアタックは、割と時間も際どい。私は、“マリオシリーズの主要なプレイ層”と考えられている人々と比べると、かなりゲームが上手な部類に入ると思う。しかしながら、このステージでは、2分のうち、11秒しか残らなかった。最後の、鉄球ワンワンとの落とし合いは、通常プレイならばアイドルがプールでやるような和気あいあいとした雰囲気になるが、タイムアタックでは熾烈なデスゲームと化す。最終的に、壁際ギリギリで止まって相手のみを突き落とし、急いでゴールまで進んだが、それで11秒しか残らなかったのだ。普通に失敗するか、焦りすぎてワンワンと一緒に地獄行きとなっていてもおかしくなかった。

――というわけで。今回は1ステージだけであったが、今後も、このような特殊操作系ステージは、RPGにおける「ミニゲームが最も難しい」的な感じで、大いに苦しめてくれるであろう。あれだ、FF7リバースの悪夢が再来だ。…いや、この例えは適切じゃないかな。確かに、FF7リバースは、ミニゲームも難しかった。【バ】【ト】【ル】【が】【そ】【れ】【以】【上】【に】【難】【し】【い】【だ】【け】【!】

|

|---|

これはクッパJr…ではなく、「ヨッシーアイランドDS」でのクッパの赤ちゃん時代 |

そして、3面ボスは、最近のマリオシリーズでお馴染みの、「クッパJr.」が巨大ロボットに乗って立ちふさがる。乳首が弱点という、ペルソナ5:ザ・ロイヤルの真ラスボスと同様の性質を持ち、子供の教育上、かなり危うい存在だ。まあ、ペルソナ5のほうは、金ピカのピチピチタイツ+伯方さんマントという、これ以上無いHENTAIスタイルだったが…。

ところで、クッパJr.というと、初登場はゲームキューブの『サンシャイン』なのであるが、それより前に登場していた「コクッパ7人衆」との関係性が、よく話題となる。コクッパ7人衆は、地味にファミコンの『ブラザーズ3』で初登場していたが、その後、SFCの『マリオワールド』では、様々なスタイルで戦いを挑んできて、撃破後には城までボコボコにされるシーンで話題となった。その後、サンシャインで実子のクッパJr.が登場してからも、『Newブラザーズ』シリーズでは、(初作のDS版を除いて、)ボスとして出演しており、中にはクッパJr.と同時出演している作品も存在する。

…さて、このコクッパ7人衆は、当時は本当にクッパの子供とされていたが、後に、「実の息子のような寵愛を受ける、クッパ軍団の最高幹部たち」というふうに、設定が変更された。まあ、これについては、問題ない。「クッパ様はなかなか実子に恵まれなかったが、『ワールド』から『サンシャイン』の間にクッパJr.が誕生した」と考えれば、何の矛盾も無くなるからだ。

――ちなみに、「息子同然の弟子」として育てられていたコクッパ7人衆が居たにも関わらず、後から実子であるクッパJr.が生まれてきたとなると、大体の作品で、その関係はメチャクチャに崩れる。例えば、「ドラゴンクエスト8」のククール&マルチェロ(【日記:2025/4/27】など)や、ごく最近に取り扱った「遊☆戯☆王」のマリク&リシド(【日記:2025/10/10】)などが挙げられる。ただまあ、複雑そうなコクッパ7人衆とクッパJr.の関係性は、良好そのもののようだ。どの作品でも、みんな仲良く、マリオにシメられている。

となると、むしろ心配なのは、クッパ軍団のコンプライアンスである。クッパ様は、周知の事実として、正々堂々とマリオを倒すことを重視している。なので、敵味方に関わらず、非戦闘員を戦いに巻き込むようなことを、異様に嫌っているイメージだ。「この戦いに、女など要らぬ!」とか言いそうである。ピーチ姫をさらっているくせに。

――しかしまあ、女性はともかく、子供の参戦については、特に問題なさそうだ。何故なら、当のクッパさま本人が、SFCの『ヨッシーアイランド』にて、赤ちゃん時代のマリオ&でっていうと対戦しているからだ。クッパ一族は、ナチュラル・ボーン・戦闘民族ということなのだろう。大丈夫だ、マリオと同じで、緑色のキノコか、または「ふっかつドリンク」で生き返る!

(2025年10月31日)

|

|---|

あらゆる局面に対応でき(真逆) |

「地球防衛軍4.1」は、“DLCを含めた各難易度の、番号順の通しプレイ”という、縛りに近いような方針で、HARDESTまでを攻略完了した。残すは、いよいよ最高難易度のINFERNOである。

…さて、地球防衛軍シリーズというと、高難易度ゲーとしても有名である。ただし、常時バーサーカー級に殺しに掛かってくるというわけではなく、ほとんどの作品において、難関とされるミッション以外は、割とサクサク進められる。もし、失敗してしまった場合にも、どの作品も育成要素があるため、キーとなる武器を入手できれば、戦法はガラッと変わる。アーマーでのゴリ押しをする場合にも、せいぜい数万というところで、10万以上が必要とされるミッションは無い(はず)。そして、バトル面での戦法についても、大味でワンパターンなゲーム性と見せかけて、意外と工夫しがいがある。総合して、地球防衛軍のINFERNOは、育成・戦闘の両面で、挑戦する価値のある内容になっていると言えるだろう。ちょうど、東方シリーズのLUNATICみたいな感じであり、まず1周遊んで、それで面白いと感じたならば、是非、INFERNOのクリアーまで頑張ってみてほしい。

――というわけで。初めて私が“地球防衛軍のINFERNO”をプレイしたのは、『3P』でのことであった(シリーズ自体はPS2の『2』が初)。そしてそれ以降、『4』『5』『6』と、全作品で、INFERNOを遊んできている。まあ、高難易度のDLCミッションを中心に、ちょっと…いや、かなり理不尽なところもあったりするが、それもまたシリーズの味である。そういうわけで、今回の『4.1』でも、既にHARD・HARDESTにて、十分な地獄を味わってきたが、INFERNOをやらない手は無いものだ。ちなみに、DLCの難しさについては、発売日からしばらく後に配信される都合、INFERNOを前提としたバランス調整が為されている傾向があり、使える武器やアーマーの関係上、必ずしも下位難易度よりは難しくない…かもしれない。

ところで。前述の東方でもよくある話題だが、最高難易度の攻略が熱いゲームの場合、「どのシリーズが最も難しいか」ということが比較される。私は、もっぱらレンジャー(陸戦兵)を使っているため、それでの認識ということになるが、『3P』『4』『5』『6』も、本編シナリオについては、どれも同じくらいかなあという気はする。どの作品も、アーマー4桁でクリアができた。Vitaでの『3P』の時は、初めてということで勝手が分からず、つまみ食い形式でクリアしていった(=後半で手に入れた武器を前半で使える)が、『4』『5』『6』については、どれも番号順での突破である。

…ただし、DLCを含めると、明確な格差が存在する。現在、誰もが認める最高難易度は、『6』のDLC2であり、あそこだけは、アーマー5万という頭がイカれた量が必要となった(【日記:2025/7/22】)。その次に難しいのは、『4』(4.1ではない)のレンジャーのDLCであり、ほぼ「震える魔窟」のせいである(【INFERNO日誌:第16話】)。『5』のDLCは、あまり覚えていないが、INFERNOではLv100以上のぶっ壊れ武器が入手でき、そのフル活用でアーマー9999にてクリアできたことから(【日記:2020/10/25】)、前後作ほどは難しくないのであろう。というわけで、HARD・HARDESTだと地獄を味わえる気がする。確か、当時もHARDを通しでプレイしていたが、DLC2のラスト3つ:「最後の挑戦」なんかは、NORMALどころかEASYにしなければクリアできなかった。やれ、『5』は、あっさりとプレイしすぎたから、またいつか再挑戦をしてみたいなあ。

――ちなみに。DLCとは違うが、PSP移植以降の作品に存在する『2』の「魔軍」も相当である。これは、『4』の震える魔窟と同じくらいであろう。私も、スイッチ版で少しだけプレイしたが、PS2版で最高難易度の「絶対包囲」を遥かに上回る、頭一つ抜けた高難易度である。しれっと本編中にまぎれているため、コンプリートできない時の敗北感はなかなかであるが、まあこれは、まだDLCという手法が確立されていなかったゆえと考えるべきであろう。

|

|---|

スキップみたいな速度で草 |

というわけで。『4.1』のINFERNO攻略を、本編M1から始めていく。

…さて、今回は、あらゆる意味で、楽なプレイとなる。まず、敵の環境である。HARDESTのDLCにて、金蟻・鎧蜘蛛・レッドカラー飛行ビークルといった凶悪モンスターたちと、殺すか殺されるかという死闘を繰り広げてきたため、それと比べると、本編に登場する通常種など情の有るものだ。また、武器についても、HARDESTのDLCで、INFERNO中盤クラスまでの武器を先行入手している。アーマーについても、困ったら稼ぐという方針で進めてきた結果、既に12000まで増えている。やれ、「INFERNOの適正アーマー」は、兵科と作品、そしてプレイヤースキルにも依るのだが、本編であれば、どの作品でも5000程度あれば適正難易度としてクリア可能と考えられている。5桁というのは、DLCでも過剰と言えるくらいであり、本編だとヌルゲーレベルなのだ。

――とはいえ、まあ。難易度の高い戦いは、DLCで超濃厚に楽しめるので、本編については、軽く流すくらいでいきたい。そういう時に、失敗を防止できるアーマー量は、助かるというものだ。せっかく稼いだということで、わざわざ減らす必要もあるまい。まずは、準備運動ということで、本編をサクサクと突破していきたいものである。

そんなわけで。AF100やスティングレイMFといった、先行入手した“各武器の最終形”を用いて、効率の良い戦いを展開していく。どの武器も、高難易度攻略で長く使われるためか、癖が少なく、使いやすい調整となっている。そのため、HARDやHARDESTよりも、戦いやすさという面では、むしろ難易度は下がっているとすら感じるものだ。

…ただし、敵の強さについては、この時点から中々であり、火力と速度が凄まじく、シャカシャカとした動きで大ダメージを与えてくる。ここから、ミッション番号が増えるごとに、更なる強化が為されていくだろう。原種ですらこれなのだから、もう変異種については、期待するしか無いというものだ!

(2025年10月31日)

|

|---|

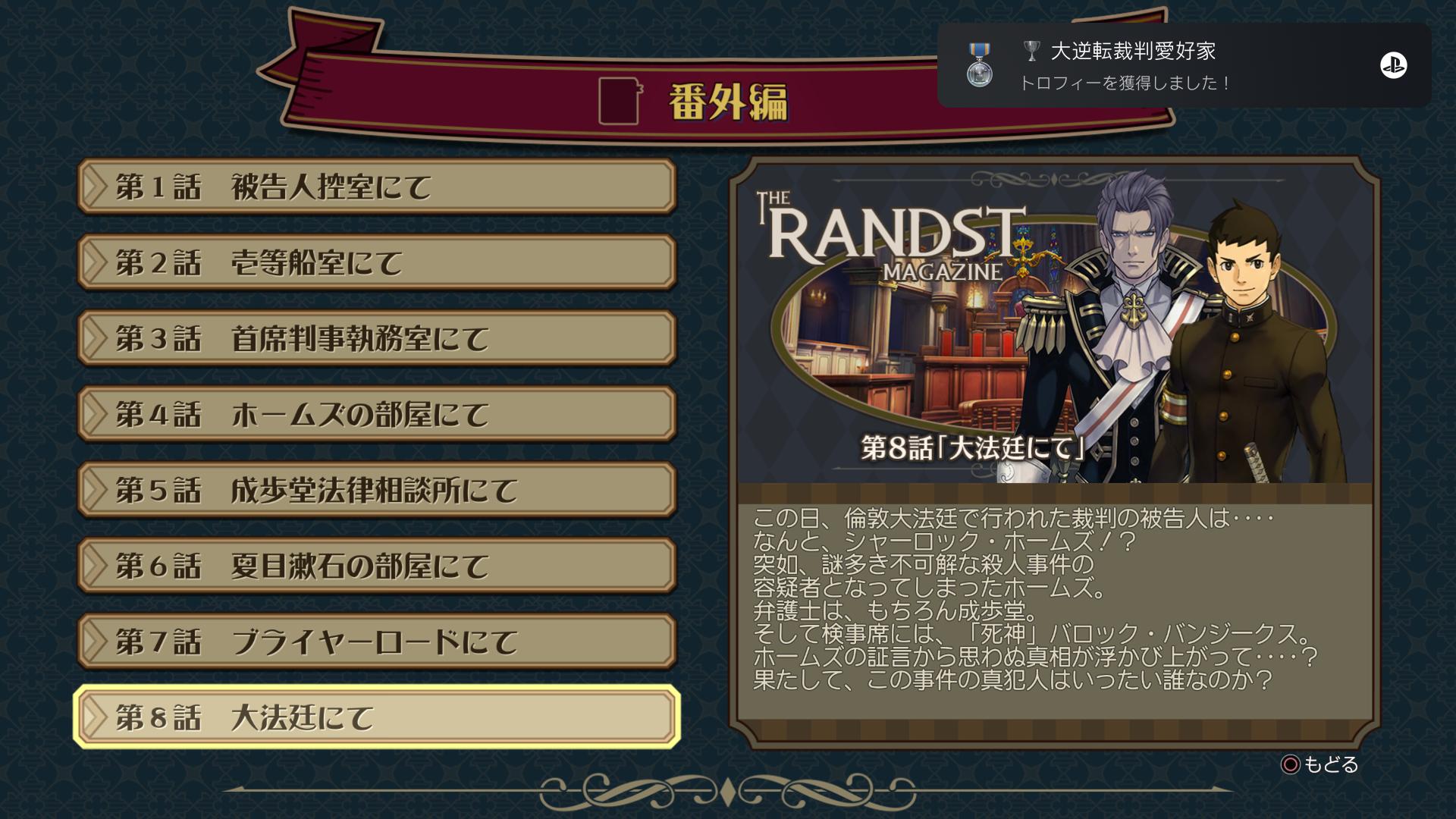

愛好家にされてしまった! |

「大逆転裁判1&2」は、『1』部分を、絶不評でクリアした。とはいえ、「『2』で評価が逆転する」という話は何度も聞いており、私としても、乗りかかった船として、最後までやるしかない。

…と、その前に、『1』のおまけコンテンツである、「ランドストマガジン」部分をプレイしておきたいと思う。3DS版では有料DLCであったが、リマスター版である『1&2』には、最初から収録されているのだ。なお、当時の価格は1号300円で、内容としては、10~15分程度のミニシナリオと、イラスト・BGM(没バージョン含む)などの設定資料集が含まれている。それが、「マガジン」を名乗るだけあって、週刊で全8回が配信された。つまり2400円なのだが、セット購入をすると、2000円になったということだ。

――なお、それとは別に、発売日から11日間だけの期間限定で、「特別号」が無料配信されていた。悪い意味で有名な、「『未完成』のものに、わざわざ

お金を払うのは、どうかと思うんだ。」は、ここでの発言である。このセリフが黒歴史扱いされたため…ではないと思うが、3DSでの再配信は無く、リマスター版にも収録されていないため、新たにプレイすることはできない。残念…。

さて。「シナリオが未完結のゲームにおける有料DLC」について、私たちは、ファイナルファンタジー13-2というゲームで、よく知っている。当時、「大逆転裁判(1)」をプレイした人も、もどかしい思いを抱えつつ、僅かな希望をいだいて、有料DLCを買っていったのかもしれない。一応、「本編ストーリーを補完するものではありません」という注意事項が付いていたらしいが、人の夢と書いて儚いというやつである(何目線の誰)。

――ちなみに、発売時期上の前後作にあたる「逆転裁判5」と「6」でも、有料DLCが配信されていた。ただ、そちらは、メインシナリオと同等の量・質を誇るエピソードが配信されていたうえ、その値段も800円と、“ソフト本体の5話収録”と比較しても、妥当と言える価格設定になっている。しかも、早期購入特典ということか、『5』は半額、『6』は無料で配信されていた時期があった。これらに比べると、“全て合わせても、本編1コ話の半分にも満たない「ランドストマガジン」”が2000円というのは、いかにも割高だ。しかも、本編が、事実上の前後編と言える未完成品であり、その内容もあのザマと来たら、こんな小ネタ集なんて作っている場合ではない。やれ、スタッフ的には、DLCという形式で作品への熱を維持したかったのかもしれないが、むしろ非難の声が収まらないという結果になったのではないだろうか…。

|

|---|

シナリオ以外は凄くいいんですよ… |

そんな状況なのだが、リマスター版の「大逆転裁判1&2」では、全8冊のランドストマガジンが、再構成されたうえで、「特別付録」という名称で収録されている。順に、紹介してみよう。

●勲章

いわゆる「トロフィー」であり、30種類が存在する。私の現在のゲーム進行度はちょうど半分であり、この「勲章」についてもまだまだであるが、『2』クリア時の残り個数次第では、コンプリートを目指してみたい。

●画廊

・設定画:「ランドストマガジン」でも配信された、コメント付き設定画を見られる。3DSは、当時としても低画素数なハードであったため、高性能ハードへの移植で、純粋にパワーアップしたと言えるだろう。バンジークスのマントについて、“3DSの性能では難しい”という趣旨の部分が、「原作のハード」とぼかされていたのには、移植版における調整を感じた。なお、リマスター版での新規イラストとして、『1』&『2』のクリア特典が、1枚ずつ用意されているようだ(それぞれのクリアが解禁条件)。

・動画:映像コンテンツが見られる。内容は、よくあるトレイラー映像ではなく、恐らく、イベント等で放映された、ゲーム画面風の特別シナリオであると思われる。すべて見ると、約1時間と、かなりのボリュームがあった。「成歩堂龍ノ介の罪深き七日間」は、視聴者を陪審員に例えて、投票を促すものであり、恐らく、Twitter(現:X)での発売カウントダウン企画的な感じだったのであろう。

●音楽室

・楽曲:全曲サウンドトラック…ではなく、選出された楽曲が、作曲者のコメント付きで聞ける。しかし、歯抜け収録の代わりに、各楽曲のボツ版を聞くことができ、“どのようにゲームの世界観が詰められていったか”について、思いを馳せられる。また、効果音や、キャラクターの名ゼリフ(と思われる物)を録りおろししたものも入っている。

・音声:こちらもキャラクターボイスを、ゲーム内の3Dモデルのアニメーションと共に再生できる。バンジークスの声は、いつ聞いても、「海馬くん…大好きだ…」(言ってない)である。

●更衣室

『2』の有料DLCであった、“龍ノ介・寿沙都ちゃん・ホームズの着せ替え衣装”のON/OFFを変更できる。

●番外編

“おまけコンテンツのメイン”と言えるミニシナリオであり、全8話が収録されている。プレイ時間は、それぞれ10~15分程度で、パラレルやIFなどではなく、原作の世界観でのエピソードとなる。何故か教養的な内容が多い。本編シナリオの補完ではないと注意書きが有った通り、『2』への伏線となるであろう部分については、全く掘り下げられていない。ただし、路地に置かれていた歪んだ自転車の持ち主が分かったり、バンジークスの正面の立ち絵(3Dモデルだが…)が見れたりと、ボツまたは未収録要素の一部が復活しているところもある。全て見ると、だいたい1時間半というところだ。決してつまらない内容ではないが、2000円かつ2ヶ月掛けるだけの価値があるかというと…うーん、という感じだ。

●クレジット

ここだけ諦めて横文字になっている。リマスター版である『1&2』の制作に関わった人々のスタッフロールである。ゲーム内の名シーンが写真という形式で流れてくるが、何故か、主要4人がうさぎのぬいぐるみになっている。税金対策(謎)とか、そんな感じだろうか…。

とまあ、こんな感じで。ゲームのプレイ時間という観点から考えると、合計3時間程度であった。これで2000円というのは、やはり、価格に見合っているとは言い難い。当時は『大逆転裁判2』の存在も明かされておらず、“少しでも消化不良のシナリオを何とかしてほしい”と買った人は、かなりガッカリしたであろう。

…いっぽうで、これらのおまけコンテンツは、リマスター版には最初から収録されており、追加料金なしで遊べる。ゲーム制作を伺い知れる設定資料や、小ネタとして面白い番外編などは、見て損をするものではない。『2』も存在するということで、シナリオの消化不良感も、一応は問題なくなった。よって、現環境からならば、ランドストマガジン周りについては、特に問題とは言えなくなったように思う。あれだな、後の時代からFF13-2をやった人も、多分こういう気持ちなんだろうなと思う。

――そういうわけで。おまけコンテンツも読み終えたということで、次からいよいよ「大逆転裁判2」のパートに入っていこうと思う。頼むぞ~、これで『2』までつまらなかったら、本当にただのクソゲーをやっただけになってしまう!

(2025年10月31日)

|

|---|

DDR(ダンスダンスレボリューションではない) |

最近、私は、弊社の破棄パソコンから、メモリを抜き取り始めたのだ。

――さて、まず言っておくが、その理由は、売るためではない。そもそも、“会社の物品を、私的に売却する目的で詐取する”というのは、例え捨てられる物であったとしても、一線を超えていると考える。というか、そもそも古すぎて売れないだろう。メモリの世代は、DDRという懐かしい略語で表されるのだが、調べてみると、私が今やりとりしている端末のメモリは、DDR3と言って、2010年代に使われたものであり、容量としては1GB~4GBというところだ。現代のPCは、DDR4か5を積んでいるのが普通であり、世代が違うと互換性は無いため、もはやDDR3のメモリには、全く需要は無い。一応、ネットのフリマアプリだと、送料分の値段くらいは付くようだ。もちろん、職場から盗むように物をコソコソ持ち帰って、そんなものでは、全く割に合わない。そもそも、お金なんていらないし…(暴言)。

では、なぜ私が、破棄PCからメモリを抜き取り始めたのかというと、それは、別のレストアPCに増設して、少しでも速度を上げるためだ。

…まず、メモリ(RAM)は、一般的なコンピューターの全てに搭載されている部品であり、「CPU」と「ストレージ」(HDD・SSDなど)の橋渡しをする装置である。基本的な方向性として、「処理は高速だが、記憶容量が少なく、かつ、電源を切るとデーターが消えてしまう」という性質を持つ。よって、機械の動作は、「①まずストレージからメモリにデーターを読み込み」「②メモリとCPUの間で処理を行い」「③再びメモリからストレージに保存」という順番に行われる。ちなみに、この「メモリ」という装置は、人体に同じ機能を果たす物品が無いため、何をしているのか、あまりピンと来ない。一般に「机の広さ」などと例えられることもあるが、それも完全にメモリの機能を解説したとは言い難い。さらに、「揮発性」「不揮発性」という文字通り煙に巻くかのような用語が使われたり、「ストレージ」という言葉が一般的で無かった頃は、それと混同されることも多かった。

――というわけで。我々にとって身近なゲーム機で説明をしてみよう。例えば、PS3は、メモリが256MBであった。このメモリに乗っているデーターを使い切ると、またディスクから読み取るために、ロード時間が必要となる。よって、PS3世代では、グラフィックこそ綺麗であるものの、マップが狭く、かつ、長いロードを要するような作品が多かった。それが、PS4になると、メモリ8GBと、実に32倍にパワーアップした。よって、一度に大量のデーターをメモリに置けるようになり、「モンスターハンターワールド」のような、“最初のロードこそ長いものの、いったん読み込めば、広々としたマップで遊べる”という作品が増えた。「オープンワールド」というゲームデザインが流行ったのも、この頃である。いっぽうで、PS4世代は、ストレージメディアがHDDであったため、「最初のロードがやたらと長い」という部分は解決できていなかった。そこが解決されるのは、ストレージがSSDとなったPS5世代のことである。やれ、プレイステーションの次世代機というと、グラフィックの向上ばかりが注目されるが、それ以外の部分も、当然のごとく進歩しているのだ。

さて。弊社に話を戻すと、私は、「7月の端末交換で不要となったWin8.1の旧PCを整備して、別の現場に送り出す」という仕事を行っている。だが、そもそも10年近く使われたパソということで、端末自体に当たり外れがあること、そして、新たにウイルスソフト(ウイルス対策ソフト)をインストールしており、それがトドメとなって、使用不能というレベルで動作が遅くなるパソが頻発している(【日記:2025/9/25】)。手間暇かけて送り出したPCが、業務を遅延させ、人々にストレスを与え、そして不良品として突き返されてくるというのは、私の自己肯定感に、なかなかの悪影響を与えているものだ。

…というわけで、その遅さを、少しでも改善するために、私は、破棄PCからメモリを抜き取って、レストアPCに増設をし始めたのだ。対象は、SSDではなく、HDDを搭載しているパソコンである。前の日記でも書いた、“ウイルスソフトによって、常時ディスク使用率が100%に達する”という低速バグが発生しているPCは、全例がHDDであるからだ。

――もっとも。既に現場において、野生のPCオタクがメモリを増設したが、遅さは改善しなかった…という報告もある。悪いのは、くたびれたHDDであって、メモリはあまり関係ないようだ。ただまあ、スロット(メモリの挿入口)は余っており、容量が多くて無駄になるものではない。少しでも処理速度が上がるなら、試してみる価値はある。そういうわけで、私は、捨てる前のPCからメモリを抜き取り、まだ使う中古PCへ差していくことにしたのだ。

|

|---|

この「ウイルスコスプレの女の子(仮)」を、レギュラーキャラとして定着させたい |

というところなのだが。実は、このメモリ抜き取りには、もう一つ理由がある。どうも最近の弊社では、破棄端末の不正な流用が横行しており、それを阻止するためである。

…というのも。そもそも、Windows8.1という、既にサポートが終了して久しいOSを、その場しのぎで現場に送り出している理由は、それより更に古い端末が実際の業務で使われているからだ。最近知ったのだが、Windowsは、内部的に、7と8の間で大きな違いがあるらしく、そこを境として、動かないソフトやデバイスが多くなる。弊社のウイルスソフトもまさにそれであり、その他にもプリンターで印刷ができないなど、業務に多くの問題が生じる。

――そういうわけで、それらの「非常に古い端末」を、「ちょっとだけ新しいWin8.1に置き換える」というのが、私の業務の目的である。“そんなせこいことをせず、3万円くらいで買えるWin11搭載のミニPCを買ったほうが良いんじゃあ…”と思われた方、ごもっともである。下手なウイルスソフトなんて入れなくても、Win11なら、公式ウイルスのWindows Defenderが使えるし…。

というわけで。「破棄される端末」は、Windows7以下であり、単純に老朽化しているだけでなく、そもそもの性能が悪いため、さすがにもう捨てられて当然という感じである。よって、私も、Win8.1端末との交代が完了した後は、もしもの時に備えて2週間ほどサーバールーム(倉庫)に置いたあと、異常報告なければ、物品管理部に廃棄を依頼していた。

…ところがどっこい。ある日、とある部門から、「パソコンにLANケーブルを繋いだが、ネットワークに繋がらない!」というトラブル報告が来た。いつもならば、「ケーブルの接触不良」や、「上流に位置するHUBの不具合」などを疑うところである。だが、識別のために端末番号を聞いてみると、どこかで聞いたことのある数字が出てきた。それもそのはず、まさに私が引き取り、そして破棄を依頼した端末だったからだ。捨てたはずのPCが、何故、再び現場に出ているのか。調べてみると、処分を依頼された物品管理部が、勝手に他部門へと横流ししていたというオチであることが分かったのだ。

――さて、これは、言うまでもなく、セキュリティ的に問題がある。例え社内限定であっても、ネットワークに繋がるパソコンには、一定の情報保全対策が必要であり、だからこそ、私が莫大な手間を掛けて、Windows8.1端末に交換するという処置をしている。そんな廃棄すべき端末を勝手に流用する、しかも部門内で個人的に使うとかではなく、他部門へ業務として渡している。恐ろしいまでの情報リテラシーの低さである。私は爆笑したが、職場全体で行っている情報保全への努力をまるごと揺るがす所業であり、人によっては、ものすごい剣幕で怒鳴りにいったりするかもしれない。どうやら軽く流されたようだが、本来ならば、軽く電話口でたしなめるくらいでは終わらない大事件なのである。「近所のクソガキが拾った」とかじゃなくて、社内の部門が、無許可で情報機器を流用してるんだぞ。「もったいないと思った」では済まされない。

ちなみに。“その端末が、社内LANケーブルを繋いでも、ネットワークにログインできない”のは、当然のことだ。なぜなら、部門に対応する正しいIPアドレスが付与されていないからである。それで今回、不幸中の幸いとして、このような不正流用に即座に気付けたわけなのだが、もし、その対策が無かったり、またはA部門で破棄したPCがA部門で直接流用されていたとしたら、私の全く知らないところで、闇の通信が為されているところであった。なんとまあ、恐ろしいことである。PCが欲しいのならば、普通にSE部門に依頼してくれれば、私は何台でも喜んで用意するのだが…。

かくして。私は、破棄端末からメモリを抜き取ることで、そのPCが動かないようにしていったのである。

――さて。もちろんこれだけだと、メモリをセットされてしまえば、また起動をしてしまう。だが、そういう知識がある人は、さすがに破棄対象となるような古い端末を使うことはないだろう…と信じたい。もっと徹底的にやるなら、管理者モードで入って、IPを「3.3.0.4」とかの変な値にして、絶対に繋がらなくするとか、思い切ってマザーボードを粉々にしてしまうとか、そういうことも考えられる。だが、さすがにそこまでやらなくとも…いや、したほうが良いのかもしれないなあ。これまでの記事からも分かるように、弊社は、悪い意味で、何が起こるか分からないものだ。

(2025年10月31日)

|

|---|

酷暑の時期は避けたけど、1ヶ月くらいで使い切らなきゃ… |

ふるさと納税で届いたじゃがいも20kg(【日記:2025/9/15】)を前に、ポテト祭りが始まっている。ジャガイモは、主食として用いられることもあるくらいの、基本的な食材であるため、使い方は様々であるが、最も芋が輝くのは、やはり「ポテトサラダ」であろう。その調理を繰り返すうちに、芋を煮る時間は、13分が最も良いという見識を得た。10分でも、15分でも無い。13分である。

まず、料理をする人は知っていると思うが、ポテトサラダというのは、作るのに手間が掛かり、かつ、お得感の少ない料理である。まず、皮を剥くのが面倒だ。ジャガイモの芽には毒があり、かつ、“土が付いていたほうが保存に良い”という理由から、皮は必ず綺麗に剥く必要がある。その際は、ピーラーを使うのだが、素手ならば、手が汚れるうえに、勢い余って手まで切ってしまうことが少なくない。だが手袋は手袋で、滑って落としやすくなるうえに、結局のところ、手袋を切ってしまって手が粉っぽくなる。使い捨て手袋は、どちらかと言うと、手の怪我を避けるための使用なのだ。そして、皮が、大量の生ゴミとして発生する。

…かくして、皮を剥くだけでも厄介なのだが、まだまだポテトサラダは遠いのだ。芋を潰せるように、電子レンジで温めるか、または、熱湯で湯煎をする必要がある。これがまためんどくさく、どちらの場合も10分程度と、かなりの時間を掛ける必要がある。そして、温め加減は、長すぎても短すぎても駄目であり、短すぎると潰せないし、長すぎるとドロドロになって、芋的な何かと化してしまう。味付けも面倒であり、マヨネーズベースが妥当なのだが、経験上、かなり強めに味付けをしないと、ポテトサラダっぽくならない。だが、味付けのやり直しは効かないため、何度も味見をしながら調整する必要がある。そして、ここまで苦労して出来上がる量が、非常に少ない。皮を剥いて潰すので、見た目上の体積が、かなり減ってしまうのだ。1個や2個ではオモチャみたいな量にしかならず、思ったよりも多めの個数を投じなければ、まともな分量になってくれない。

――やれ、少し前に、「母親ならポテトサラダくらい作ったらどうだ」というセリフが流行った(【日記:2024/5/30】)。まあ所詮はネット上で発祥した言葉であり、真偽は不明であるが、それは置いておくとして、もしこんなことを発言したら、一発で料理エアプがバレてしまう。もちろん、私のレギュラー料理としても定着しておらず、作るのは、よほど芋を早く使い切りたい時だけだ…。

というわけで。今は、そのズバリ、「芋を早く使い切りたい時」であるため、私は、2日に一度というハイペースで、ポテトサラダを作っている。麦やパスタの代わり・主食枠としての採用であり、8~10個を一気に使っている。だが、これですら、3食分にしかならず、一度に2日分の作り置きは出来ていない。増やそうとしても、調理器具の都合もあるし、皮を剥くだけで10分は掛かっており、これ以上の大量調理は負担が大きいというものだ。

…そして。私は、芋を柔らかくするために、湯煎を使っているのだが、これまた難易度が高く、電子レンジと違ってやり直しが効かない(短め湯煎+電子レンジ、という手はあるが…)。しかも、茹ですぎると、お湯と合体して、ポテトサラダの食感がなくなり、スープ的な何かと化してしまう。よって、ギリギリ形が残るくらいが最適だ。あれだ、少年漫画でよくある、「敵に勝利する必要はあるが、殺してはいけない」という、マッスルスパーク的な境地を目指さなければならないのだ。

――かくして、私が辿り着いたのだが、「13分」という領域だ。沸騰してからの計測であり、実際に試してみると、10分だと短いのだが、15分だと長すぎだったのだ。なので、13分が、私にとって丁度よいのである。あと、当サイト的には、15は縁起の悪い数字ということもあるな…。

|

|---|

食器洗い機って、あまり良い印象が無いんだけど、1回くらい試してみたいな |

という感じなのだが。この記事の取り留めのなさからも分かるように、今日も仕事で忙しい中、ポテトサラダで失敗をしてしまった。しかも2つも。

…まず、第1の失敗は、茹ですぎたことである。13分という時間は良かったと思うのだが、蓋をしてしまった。そのため、火が通り過ぎて、芋が存在を失い、液状化現象を起こしてしまったのだ。しかも、鍋の様子を見ていなかったため、吹きこぼれを起こし、調理器具を汚してしまうというおまけつきである。“茹ですぎた芋”…早すぎた埋葬にちょっと似ているので、こちらも禁止にすべきである。

――更に、第2の失敗として、大量に余ったパスタソースを使うために(【日記:2025/8/10】)、マヨネーズと方向性が似ているであろうカルボナーラソースで味付けしてみたのだが、それでますます状態変化が進行し、個体と液体の狭間に在る、謎料理が完成してしまった。もちろん、腐っていない食材に、塩ベースの味付けをして、火を通すという最低限の要素は守っているため、食べられないほど酷いということはないのだが、食感がまるで無く、満足度はかなり低い。これを、明日の朝と、そしておべんとうとしても食べなければならないというのは、頭が痛くなる。

そして、そんな夕食を食べたあとは、大量の洗い物が残されてしまった。鍋と、付け合わせを炒めたフライパン、そしてお弁当箱や水筒も含めて、40分近くが掛かり、平日の作業としてはかなりの手間である。しかも、大量の作り置きが出来ていないため、明日の夕には、また料理をしなければならない。生ゴミの山も、ウンザリするというものだ…。

――やれ。最近では、ただでさえ残業が増えて、時間的にも精神的にも疲弊している。そんな中、ポテトサラダは、更に私の生活を圧迫するに至っている。やはり、レギュラー料理として定着しなかったものには、それだけの理由があったのだ。かと言って、ポテサラをやめれば、明らかにジャガイモを使い切ることはできない。残念ながら、戦う前から負けている。今年は、ふるさと納税で頼んでしまったから仕方ないとして、来年は、さすがに一気に20kgというのはやめておくことにしよう…。

(2025年10月31日)

|

|---|

こいついつも疲れてんな |

今日から、職場に9800円で買ったサブのノートPC(【日記:2025/8/29】)を持っていって、昼休み中にFF日誌を書いてみることにしました。理由は、家に帰って日記の毎日更新を終わらせると、それだけで疲れ果ててしまい、FFプレイ日誌を書く余裕がありません。何とか別枠で時間を用意しないと、どこまででも更新が遅れてしまうと思ったからです。

…実際、現在連載中のFF8は、DISC1の半分も進んでいないのに、既に連載開始から4ヶ月が経過しています。やれ、FFシリーズだけでも、やりたい作品は山程あるのに、1作にここまで掛けているわけにはいきません。理想としては、1年に1本くらいのペースで、テンポ良く進めていきたいです。

――うむ、1日あたり、使える時間は20分前後ですが、少しずつでも手を加えていくことが、意欲の維持にも良いと思っています。実際、本日は、期間限定で貰える「バトル計」の部分を書いていて、その細かい仕様が気になってしまい、家に帰ってから検証をしたりしていました。そんなことをしているから更新が遅くなるのだ…。

それはそうと、今日は、職場の残業と、その他もろもろが組み合わさって、疲れ果ててしまったので、更新をお休みさせていただきます。

ではでは、また明日お会いしましょう…。

(2025年10月31日)

|

|---|

さすがにこれは草 |

本日、「ディシディア:デュエルム」なる、FFシリーズの新作スマホゲーが発表された。テーマは、まさかの「現世界転生」である。

…さて、「ディシディア」シリーズは、PSPでスタートした、FFシリーズのお祭りゲームである。ただし、ジャンルは様々であり、PSPの2作は、“3Dの対戦格闘”といった感じであったが、その後にアーケードのチームバトルになったり、コマンド入力型のソーシャルゲームになったりと、色々だ。ディシディア「シリーズ」と呼べるほどに共通感があるとは思えない。

――ちなみに、似たようなお祭りソシャゲであり、私も混同していたが、ドットベースなのが「レコードキーパー」、3頭身の3Dキャラなのが「ディシディア:オペラオムニア」である。やれ、すぐ終わると言われるスクエニソシャゲであるが、オペラオムニアは7年を全うし、そしてレコードキーパーは10年を超えて今も続いていることから、それなりのファン層を獲得しているのであろう。

そんな中、本日、新作の「ディシディア:デュエルム」が発表された。テーマは、前述の通り「現世界転生」であり、FFキャラクターたちが、現代の東京に降誕する。なるほど確かに、彼らから見れば、この世界の機械技術も、十分にファンタジーであると言えよう。

…だが、それだけならまだしも、なんとFFキャラたちが、現代の若者のような服装に着替えている。それが、最初に載せた画像なのだが…何と言うか、まあ、キツいデザインだ。FF8のリノアや、そりゃつれぇでしょの人(15のプロンプト)なんかは、元のイメージとほぼ変わらないが、それ以外のキャラは、ほぼ例外なく、滑り倒している。ちなみに、下段左から2番目の美少女は、FF5のクルルのようだ。私はロ(検閲削除)なので、クルルちゃんのかわいい衣装が増えるのは大歓迎である。さらに言うと、一番左下の美少女(?)は、FF14のガイアというキャラのようだ。14は知らないが、多分、もっと輝けと囁かれているタイプのキャラなのだろう…。

――さて。私については、これまで、FF以外の、例えば「BLEACH」などにおいても、「厨二病と馬鹿にされるくらいが、いちばん親しみやすい」と論じてきた。それは確かなのだが、では、「ディシディア:デュエルム」の私服キャラたちがどうかというと…かなり微妙なところである。こういうセンスは、馬鹿と天才の紙一重みたいなところがあって、今回のデザインは、非常に危険な領域と言えるだろう。

ところで。【YouTube映像】を見てみると、攻めすぎた私服のほかに、いつものFFキャラの衣装も存在することが分かる。お馴染みのカラーリングで、非常にしっくりくるというものだ。

――だがまあ、第1のキービジュアルとして、ギャグみたいな服を出してきたのは、むしろ良かったと思うのだ。何故なら、“いつものFFキャラ”が出るだけでは、固定ファン以外は、「そう…(無関心)」で終わりであるからだ。むしろ、笑い飛ばされるくらいのほうが、広告効果が存在するというものだ。まあ、ちょっと今回は我々に脅威を与えすぎているが、それもまた、ファッションである。むしろ、ここまで来ると逆に、リノアや、そりゃつれぇでしょの人は、なんでそんなにヒヨった服を選んじゃったんだ?

という感じである。こういう時は、大胆にイメージを変えていかなきゃ、意味が無いでしょ!

|

|---|

草 |

ちなみに。私個人に関しては、今回のディシディアをプレイするつもりはないものだ。というか、FFに限らず、基本無料のゲームは、全く遊ぶつもりが無い。何故かと言うと、かつて「アイドルマスターシンデレラガールズ:スターライトステージ」を、6年半もプレイしたからである(【日記:2024/2/10】など)。あれで私は、一生分の基本無料ゲーを遊び、十分に満足した。なので、ジャンルに関わらず、「基本無料」は、もうやらないのだ。

…ただまあ、私は今も、ゲームの中では、ファイナルファンタジーが一番好きであり、「FF」の付く作品は、推していきたいと思っている。色々な入口があったほうが、多くのファンを獲得できる作品となるのだ。もちろん、私としては、“本編”と言えるRPG作品に親しんでほしい。だが、それにこだわりすぎず、様々な作品を応援していくべきと思っているのだ。

――そして、私の個人的な用途として、サイト作成に使える素材が増えるという利点も存在する。私は、やり込みプレイ日誌において、2017年ごろから、各話のタイトルを画像化している。その際、新しめの作品は、ゲーム画像をそのまま使用できるが、逆に、ドット時代など、キャプチャをそのまま持ち込むのはキツい作品も多い。そういう時に使えるのが、関連作品の絵である。「イメージイラスト」的に用いるのに、あれほど良い物は無い…。なので、FFソシャゲには、がんがん活躍してほしい。なんなら、今回の私服キャラみたいな、ネタ的な画像でも構わないというものだ。

そういうわけで。「FFキャラの現世界転生」という衝撃的テーマで、「ディシディア:デュエルム」というゲームが、本日デビューを果たした。彼らの東京旅行は、果たしてどのような展開になるのだろうか。「やり込みinFF」は、全てのファイナルファンタジーを応援しています! いや、本当です。

(2025年10月31日)

|

|---|

3Dランドの「大企業~!」の掛け声は、今回は無いようだ |

スイッチ版「スーパーマリオギャラクシー2」は、ワールド3に入った。このあと、『ギャラクシー1』も、おさらい程度にプレイするつもりなので、2作セットの作品として、かなりボリュームは多くなる。そういうわけで、ストーリー部分に属するステージについては、サクサクと進めていこう!

■クラウドガーデンギャラクシー

再び、雲マリオを使って進んでいくステージである。妙にチャレンジングな配置にコインが置かれていたので、まさかと思ったが、やはり身代金要求型チコが存在した(※チコとは、スターが少しぷくっとしたようなキャラのこと。各種冒険の手助けをしてくれる際に、コストとしてコイン等を要求する場合がある)。

そういうわけで、チコにコイン30枚を支払うと、代わりに毒沼のマップへと連れて行ってくれた。不安定な足場を雲アイテムで補強しつつ、5つのシルバースターを集めて1個のスターに変えるというチョコボールをやる必要がある。ちなみに、私が子供の頃は、チョコボールは60円だった記憶があるが、今は100円を軽く超えているらしい。もうお菓子は買わないから分からん…。

そうして、謎に「わ」の配置で並んでいる雲の上で、銀のエンゼル集めを行っていく。ここでは、難易度上昇の仕掛けとして、1個取るごとに、マネックが登場する。マネックは、マリオの影のようなモンスターであり、マリオが進んできたルートをトレースするように追跡をしてくる。敵を倒すことはできないため、対策としては、止まらずに、かつ、同じルートを通らないよう工夫をしなければならない。3DSの『3Dランド』で苦しめられた敵だが、初出はこの『ギャラクシー2』だったのだ。

だが、隠しルートとはいえ、所詮はW3である。ある程度は慎重に進めることで、初見クリアーに成功した。毒沼という恐ろしい構成に、ちょっとだけ『サンシャイン』を思い出したが、難易度的には大したことは無かったのだ。なお、最も緊張したのは、5つのシルバースターを集めたのち、スターが出現した最初の足場に戻る場面である。

■ホワイトスノーギャラクシー

「溶岩池のクッパ雪像」という二律背反なクエスト名が示されていたが、開幕から少し進んだマップであちこち壊しまくっていると、土管を発見し、その中でのボーリング(ピンボール?

もぐらたたき?)風のミニゲームをクリアするとスターを入手して終わりとなった。隠しのほうが楽なパターン多くないか?

|

|---|

でっていう「どうだ明るくなつたろう」 |

■タマコロプラネットギャラクシー

マップ画面において、星にミサイルが大量に装備されているような物騒なグラフィックであったが、どうやら画材がテーマのようであり、刺さっていたのは筆であった。それはそれで謎モチーフである。

それはそうと、内容としては、“モーションセンサーを用いて、ゴロゴロとボールを転がしていく”という、この手のゲームで定番のステージだ。率直に言って、あまり好きな操作体系ではないのだが、まあ箸休め程度に軽く遊ぶくらいなら良いだろう…。これ、タイムアタックとか無いよね?

■ゴーストコンベアギャラクシー

定番のお化け屋敷ステージである。

まず、BGMは、懐かしの「スーパーマリオワールド(SFC)」のお化け屋敷のアレンジだ。「ニートがいっっぱ~い~~。ニコニコ動~画~♪」と、お馴染みのフレーズ(?)を、おどろおどろしく演奏してくれる。でっていうの再登場といい、今作は、SFCの『ワールド』を意識しているのかもしれない。

さて。前半部は、左右に流れる足場を移動していく。この足場は、端っこまで行くと吸い込まれて消え、しばらくすると反対側から出てくる。「ゴーストコンベア」というだけあって、ベルトコンベア的なイメージなのかもしれないが、どこでもドアですぐ近くを指定したような感じと言ったほうが分かりやすいであろう。何にせよ、プレイ感覚としては、かなり独特である。いつも思うが、よくもまあ、これだけ色々なアイデアを出せるものだ。

そして。後半部は、新登場の金色フルーツが登場し、これをヨッシーが食べることで、あかりヨッシーに変化する。あかりヨッシーは、3D空間において、見えない足場を照らしてくれるのだが、どうもこれ、目に見えていないというだけでなく、そもそも照らさないと存在しない足場ということらしく、でっていう無しで進めようとしたり、あまりチンタラ進んでいたりすると、普通に落下死する。Pスイッチの別バージョン…的な感じで、これもどうせ高難易度ステージで苦しめてくれるんだろうなあ。

第3ワールドは、砦へと進むのにスターが28個必要であり、現在は20個を超えた程度ということで、少し後戻りが必要なようだ。続きは、また明日!

(2025年10月31日)

|

|---|

DL6号案件でないことは良かった |

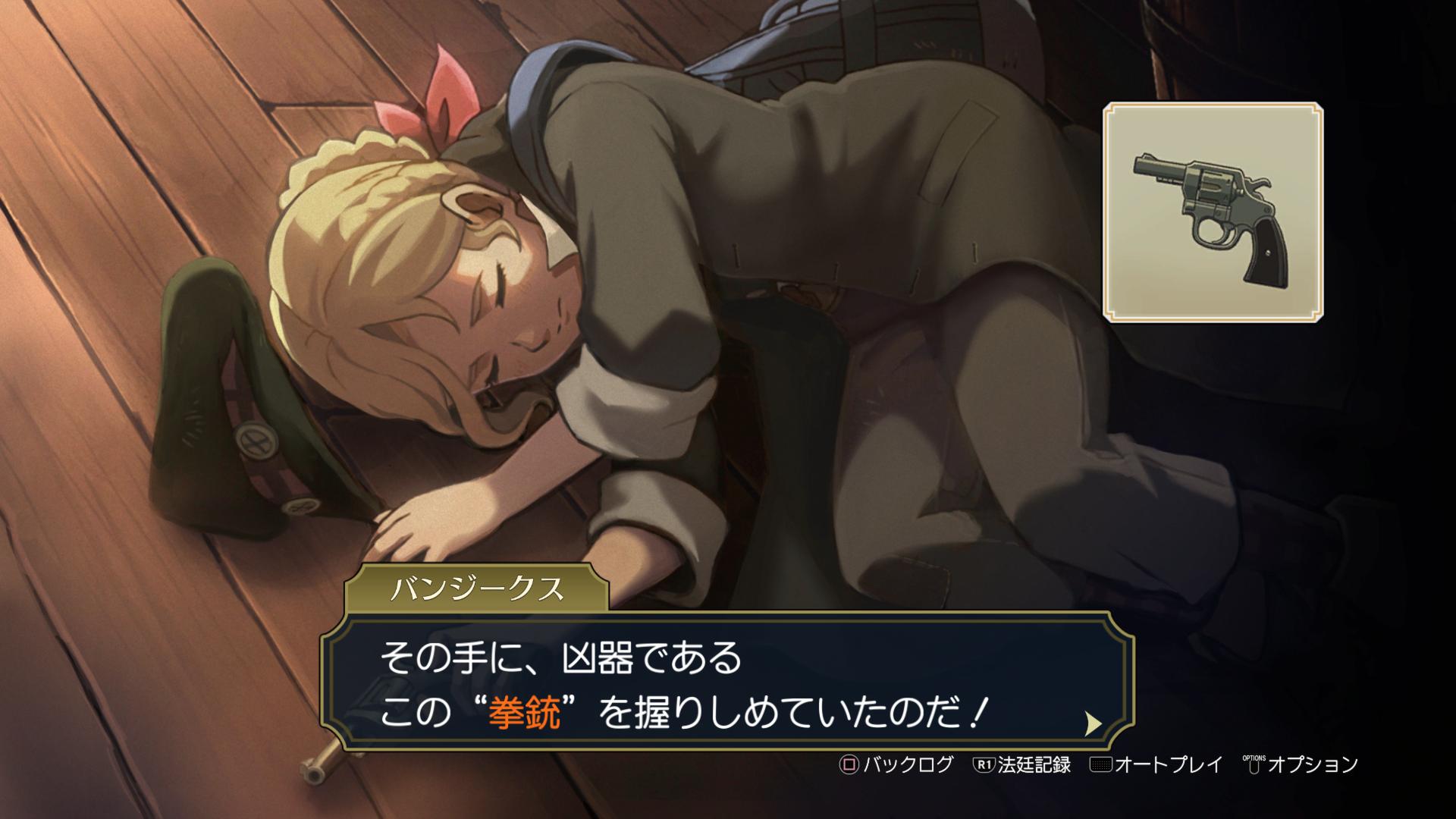

■大逆転裁判1-5「語られない物語の冒險」について

□事件の大まかな流れ

深夜1時ごろ、以下の3つの事件が、当事者を変えながら、連続で発生した。

なお、時代設定の都合上、線状痕・指紋・硝煙反応・現代レベルの血液検査などは使用できない。

①「質屋の店主」と「スリの少女」の事件

スリの少女が、とある事実(ホームズの原稿)のことを調べるために、夜の質屋に忍び込む。

その際、質屋の店主と出くわしたため、その場にあった「質屋の拳銃」を奪って脅し、奥の倉庫へ案内させた。

②「強盗3人組」の事件

全く別件として、強盗3人組(主犯の通信士+チンピラ2名)が、機密情報が入った「オルゴールの奪取」を目的とし、質屋に侵入する。

質屋の店主は、スリの少女を倉庫に残し、「質屋の拳銃」を持って店に出て、強盗たちともみ合いになる。

店主は、銃を射撃し、それが通信士の腕に当たる。

店主は、倉庫側に逃げていったが、通信士が「通信士の拳銃」を使って、逃げ込んだ店主を後ろから射殺する。

中に隠れていた少女は、更なる襲撃を恐れ、店主の死体から銃を取り、鍵を閉めて倉庫に立てこもるが、やがて店主が死んだことが恐ろしくなり、気を失う。

③龍ノ介たちの到着

直後に、スリの少女を探して、龍ノ介たち(龍ノ介、寿沙都、ホームズ)が到着する。

それに驚いたチンピラ2名が、「チンピラの拳銃」でホームズに射撃し、命中する。

龍ノ介は逃げたチンピラを追うが、取り逃がしてしまう。

(※ここで寿沙都が問題の行動を行う)

その後、龍ノ介が戻り、「のぞき窓」から倉庫の中を見ると、「店主の死体と、銃を持って倒れたスリの少女」という、密室殺人の現場を発見する。

※「機密情報が入ったオルゴール」について

2枚組でのみ再生できる、特殊なオルゴールに記録されている。

第3話の真犯人でもある「悪の資産家」と、今回の犯人である「通信士」が結託し、情報を盗み出した。

オルゴールは、この質屋に預けられており、名前を書かなくとも交換できる特性で、取引場として使われていた。

しかし、資産家が3話の事件の後に死んでしまった(本当は通信士が殺した)ため、所有権がうやむやとなってしまった。

通信士がチンピラを雇って強盗に入ったのは、このオルゴールと2枚の円盤を奪取するためである。

また、警察は、このオルゴールを、事件自体を公にせず回収することを狙っている。

|

|---|

右下のランプだろ…常識的に考えて |

□それっておかしくないかな?

リスト①:事件現場編

・事件の夜、主犯である通信士が目撃されていないのはおかしい。本来なら、チンピラ2名と同時に、龍ノ介たちと遭遇しているはず。

「人を撃って怖くなった通信士が逃げる」→「チンピラたちが呆気に取られる」→「そこに龍ノ介たちが到着」としか思えないが、どれだけポカーンとしていたのだろうか。

なお、チンピラたちが通信士のことを証言しなかったのは、口止めされていたからであり、不自然ではない。

・通信士は、「店主に撃たれて、反射的に撃ち返してしまった。殺す気はなかった」と、現実の犯罪者のような情けない言い訳をして、それが認められてしまうが、非常におかしい!

入口近くのカレンダーに、血痕が残っていたことから、通信士は入口近くで撃たれたと思われる。

もし、“その場に倒れたあと、撃ち返した”という場合、レジの机が邪魔になって当たらない。または、机の周りに、穴・弾丸・血痕などの痕跡が残る。

倉庫への扉は曲がった方向にあるため、“倉庫に逃げようとした被害者を背後から撃つ”のも不可能である。

しかも、店主は、下から上のほうに撃ち抜かれているという。通信士は高身長のため、そちらについても不自然である。

これらについて、納得の行く答えは、「店主を倉庫へと追い詰め、そして転倒したところを射撃した」であり、明確な殺意があったと考えられる。

・「機密情報が収録されたオルゴール」について、犯人の行動が、極めてずさんである。

①まず犯人は、事件が起こる前(前日昼)に、普通に店へと来ている。この時、既にオルゴールは店に並んでいる。グラフィックミスというわけではなく、作中でも存在する。

オルゴールは犯人が用意した物であり、見た目を知らないというのは有り得ない。

この時点で、普通にオルゴールを購入していれば、事件は発生しなかった。

②昼の時点で、「スリの少女とトラブルを起こし、購入ができなかった」または「オルゴールを見つけられなかった」としよう。

しかし、夜の侵入時点では、オルゴールを確認し、そして手に取っていることが明らかとなっている。

「このオルゴールを置いて逃走する」のは、犯人の行動として一貫性がなく、何がやりたかったのか分からない。

なお、オルゴールは、世界に1台の特注品であるため、機密漏洩の発覚を避けたい犯人としては、処分か、少なくとも回収はしたかったはずだ。

・「寿沙都が現場に行った工作」についての時系列が矛盾している。

「アイリスの発明した『猫のために扉に穴を開ける機械』を使って、倉庫への“のぞき窓”を作った。理由は、『真犯人の嘘の目撃証言』を誘発するためである」とのことだが…。

○穴を開けたから、中の状況が密室殺人的なことが分かった。よって、「嘘の目撃証言を誘発するために穴を開けた」では通らない。または、穴が2つ存在する。

○穴を開けずに中の状況が分かったのなら、最初に扉は空いていたことになる。本事件の何もかもがおかしくなるため、こちらも有り得ない。

○「穴を開けずとも、中で事件が起きていることが分かった」+「真犯人が警察がらみで、後付けの“のぞき穴”で嘘の証言をすることが最初から分かっていた」ならば、行動として筋は通るが…2周目かよ。

作中では、「法務助手が現場に手を加えた」ということで問題視されるが、そこは素直に「スリの少女の状態が心配だった」で通るだろう!

作劇の都合として、「龍ノ介に密室殺人を目撃させたかった」「最後の最後で、旅立った寿沙都の置き土産が決定的な証拠となる」というのをやりたかったのであろうが、細かい整合性が置いてきぼりである。

|

|---|

なんか警官が共犯パターン多くないか |

□それっておかしくないかな?

リスト②:その他編

・本事件の担当刑事は、秘密裏に機密情報を回収するため、犯人と取引し、事件の情報を与えている。

つまり、「犯罪者に対して、無罪になるよう協力し、罪のない被告が有罪になるよう仕向けた」ということである。

これが明るみに出た以上、いくらなんでも警察を続けることはできないと思われるが、エピローグでは元気に現場を走り回り、善側の人物として登場している。

1話・4話といい、警察に優しすぎる世界観である…。

・本事件の犯人は、合計2名を殺害し、国家機密の漏洩にも関与するなど、重罪を犯した。

しかしながら、エピローグにおいて、チンピラ2名とともに登場し、昔みたいに事業を起こそう!

と呑気に話している。

警察・通信局を含めて、何人もの首が飛ぶような重大事件であり、主犯の彼は、二度と牢から出てこれないと思われるが…。

・被害者は、左胸…というより、もはや「左肩」に近いほうを背後から撃ち抜かれており、即死とされている。

しかしながら、例によって、心臓はほぼ中央にあるため、その位置では即死しなかった可能性がある。下から上に撃ち抜かれたという事実も、それを補強する。

さらに、「即死」と言っても、数十秒程度は行動できた可能性もあるが、その辺りも、いつもながら触れられていない。

・通信士が持ってきて、店主の命を奪うために使われた「3丁目の銃」は、証拠として登場しない。

よって、「国家機密漏洩と偽証は行ったが、店主の殺害はやっていない」で、まだまだ粘れた可能性があった。

観念したのか、それともゲーム的に大迷惑なためか、やらなかったが…。

・せっかく3DS初登場のゲームとして、立体視が導入されたのに(【日記:2025/10/4】)、それが単なる「2枚の写真の間違い探し」にしか使われなかったのは残念である。

・「カウンターが映っているほうの立体写真」が、終盤において、意外な形で2回目の利用をされた点は良かった。

それはそうと、1回目の指摘の際は、「右下のランプが割れている」という違いがあるのだが、その点が全く触れられていなかった。被害者が犯人たちを撃った射線に関わるなど、重大な影響がありそうだが…。

ちなみに、この際の正しい指摘は、「奥の小物が僅かにズレているので、その辺りが触られたことが分かる」なのだが、店主は犯人たちと揉み合いになっており、カウンターの上は大きく乱れたと思われる。それを、間違い探しレベルで元に戻せるというのは、ちょっと、いや、かなり違和感がある。

・裁判パートは、全体的に難易度が高く、特に「何を突きつければ、いま考えている矛盾を指摘できるのか」という点で悩むことが多かった。

とりわけ裁判の中盤あたりは、少し考えて分からなければ、諦めて攻略サイトを見ることにしていた。

・エピローグで、指先の冷たさを語るために、ホームズが龍ノ介の首に手を触れる。あのさぁ…。

・バンジークスとかいう検事には、最後まで、“ワインを割っている”以外の印象は残らなかった。

・とまあ、こんな感じで、最終話もイマイチな内容なのだが、それに対して長すぎる!!

録画映像から1秒単位で測れるため、数えてみたところ、探偵5時間4分46秒、法廷+エピローグで6時間55分36秒、ざっくり12時間だ。

GBA初期作品なら、クリアかそれに準ずるくらいまで進められる時間を掛けて、それでこの程度のエピソードとは…。

|

|---|

でもこのシーンはちょっとフフってなった |

□これはおかしくないよ!

リスト

・このエピソードは、『大逆転裁判1』の最終話なのであるが、散々言われている通り、ほとんどの伏線が回収されなかった。「語られない物語の冒險」の題名に偽りなしである。

しかしながら、個人的には、この点はあまり問題に感じなかった。

既に『2』が発売されていること、そして、未回収が露骨すぎて、これは前後編だなとはっきり分かってしまうことがある。

だが、最大の理由は、物語全体の冗長さと破綻具合が凄まじすぎであり、そういったゲーム全体のつまらなさと比べると、伏線なんて細かいところはどうでも良いからだ。

・陪審員の選出がおかしいのは、作中でもネタ扱いされているので、そういう世界観なのであろう。

・第3話は、極めて消化不良な内容であった(【日記:2025/8/22】)。

だが、最終話は、3話の続きということで、その消化不良感に一定の解決を得られたのは良かった。

・「無罪のはずの被告人が、銃を手にしている」という状況は、DL6号事件を皮切りに、逆転裁判シリーズでお馴染みの状況である。

しかしながら、今回は「更なる襲撃を恐れ、被害者の手から銃を取って武装した」と理由が語られており、無意味に拾ったわけではない。

やっとDL6号事件を忘れてくれた…。

・ホームズの作った「色で誰の血か分かる薬品」という超化学が、証拠として認められないのは、妥当な判断であり、良かった。

それに対する「自分が世間に認めさせる手間を省いていたのが悪い」という自戒も、大人の余裕を感じさせる。

・作中で触れられる「優雅すぎる動き」こと、犯人のモーションは、大変良かった。グラフィックやBGMは評価できるんですよ、今作は…。

・猫がかわいい。

|

|---|

このモンハンP3風のエンディングも良かったが… |

というわけで。ここまで約30時間を掛けて、『大逆転裁判1』のほうを終わらせましたが、まあ、クソゲーでした。あの「逆転裁判4」と、いい勝負な作品です。

――やれ、そろそろクドくなってきたかもしれませんが、本当にコレ、『2』で逆転できるんですか?

(2025年10月31日)

|

|---|

これは「で?」って言わない |

スーパーマリオギャラクシー2は、ワールド2へと進んだ。今作は、『ギャラクシー1』のような拠点方式ではなく、分かりやすいワールドマップ制となった。1ワールドごとに、6つのメインステージ+最後の砦が存在し、1個のステージごとに、2個ないし3個のスターが用意されている…という構成のようだ。メインステージは、全て固有グラフィックである。また、特に何も考えずに攻略すると、どのスターも、だいたい10分程度のプレイ時間となる。量・質ともに、適切であろう。そして、日記更新上でも、『ワンダー』の時と同じく、1ワールドごとに整理をしていけば良いということで、分かりやすくてありがたいものだ。

■かくざいもくざいギャラクシー

おもちゃ箱のような雰囲気であるが、角材(木を四角形になるように切った素材)をテーマとしており、丸のこが走り回っている。丸のこに接触すると労災になるのはもちろんだが、木材の足場について、切られた部分は落下し、それに乗っていてもやはり事故事例と化してしまう。これまで、丸のこが登場する面というと、凶悪な場合が多かったので、爽やかな雰囲気の中をノコギリが走っているというのは、なかなか新鮮であった。

■ゴロ岩ゴロゴロギャラクシー

宇宙の採掘場といったステージで、新しい変身の「ゴロ岩マリオ」が登場する。スピンボタンを押すことにより、岩の形になり、高速で前方へと突進する。操作しやすい点として「ゴロ岩になった瞬間にカメラが後ろに回る」、逆に難点として「スピンボタンで変身するため暴発しやすい」「ヒップドロップボタンで変身を解除できず、何故かジャンプ+ヒップドロップが必要」などと、どちらかと言えば使いづらい点が目立つ。本ステージでも、調子に乗って転がり続けて落下したり、耐性持ちの敵に激突しすぎてあっさり体力が0になったりと、散々であった。暴発しやすく、逆に停止は難しいことから、苦しめられる変身になりそうだ…。

■はるかなる大滝ギャラクシー

巨大な滝の中に、アスレチック系の足場が並んでいる…という、地獄リゾート:「サンシャイン」のような構造のステージだ。ここでも新しい変身が存在し、ヨッシーが赤いフルーツを食べることで、一定時間、猛ダッシュヨッシーへと変貌する。この状態では、停止できず、かつ、左右移動もハンドリングのような動作となるが、右足が落ちる前に左足を出すということか、通常では滑り落ちてしまうような斜面も登ることができる。やれ、タッチパネルクソゲーと化していたでっていうであるが、この猛ダッシュヨッシーは、アクションゲーム感があり、なかなか新鮮で気持ち良い。ああでも、コインを集めて隠しスターのほうでクリアしたのだが、そこでの戦いはタッチパネルクソゲーだったよ…。

ちなみに、BGMは、懐かしい「スーパーマリオワールド(SFC)」のアスレチック面のアレンジである。あの、「駅のホームで

すっぽんぽん♪」という酷い歌詞で有名な曲(?)だ。「ニートがいっぱい

ニコニコ動画♪」のメインフレーズも入っている。そう言えばいつの間にか無くなっていたが、昔のマリオ作品は、「印象的なメインフレーズを繰り返しアレンジする」という方式で、作品の世界観を作っていたのだ。

|

|---|

ギャラクシー1のクッパ戦BGMのアレンジ!

…ではなかった |

■ジャングルグライダーギャラクシー

鳥に捕まり、グライダーのように滑空しながらゴールを目指す。ジャンピングアクションではない、特殊操作系のステージだ。初回クリアーの時点では、何ということのない難易度であったが、謎にタイムが表示されていたり、用途不明の風船が並べられていたりと、非常に嫌な予感がする。FF7リバースの「フープ・デ・チョコボ」の悪夢を繰り返してはいけない…。

■星の入り江ギャラクシー

宇宙に浮かぶ島と、綺麗な湖…。「銀河」という言葉そのものの、現実には有り得ない風景のステージである。ここで初めて水中面が登場するのだが、3Dゲーム恒例の行事として、水中操作は未だに操作方法が統一されておらず、あまり好きではない。今作『ギャラクシー2』では、ZLで潜り、スティック上下左右でマリオの「機首」を操作し、そしてBボタンで前へと泳ぐようだ。ZLで潜るんだったらそのままLボタン2つで水深を調整できれば良いと思うのだが、まあ、Wiiの移植だから仕方ないのであろう…。ちなみに、Yボタンでは水中スピンを行うが、この際、ただ泳ぐよりも早く移動ができる。地球防衛軍である。

ちなみに、“水面から飛び出す際の動作”は、悪い意味で不可思議であり、Yボタンを押すと慣性を無視するような感じで小さく飛び出す(リモコン振りを代行しているため?)。また、ジャンプ担当のBボタンは、水面での泳ぎも兼任しているためか、長押しで水から飛び出すという、爽快感のカケラもない動作となってしまっている。このあたりも、Wii版から大きく変えなかったのだろうが、ボタン数で大幅に上回るニンテンドースイッチということで、もう少し何とかならなかったのか。

■フラワーヘブンギャラクシー

入ってすぐ分かったが、「ギャラクシー1」のハチステージのアレンジBGMである。牧歌的な雰囲気で、ハチマリオの雰囲気にも合っており、地味ながらゲームを盛り上げてくれる1曲であった。あ、『ギャラクシー2』でのハチマリオの操作性については、なんか開始直後に壁を縦に登っていったら終わってしまったので、検証できていません。

■クッパの溶岩帝国

第1ワールドのボスはクッパJr.であったが、今回はクッパさま本人が降臨である。まず、ステージは、溶岩の海に石の砦が並んでいる…という、強そうな雰囲気である。しかしながら、このゲームは3Dマリオということで、溶岩に落ちても即死せず、1ダメージで飛び上がるため、見た目ほど難易度は高くない。途中、謎のクリーチャーが足場をバクバク食べて宇宙へと落下させようとする地点では、“カメラが自然に真上から見下ろす形”となり、「宇宙的な浮遊感」と「ジャンピングアクションとしての厳密性」を同時に実現してくれた。さすが、アクションゲームの手練れと思わせるような作りである。

そして、ボスのクッパは、マリオよりも遥かに巨大な姿で、隕石・炎といった魔法に、巨大な腕を使ったパワフルな打撃を組み合わせてくる。「まー、これでじゅうぶんだ。」とか言い出しそうで不安であったが、いつもながら、まずはダメージを与える手段を調べ、「ヒップドロップで隕石を打ち返す」であることを発見し、その後はサクッと撃破していった。

(2025年10月31日)

|

|---|

どう見ても天罰を与える対象が横におるやろ |

本日、ネット上で、トレンドに「アポピスの化神」という言葉が上がっているのを発見した。なぜこんな単語が…と思ったら、どうやら、9月末に発売した遊戯王カードの新パックで、初代遊戯王に登場する「リシド」をテーマにしたカードが多数登場し、「王家の神殿」や「アポピスの化神」「聖獣セルケト」など、懐かしいメンツが、実戦レベルの強化を為されたそうだ。

…ところで、リシドというと、今でも思い出すのが、バトルシティ編のシリーズボス:マリクによる、華麗な論点のすり替えである。元々、マリクとリシドは、「墓守の一族」であるが、正式な兄弟や師弟などではなく、捨て子としてリシドが拾われてきた。その点で、血統にこだわるマリクの父親(故人)に激しく叱責されたことをトラウマに思っており、リシドには「本当の家族として認められたい」という思いが存在している。

――いっぽうで。墓守の一族は、「神のカード」と呼ばれる、魔術的な力を持ったモンスターを操ることができる。その中の1枚である「ラーの翼神竜」を、リシド・マリクは扱うのだが、マリクの持っているものが本物であり、リシドのデッキに入っているのはコピー、偽物の「ラーの翼神竜」である。決勝トーナメントで行われる、城之内vsリシドの戦いは、このコピーカードを巡る展開で、予想もしない方向に動くことになる。

ちなみに。私個人の思い出としては、初代漫画版の遊戯王について、第1の長編と言える「決闘者の王国編」でハマり、そこからは単行本派として物語を追っていた。「2~3ヶ月に1回」「410円(当時)の本を買う」という、たかがそれだけなのだが、それですら、小学生当時の金銭感覚・娯楽感覚では、大きなものだったのだ。しかしながら、長期連載ジャンプ漫画の宿命として、徐々にテンポが悪くなり、第2の長編:「バトルシティ編」が始まって少し経った辺りでダレてしまい、単行本を買わなくなってしまった。

――そんな私が、久しぶりに読者として復帰したのが、まさに、この「城之内vsリシド」の決着直前というパートであった(第215話)。偶然、ジャンプ本誌を使って1話だけ読んだのだが、ライフポイント50という絶望的な状況で攻撃力4625のモンスターを相手にする城之内、「マリク(リシド)」と表記されている謎のデュエリスト、しれっと包帯を取ってヒロインに参加している静香(城之内の妹)、そしてラーが召喚され「こ……これは!!」と驚愕する遊戯で次週へ続く…など、インパクト大の展開であり、たった1話でガッツリと私の心が掴まれ、そこからまた、私はコミック購入を再開するに至った。まあ、その後、やはり途中でダレてしまい、結局、初代遊戯王を完走できたのは、20歳を超えてから、アニメ版を使ってであったのだが…。

|

|---|

それっておかしくないかな?(遊内失) |

さて。作中のデュエルでは、リシドが得意の罠カードを使った戦術で、城之内を事実上の敗北にまで追い込んだ。しかしながら、リシドの目的はマリクの影武者となることであり、そのために、既に勝利したデュエルで、あえて神のカードを召喚するというオーバーキルを行おうとした。しかし、それがラーの複製カードであったため、本物のラーの怒りを買い、デュエルしていた2名に天罰が下る…という流れだ。

ところで。リシドについては、マリクの対比としてか、義理堅い武人キャラとして描かれており、この城之内戦でも、「マリク」を名乗っていたにも関わらず、正々堂々としたデュエルを城之内に挑む。そのリシドが、自分を曲げてラーのコピーを使った理由は、マリクに「ラーの翼神竜を従えられれば、墓守の一族として認められる」と洗脳―ブレインコントロールをされたからである。わざわざ、マリク自身は大っ嫌いな父親まで出して、リシドのコンプレックスを刺激し、ラーの召喚を行わせた。ちなみに、マリクには、「千年ロッド」と呼ばれる千年アイテムで、他人の心を操る(+直接脳内で会話する)能力が存在するが、この洗脳能力は、特にここでは使われていない。マリク天性の心理操作なのだ。

…そして、リシドは、ラーのコピーカードを使った結果、やはり偽物ということで、天罰を受ける。そして、倒れる直前に、「自分はやはり本当の墓守の一族では無かったのか」と自戒する。だが、ちょっと待ってほしい。ここでの問題は、あくまでコピーカードを使ったことであり、リシドが偽物の家族だからということは関係が無い。

――やれ、「ラーの罰が下るのは、『①コピーを使ったから』『②心の弱い者が召喚したから』のどちらが理由か」ということを検証するには、マリクが男を見せて神のコピーカードを使えば一撃なのだが、まあ奴が部下のために体を張るなんて有り得ないので、対偶として、「千年アイテムに関係の無い者が、本物のラーを使う」という例を試せば良い。実はこれ、既に原作で検証されており、ずばりその1つ後のデュエルで、「孔雀舞が、ラーの翼神竜を召喚」している。その描写からすると、少なくとも「神を召喚したこと」それ自体に罰は下っていなかった。よって、リシドが天罰を受けたのは、やはり、「本物のイシュタール家で無かったから」ではなく、「コピーカードを使ったから」で確定である。

やれ、この流れの華麗なところは、極めて自然に論点をすり替えたことである。ラーのコピーカードが危険なことは、マリクもリシドも承知の上だが、それを踏まえたうえで、「本物の墓守の一族ならば、ラーを従えられる」というところに議論を持っていき、そしてリシドを納得させてしまった。あまりにも自然すぎて、恐らく作者すら気付いていないのではないだろうか。

――ちなみに、バトルシティ編が終わったあとは、マリクは正義の心を取り戻し、これからは、マリク・リシド、そして姉のイシズと共に、3人で墓守の一族=家族として生きていくことにしたようだ。しかしながら、もしリシドが、「あれ?

あの時の事件で、やっぱりラーのコピーを使ったことが原因だったんじゃ…」などと思い出してしまえば、一瞬で家庭崩壊の危機である。マリクは、何となく闇マリクのせいにして許された感が出ているが、全方位へばらまいた強烈なヘイトを考えると、FF8のサイファーみたいな感じで、この先も表舞台には登場できないであろう…。

|

|---|

こういうこと言う人、現実世界にも居るよね… |

ちなみに。もう一つ、ジャンプ漫画から、華麗なる論点のすり替えの例を挙げておこう。初代「キン肉マン」の、夢の超人タッグ編で、アシュラマン&サンシャインの「はぐれ悪魔超人コンビ」が、トーナメントに殴り込みを掛けるところである。

…さて、この場面では、カナディアンマン&スペシャルマンの「ビッグ・ボンバーズ」が★瞬殺★されるのが有名だが、今回話題とするのは、その少し前のシーンだ。キン肉マン(キン肉スグル)が、パートナーを見つけられず、タッグ大会に不参加となり、チーム枠が1つ空いてしまった。そこに、アシュラマンたちが「自分らを参加させてくれ」と申し出るのだが、「飛び入り参加は認められない」と、至極当然の理由で断わられる。それをアシュラマンは、「自分たちは元悪魔超人だから、参加が拒否されるのか」と、人種差別的な話へと論点をすり替え、そして強引に参加を認めさせてしまう(なお、この直後、キン肉マンたちも到着し、例の★瞬殺★シーンとなる)。

――やれ、このタッグトーナメントには、元悪魔超人のブラックホール・バッファローマンが普通に参戦しているため、「元悪魔超人は参加できない」というルールが存在しないことは明白だ。だがそこは上手くはぐらかし、オーディエンスも味方に付けることで、参加を認めさせてしまった。まさに、悪魔のマイクパフォーマンスである。なお、この後、アシュラマンは、「うまくいったな、兄弟!」と小声でサンシャインに話しかけており、最初から作戦づくであったことが分かる。昭和キン肉マンには珍しい、

(2025年10月31日)

|

|---|

『無』とはいったい……うごごごご!! |

今週の勤務で、ある部門のスマートフォン型端末が、一斉に繋がらなくなる事案が起きた。原因は、『無』へと接続してしまったことである。

…さて、このスマホ端末については、前々から使えないと思っていた。この手の機器は、「ハンディターミナル」という分類であり、主にバーコードを読み取るための機械らしいが、どう考えても、ただのアンドロイドの劣化版だ。軍用スマホのようなゴツい外見をしているが、落とすと普通に画面割れを起こす。「ゾウが踏んでも大丈夫」という触れ込みらしいが、弊社の職員女性がゾウ以上の体重だったということか? そして、そのブッサイクなケースに入っているせいで、充電が非接触限定となり、低速充電しかできず、100%まで何時間も掛かる。充電台は、太いコードに変圧器、そして鉄のカタマリのような本体と、デザインという概念を全力で投げ捨てた作りであり、机のスペースを激しく圧迫する。何から何まで、可憐な社員たちには全く似合わないものだ。もし私が、職場の女性たちと念願のデートに行けたとして、バッグからあの端末がスッ…と出てきたら、爆笑する自信がある。

――やれ、変更前に、「今度のスマホ型端末はiPodからアンドロイドに切り替わる」と聞いた時は、コストパフォーマンスを重視した物に変わるのだろうなあ…と思っていた。だが、まさかこのような想像を絶するゴミが出てくるとは誰が予想できるだろうか。ちなみに、○ーエンスとかいう年収2000万円の日本企業がハードウェアを制作し、ソフトウェア部分は我らがF通が担当だ。なるほど、ゴミな理由が分かったわ。

というわけで。この「キー○ンス×F通」の最凶タッグが作り上げた産業廃棄物は、我が社において、たびたびトラブルを引き起こしていた。前述の通り、重くて使いづらいくせに、落として破損する頻度はiPod時と変わらない。

…また、現場では、複数台が同時に「応答していません」でクラッシュするという惨劇が複数例報告されており、部門でも「再起動する、それで直らなければ、時間を空けて再起動する」という対策が、最初の1ヶ月でマニュアル化した。正直、昔のテレビをバンバン叩いて直すのと、やっていることは変わらない気がする。

――さらに、運用時は、「ランチャー」というソフトウェアで、一部のアプリケーションしか動作させられないようになっている。これを使い、仕事中にゲームや音楽など、余計なことをさせない…というのが狙いだろうが、携帯電話は1人1台の時代であり、わざわざあんなブサイクな端末でインターネットをしたい人は居ないであろう。ところが、そのランチャーによる制限を、“電源を入れ、最初にPINを入力する前に、画面上からスワイプする”という方法で突破できるバグ技が発見されておりそれにより、機内モードをオンにしてのログインでネットワークをロックする破壊工作(一度ランチャーが起動すると通常手段では戻せない)や、スワイプメニューの「Wi-Fi」ボタンを長押しして設定画面に入るというクラックが、多数実行されているらしい。現場のたくましさには笑うしかない。

極めつけに、この「ハンディターミナル」は、バーコードを読み取るための専用機械なのだが、あろうことか、部屋が少し暗くなると、そのバーコードが読み取れないという苦情が殺到している。現場では、「片手に懐中電灯を持ち、それで照らしながらバーコードを読み取る」という、アホみたいな解決方法が既に実施されているらしい。だが、アホな機械に対抗するには、こっちもアホになるしかないのだ。

…しかしながら、このハンディ端末にも、もちろんライトを照らす機能は存在する。だが、ボタンを離すと消えてしまうため、固くて距離の離れている「ライトボタン」と「バーコード読み取りボタン」を、手を痛めながら押す必要がある。UIも最適化されておらず、ボタンが側面に計7つもある(電源・音量大&小・フリー機能ボタン×4)ので、どれがどの機能を担当しているのか、さっぱり分からない人も多いようだ。しかも、F通のキッティング(初期設定)がメチャクチャだったためか、このフリー機能ボタンに機能が割り振られていない不良端末まで存在し、実際、私が本日点検した端末には、ライトを照らす機能が割り振られていなかった。クソ野郎…。

――そして、さらに。「全機能が正常に割り振られている当たり端末」を、「機械に強い職員さんが引いた」ところで、操作性の壁が立ちふさがる。どういうことかというと、一般的な人が考えるであろう「ライトボタンで照らしながら、バーコード読み取りボタンを操作する」では読み取りが行えないのだ。ではどうすれば良いのかと言うと、私もあちこち触って初めて分かったのだが、「①まず、バーコード読み取りボタンを押し、赤いガイド線を表示させる」「②ライトボタンを押して、明かりを付ける」「③ライトボタンを離す」「④直後にバーコード読み取りボタンを離す」の順でボタンを操作すれば良い。③→④は、同時では駄目であり、猶予は0.1~0.2秒くらいで、早すぎても遅すぎても駄目である。恐らく、こんな仕様を調べてキャッキャ言っているのは、私のようなクソゲーハンターだけであろう…。なるほど、現場で「懐中電灯で照らしつつ、バーコードリーダーで読み取る」という対策が取られるのは、むしろ合理的であり、現場の創意工夫の現れだったのだ。

|

|---|

ふだん我々が使っている電波も、もしかすると薄氷の上に維持されているのかも |

とまあ。キーエ○ス端末は、そんな感じのゴミなので、トラブル対応で「部門の5台が、一気に繋がらなくなった!」と電話連絡を受けたときも、あ~はいはい、時間を空けて再起動ね…と、甘く見ていたものだった。

…しかしながら、実際に5台を並べて再起動を連射してみても、何故か一向に指定されたSSIDへ繋がらない。そして、不思議なことに、「5台全てが繋がらない」ではなく、1台か2台は、繋がることがある。しかも、この繋がる端末が不定であり、接続できていた機器も、再起動を挟むと、ネットワークから切断されたりする。つまり、ハードウェアの故障というのも考えづらい。

――かくして、30分ほど四苦八苦し、バグ技ではなく正規の裏口を使って設定画面を確認し、F通の初期設定が統一されていない案件をまた発見したりもしたが、原因の特定に至らなかった。やむを得ず、いちど繋がらない端末を1台持ち帰って、詳しく調べてみようと思った。現場を離れる前に、担当の人に、その旨を伝えると、「そう言えば、今日の朝、ネットワークの工事の人が来ていて、それから繋がらなくなりましたね」とつぶやいていた。最初に言ってくれ~!!

どう考えてもそれが原因だろうが~!!!!

そして、その“現場で繋がらなかったハンディ端末”を、我が部門に持ち帰ると、一瞬でネットワークが回復した。も~う、今朝の工事が原因で確定である。かくして、ネットワークに詳しい職員が向かい、「新設されたWi-Fiアクセスポイントに、その元となる有線LANケーブルが接続されていなかった」という原因を発見し、それを繋ぎ直すことで、問題は解決に至った…。マジで、「本日は工事があって、それから繋がりにくくなった」という情報は、早く言ってほしい。何なら、最初の電話の「ハンディ端末のネットワークが繋がらなくなりました!」の次くらいには言ってほしい!

ちなみに。トラブルの主犯であった“有線LANケーブルが繋がれていないWi-Fiアクセスポイント”だが、これについては、「電波が出なくなる」ではなく、「何にも繋がらない電波を発し続ける」という、厄介な挙動をするようだ。これにより、「5台中、1~2台は繋がる。再起動を繰り返すごとに、接続できる端末が変わる」という不可思議な動作をした理由もハッキリした。この「『無』へと繋がる電波」をガッチリ掴んでしまった端末は、

――というわけで。F通もキーエン○もやばいが、やっぱり我が社も、それに対抗できるレベルの悪魔的やばさを誇っている。争いは同レベルの者としか発生せず、そんな現場で働き続ける私も、かなりの猛者となってきた気分だ。まあ、私はこの魔境を割と楽しんでいるが、たぶん、普通の人は、最低賃金レベルでこんな仕事をやらされたら、頭がおかしくなると思う…。

(2025年10月31日)

|

|---|

片方が壊れても、もう片方を使い続けられるというのも、一応はメリットか |

本日、注文していた1ドア型の冷蔵庫が届き、今まで使っていた物と合わせて、冷蔵庫2個体制で挑むことになった。

…まず、「大きな冷蔵庫×1つ」ではなく、「中サイズの冷蔵庫×1

+ 小さな冷蔵庫×1」を使うことにした理由は、ちょうど、「1つくちのコンロ×2」を採用したわけとまったく同じであり(【日記:2025/9/27】)、1個目の冷蔵庫が壊れていない中、「大きな冷蔵庫」を新たに買ってそれ1つを置くより、小さな冷蔵庫を買い足して、計2つで運用していくほうが、コストが小さくなると判断したからである。

――加えて。“途中で2つ目が欲しくなった理由”も、「一人暮らしを始める当初は、ここまで料理にハマるとは思っていなかったため」であり、まさに瓜二つと言える状況である。やれ、コンロも冷蔵庫も、結婚でもしない限り、完全に新しい物を買うことはなく、そして当初に買った物も壊れないため、このままずっと我慢しながら小容量で使うかと思っていた。だが、そのどちらも、「あえて2個目を買い足す」という解決法があったのだ!

さて。本日は、近所のスーパーの特売日であり、さっそく朝から、キャベツ2個が蟄居することになった。他の野菜や、味噌・漬物といった物も含めると、これだけでパンパンであり、作り置きをするスペースが無い。食材が沢山あるときこそ大量調理をしたいのに、冷蔵庫のスペースが狭いせいで、それができない。私はずっと、この矛盾を抱え続けてきたのだ。

…そういうわけで。本日は、冷蔵庫のスペースを要求しない野菜炒めにしようかなあ(【日記:2025/8/31】)と考えていたのだが、そこに、寝耳に水という感じで冷蔵庫が届いたため、それをすぐさま展開し、野菜炒めではなく、みそ汁の調理を行った。量は、「2日後の夕飯」までを含めて、計7食分という壮大な量である。最初に水を2.5リットル入れ、適当に野菜をカットして投入、完成したら弁当箱の容器×4に突っ込む。2日分なのに4個なのは、1食ぶんが3つの容器だが、「漬物麦飯+みそ汁+みそ汁」という構成で、みそ汁を2椀にするからだ。そして、夕ご飯と朝ご飯枠は、「納豆麦飯+みそ汁」である。このくらいの連食は、私にとって普通である。

――かくして。本日の調理で、まずは夕食の「漬物麦飯」「みそ汁」が1椀ずつ、そして作り置きとして、「漬物麦飯×1(翌朝)」「みそ汁×4(翌朝、翌夕・翌々朝、翌々夕)」、弁当用として「麦飯椀×1(翌昼)」「みそ汁椀×4(翌昼、翌々昼)」と、計10個もの容器が発生した。みそ汁だけでなく、麦飯もまとめて炊くので、更に量が多くなるのだ。従来、こんな大胆な大量調理ができるのは、“野菜ストックを使い切れるような日”か、または、“家で食べて量を減らせる休日の朝”などに限られていた。だが、それが、“平日夕で、スーパーの特売日で冷蔵庫がパンパンの状態”という、最も不利な状態からでも行えたのだ。よって、2つ目の冷蔵庫の採用は、私にとって、大幅に生活の窮屈感が解消してくれたと言える。PCで例えると、保管スペースだからストレージ…と思いきや、メモリが増えて、作業がしやすくなったイメージだ。

そんなわけで。これからは、「中サイズの冷蔵庫」と「小さな冷蔵庫」を、部屋の間取りの関係上、L字に配置して、様々な食材の保存や、料理の作り置きに役立てていきたい。

…ちなみに、その他の利用法として、これまでは、優先順位の高い物を入れるために、「水出しお茶」や「冷水(夏場に少量のお湯で解いた粉カフェオレを薄める時などに使う)」を諦めたり、「味噌」「漬物」といった“開封後は冷蔵庫のスペースを占有し続ける食材”の開封タイミングを考える必要などがあったが、その制限も撤廃される。また、節約の基本であるキャベツは、これまで頑張って2玉、更に頑張って3玉…というところであった。だが、キャベツは、1ヶ月近く、野菜としての形を保っていられる。よって、この先は、4玉・5玉と、購入量を増やしていくことも考えられるだろう。うむ、こんなことをしていると、またあっという間にパンパンになりそうだな…。

(2025年10月31日)

|

|---|

プラネテスは、「プラネット」からの造語…ではなく、むしろ逆ということらしい |

9月末に追加された、モンハンワイルズの「オメガ・プラネテス」について、まずは通常種を撃破していった。

…さて、前回、初日に戦った際は、ソロ(自分+オトモアイルー)という編成で挑んで、あっさりと第2段階で返り討ちにされた(【日記:2025/9/29】)。そのため、再挑戦では、仲間を呼ぼうとは思っていたが、それ以前の段階として、装備の強化に務めていった。まず、武器は、おなじみ、オメガの弱点である雷属性だ。私は、しばらくモンハンから離れており、もはや太刀でどれが最強か分からないのだが、余り余った素材を使い、攻撃力に特化した「アーティア武器」と呼ばれる特殊な系統の太刀を作っていった。

――次に、防具であるが、恐らく炎耐性の防具が良いと思われるのだが、これまたスキルとの関係で、良さげなものが分からなかったので、普段のアルシュベルド装備(頭のみアイルーフェイク)を、鎧玉によって強化していった。全部位共通で、8→10とパワーアップできたため、恐らく、アップデートで上限が解放されていたのであろう。

そして、仲間については、サポートハンターを召喚することにした。サポートハンターは、オフラインで駆けつけてくれるNPCの味方であり、所詮はオンラインが出来ない人の救済処置…と思いきや、戦力的にも楽しさ的にもかなりのものであり、むしろオフラインでプレイしていた時は、実際の人間との共闘プレイを喰ってしまうのではないかとさえ思っていた(もちろん、人には人の面白さがある)。

…その重要な点として、足を引っ張らず、かつ、強すぎでもないという点がある。サポートハンターは、決して戦闘不能にならず、「3死」の条件を満たすことは無い。つまり、サポートハンターのせいで失敗するというのが有り得ない。また、バトル面の強さについても、ちょうど良い調整であり、任せっきりで勝てるほどではないが、上手く敵のターゲットを散らしつつ、それぞれの判断で攻撃をしてくれる。そして、オフラインに存在する要素ということで、初挑戦でのゲームバランスを重視する場合にも、躊躇せず使っていけるというのはありがたい。

――いっぽうで。キャラクター性については、サンブレイクに登場した「盟勇」に勝ることはない。あちらは、全体的な作風も相まって、キャラクターたちの個性が出に出まくっており、戦闘面と演出の両方で楽しむことができた。いっぽう、「ワイルズ」だと、名前と顔が一致するキャラが「オリヴィア」しかいない(イケメンおばさん)。大ダメージを受けた時に、「そんなもんじゃねえだろ?」とイケボで叱咤してくれながら、ズドドドドド…とヘヴィボウガンを連打する人は…誰だっけ?

|

|---|

FF5では、小ダメージ+石化という小技だったのに… |

そんな感じで。私(ブーニベルゼ)+サポートハンター3人の、計4人で、オメガ・プラネテスへのリベンジ戦を挑んでいく。

…すると、どうか。ソロで挑んでいたときと比べて、見違えるほど楽になった。単純に、自分が狙われる確率が1/4に減るため、攻撃を維持しやすく、自分が狙われた時も、無理に攻めずに避けに専念する方針が取りやすい。また、ネームド技の「ロケットパンチ」や「マスタードボム」も、自分以外がターゲットされた際は、ずっと攻撃チャンスである。NPCが、マスタードボムに狙われているのにこちらに走ってきて、2人で仲良く乙…みたいなアホ行動をすることも無い。「敵視」や「防御障壁」といった、本バトル独自のシステムについても、いい感じに用いてくれる。

――とまあ、そんな感じで。第1エリアは約3分で突破できた。その後、前回失敗した第2エリアについても、大暴れの「パントクラトルモード」をしっかりダメージ条件で解除でき、0死のまま10分ほどで突破できた。ああ、“第2段階の時点で30分が掛かり、そして3死で失敗”なんて、ソロのときは本当に論外だったのだなと思う。

そうして、第3段階に入ると、少ししたあとに、敵が「デルタアタック」の準備に入った。この技、オメガ様が初登場したFF5では、「小ダメージ+石化」という絡め手であったが、モンハンワイルズでは、FF14版に準じて、波動砲の強化版と言える必殺技になっている。防ぐ方法は、雑魚として召喚される「ネルスキュラ・クローン」を撃破すること、つまり、“DPSチェック”…懐かしい表現を使うと、デストルドー方式である。

――というわけで。ここでの対処法は織り込み済みであり、全力でネルスキュラクローンを攻撃していく。途中、素晴らしいタイミングで敵が麻痺してくれて、さすがサポートハンター!

と思ったが、動画で見返してみると、味方も麻痺していたため、たぶん使い魔のモルボルがくさい息を放ったのだと思われる。そんな感じで、オメガ本体のエネルギーチャージが80%を超えたあたりで、クローンを撃破でき、どういう理屈か分からないが、バリアーが発生して、デルタアタックを防ぐことができた。なお、大技の発動を待つ間、とりあえず武器を研いでおくというのは、モンハンシリーズの恒例行事である。

|

|---|

この発言がかわいいという流派があるらしい |

さて。デルタアタックを防ぐと、まずはBGMが変化した。オメガ初公開時のトレイラーでも少しだけ流れていた(【トレイラーの0:35~】)、ニヒルでカッコいい曲であり、どうやら「エスケープ」というFF14曲のようだ(【YouTube】)。初回挑戦時は、第2段階の途中でやられてしまっていたため、聞けたのは今回が初めてだ。しかも大技を防いだ直後という、非常にテンションの上がる瞬間である。嬉しくないわけがない。

…そして、ここからは、敵も新たな段階へと突入し、先んじて解禁されていた最大HP低下攻撃に加えて、様々な新技を使ってくる。「左舷斉射(右舷斉射)・波動砲」という技は、オメガから見て右や左を素早く薙ぎ払う攻撃であり、敵の背後に付けている時以外は、「あれ?

左ってどっちだっけ?」と混乱し、意外と被弾してしまったりもする。また、「ロケットパンチ」は、4人全員がロックオンされるようになり、狙われた味方以外は攻撃チャンス…❤ とは行かなくなった。さらに、「多弾頭ミサイル」では、味方全員が、かなり長い期間、一方的に誘導兵器によって攻撃され続け、逃げ回るしかないというクソ技なのだが、この際に「敵視」を取っていると、どうやらその相手に対してのみの発射となるようであり、明確な攻撃チャンスに変化してくれる。

――そうして、ダメージを与えていくと、敵は更なるエリア移動を行い、まさかの第4段階へと入った。この状態では、第3段階で解禁された技と、そして「パントクラトルモード」も登場し、あーもうメチャクチャだよという感じになる。ただ、敵も横倒しで転倒するなど、かなり疲弊していた。ここで負けたくないという思いから、モドリ玉での退避も使いつつ、全力で戦っていった。

そうして、バトル開始から30分弱、ようやくオメガを撃破できた。ふう…。これが通常種とは思えないくらいの、かなりの死闘であった…。

――ちなみに、撃破後は、まず気になる「剥ぎ取り回数」だが、6回ということで、これはアルバトリオンやミラボレアスなどと同じである。コラボモンスターにして、大ボス・裏ボスにも相当するクラスの扱いのようだが、まあ正直、通常種の時点で「歴戦王」を上回るかのような強さであるため、特別扱いは納得である。

また、装備については、武器は大剣しかないらしく、強化版の「零式」を入れても、片手剣・操虫棍が入るだけであり、残念ながら太刀は無いようだ。コラボとはいえモンスター追加なら、全武器種を作ってほしいなあ…とも思ったが、そう言えば、『ワールド』でのウィッチャーコラボでは、「ウィッチャーの銀の剣」という片手剣しか無かった。当時は片手使いであったため、何とも思わなかったが、あの時もきっと残念がられていたのだろう…。

|

|---|

オメガ改かな? |

そういうわけで。通常種の時点で、かなり苦戦をしたのだが、ご存じの通り、今回のFF14コラボには「零式オメガ」という強化個体が、アップデート初日から出現する。

…さて、私は、通常オメガを倒せてテンションも上がっているということで、そのままの勢いで挑んでみた。まず、BGMは、第1段階の時点から「エスケープ」であり、それに合わせて、敵は最初から第3段階での技を使ってくるようだ。だが、それよりも恐ろしい強化点が、まず、火力が約1.5倍に上がっていることだ。さすカプ案件として、オメガの火力は、上手い感じにハンターさんたちのピンチを演出してくれる、つまり、ギリギリで止まるように設計されていた。それが1.5倍になると、止まらなくなって死ぬことが格段に増える。通常攻撃感覚で使ってくる十字火炎などでも、1発目で転倒し、そして2発目が起き攻めとなって、普通に終わる。原種だと、瀕死で済む攻撃が、零式では死んでしまうようになり、大幅に難易度が上がっているのだ。

――また、零式オメガは、冷気を使った完全なる新技も会得している。どうも、ストーリー的には、「通常種は、氷使いのジン・ダハドにトドメを刺そうとしたところをハンターに阻止された。もし、その横槍が入らなかったら」と凝った設定が為されているらしいが、それはそうと、実戦では、唐突な氷結攻撃によって、わけも分からずに★瞬殺★された。そりゃまあ、赤く光って火炎放射だと思っていたところを、白く光って冷凍攻撃だなんて、予想できるわけがない…。これであと、雷属性(レ・ダウ?)まで操るようになったら、完全にオメガ改である。

そんな感じで。私は、「PSplusを使ったオンライン共闘」と「サポートハンターとのオフラインプレイ」の、両方を試してみたが、どちらも★瞬殺★であった。どちらかと言えば、オフのほうがマシだったのだが、それでも、バトルが第2段階へと進み、強化形態のパントクラトルモードが始まると、もう手が付けられず、あっという間に1人で3死となってしまった。

――というわけで。通常種も十分に強かったが、零式は輪を掛けて強力な相手であり、また別の敵として戦っていく必要がありそうだ。やれ、オンラインでの瞬殺と言い、参加者を選別するクエスト主が頻出していることと言い(※時間を掛けて選んでも、あまり意味が無いことが多く、私は一切やらない)、モンハンシリーズでたまにある、超難関クエストの雰囲気となっている。あれだ、FFコラボであることも考えると、極ベヒーモスの再来と言えるだろう。まあでも、ここまで来たら、倒さないのは失礼というものだろう。よし、また週末にでも時間を作って、腰を据えて挑んでみよう!

(2025年10月31日)

|

|---|

なんで「得した」よりも「損した」の感情のほうが強いんだろうなあ |

今日は、お金のことを考えていたら、頭が混乱してきたので、ゆっくり休ませてください…。

株やその他が上がっていても、円安ということで、物価も上昇しやすい傾向にあります。油断せず、しっかり引き締めていきましょう!

(2025年10月31日)

|

|---|

草 生える

VS 雲 生える |

スイッチ版の「マリオギャラクシー2」は、少し進めると、「雲マリオ」という新しい変身形態が登場した。該当アイテムを取得した状態でスピンをすると、足元に雲が発生する。ジャンプ中に使うと、自動的にその雲の上に乗った状態となるので、水平方向・鉛直方向への移動距離を広げることに使える。雲は、3つまで同時に出現させられ、その後は、雲アイテムを再取得する必要がある。

…なのだが、これはもう、何から何まで、アストロボットの「ゾウさんジョウロ(仮)」にそっくりである。2024年のPS5ゲーム「アストロボット」では、主人公のアストロ君が、ステージによって、様々なガジェットを使用できるが、そのうちの1つ「ゾウさんジョウロ(仮)」では、地面などから絵の具を吸収し、R2ボタンで足場を作成できる。ジャンプ中に使うと、自動的にその足場の上に乗った状態となるので、水平方向・鉛直方向への移動距離を広げることに使える。足場は、3つまで同時に出現させられ、その後は、絵の具アイテムを再取得する必要がある。何から何までそっくりだ。

――ということで。両方プレイした私としては、もう雲マリオを一瞬プレイしただけで、「あ、これゾウさんジョウロだ」と気付いてしまった。グラフィックとか、システム的な類似点などよりも、「空中で足場を生成していく」というプレイ感覚の圧倒的な一致が先であった。なお、「スーパーマリオギャラクシー2」は2010年で、「アストロボット」は2024年であるため、真似したとすれば、もちろん後者である。まあ、当時は“1年後にギャラクシー2が移植される”なんてことは全く分かっていなかっただろうから、仕方ない。これは、「14年後の最新ゲームにも同システムが導入される」という意味で、リスペクトとして何とかなりませんかね…。

ちなみに。アストロボットにて、このゾウさんジョウロが初登場するステージは、「天までノッてけリズムの大樹(TRUNK OF FUNK)」という題名である。前述の、ゾウさんジョウロのガジェットを使って、巨大な樹を、内部と外部を繰り返しながら登っていくステージだ。第2エリアということで、難易度は高くなく、テンポの良いアクションを楽しめる。

…そして、爽やかさを更にアップしているのが、BGMだ。「Papa Tree」と呼ばれており(【YouTube】)、最初は球根であった樹が、アストロ君が水を掛けることによって急成長し、そして歌い始めてステージBGMとなる。ハイキングのような爽やかさに、ジャンピングアクションに合致したテンポ感、そして「これは…歌声…?」という機械音声風のボーカルは、全てがゲーム体験と合致しており、名曲と断じるに一切の異論は無い。アストロボットは、BGMも優れたゲームであるが、ステージ曲となると、「Papa

Tree」、あとはカジノ会場の「Casino (No

Guarantino)」(【YouTube】)の2強である。

――で、何が言いたいかというと、「Papa

Tree」の歌詞では、【5:35~】の地点から、「

マリオ マリオ 」と繰り返している。ゴリラゴリラゴリラ的な。その間奏の終わりなんて、「マーリーオーー!!」とシャウトまでしている(?)。というわけで、これをリスペクトの証ということにして、どうぞ許していただきたい。マリオギャラクシーも、アストロボットも、神ゲーである。

|

|---|

左手・右手・リモコンポイント、この3軸があったからこそ成り立っていた |

それはそうと。ギャラクシー2の進行度については、第1エリアの終わりまで進めたところである。『1』と同じく、個性的なグラフィック&BGMに、浮遊感のある操作性が組み合わさって、とにかく遊んでいて楽しいゲームである。

…のだが、初回の記事でも書いた「でっていう(ヨッシー)の操作性」(【日記:2025/10/2】)については、間違いなくクソだ。初日に続くプレイでは、タッチパネルを使って、舌で狙う対象を選択してみたが、指で画面が見えなくなってしまううえに、正確な狙いも付けられない。具体的な地点を上げてみると、“ヨッシー星”:「ヨースターギャラクシー」の2つ目のスター:「トゲゾー大発生!」では、ボスとして、巨大ジュゲムと戦うことになり、攻撃手段は、「敵の投げてくるトゲゾー」を、でっていうが飲み込んで打ち返すことだ。しかしながら、ボスをタッチして攻撃しているつもりが、全く当たらず、かなりストレスが溜まった。敵は、HPが減るとプンスカして攻撃を激化させるが、怒りたいのはこっちである。

ところで。ふと思い出したのだが、私は、Wii版の「スーパーマリオギャラクシー2」を持っている(【日記:2021/4/13】)。そして、Wiiソフトは、WiiUでもプレイ可能だ(リモコンコントローラー、およびセンサーバーは必要)。そういうわけで、せっかくだから、操作性を検証してみたいと思い、倉庫からWiiUを引きずり出し、FF5アドバンス以来、久々に起動をしてみたのである。

…というわけで。「スーパーマリオギャラクシー2」の操作性について、Wii版とスイッチ版では、以下のようになっていた。

■キャラ移動 / Wii版:ヌンチャクスティック(左手) スイッチ版:左スティック

■スピン / Wii版:リモコンを振る(右手) スイッチ版:Yボタン

■ジャンプ / Wii版:リモコンAボタン[前面] スイッチ版:Bボタン

■舌で狙う / Wii版:リモコン

ポイント+Bボタン[背面] スイッチ版:タッチパネルまたはジャイロ+ZRボタン

ちなみに。私は、Wiiを現役時代に全く遊んでいなかった。理由は、リモコン操作に拒否感を持っていたからである。これが、メインのムーブメントとして定着せずに、本当に良かったと思う。

…のだが、「ギャラクシー2」のヨッシーの舌動作については、リモコン版の圧勝である。キャラ移動に左手を・ジャンプや攻撃に右手を使う中、「リモコンでポイントする」は、それらを阻害しない、第3の軸として利用可能だ。Wiiの照準トラッキングはお世辞にも優れているとは言えず、忙しいアクション動作でポインタはブレがちとなるが、そこも配慮されており、ロックオン形式であるため、高精度で持続的なポインティングは要求されない。さらに、画面上の照準についても、多少はウロウロするものの、スイッチ版のジャイロ操作における貧乏ゆすりよりは遥かにマシで、ゲームへの没入感を維持してくれる。なるほど、こういう、左手・右手・リモコンポイントという三刀流が使えたからこそ、「ギャラクシー2」でヨッシーを復活させるという判断をしたのだろう。

――ところがどっこい。Wii版には、スピン動作が「リモコンを振る」という、ゲーム性を揺るがす欠点がある。「ギャラクシー」シリーズにおけるスピンは、単なる攻撃ではなく、ジャンプ中の姿勢制御など、ふわふわアクションの根底に関わる操作だ。それが、「リモコンを振る」という、「始動タイミングが不明確」かつ「手の疲労に繋がる操作」でしか行えないのは、致命的なまでの問題である。よく分からないという人が居るかも知れないが、例えば、FF13がWiiで発売し、「リモコンを振って直感的なオプティマチェンジ!」とかだったら、「ふざけてんだべ?」と思う人が多数であろう。そんな感じである。

さて。「スーパーマリオギャラクシー」シリーズについては、良くも悪くも、Wiiの操作性をフル活用したタイトルである。そして、「ギャラクシー1」では、スイッチ移植の際に、スピンをボタンに変えるという変更により、操作性がアップし、ジャンピングアクションを存分に楽しめるようになった。リモコンによるポイントは、敵撃破後のアイテム回収など、補助的なものに限られていたため、それがスイッチ版でタッチパネルに置き換えられても、窓拭きと感じられるだけで、むしろ綺麗に掃除ができるようになって、こちらも快適なゲームプレイに繋がっていた。

…ところがどっこい。「ギャラクシー2」では、そのリモコンが、正確かつ機敏なアクション要素として取り入れられ、スイッチ移植の代用がイマイチだった結果、一気に障害と感じられるようになってしまった。タッチパネルもジャイロ操作も、リモコンのポインティングに大きく劣り、どちらを使っても、当時のゲーム性を再現できないのはもちろん、単純なアクションとしても不出来である。根本的に解決するには、何らかの方法で“第3の操作軸”を生み出すしかない。個人的には、思いっきり簡略化して「オートロックオン」くらいにしても良い気がするが…そこまですると、もうリメイクになってしまうから、やらなかったんだろうなあ。

|

|---|

■おまけ

うわぁ!

いきなり落ち着くな!

(2025年10月31日)

|

|---|

大画面だとキツすぎるぞ(ほぼ無理?) |

「大逆転裁判」は、ゆっくりとしたペースで、『1』最終話となる5話を進めている。ここまで私は、本作について、「明治の逆転裁判4」と批判的な記事を展開してきており、この5話についても、事件が起こるまで3時間という長さに絶望的な空気を感じていた。しかしながら、事件の発生後は、一転して、グググッと引き込まれるような要素が数多く出てきた。現在、探偵パートが終わり、いよいよ裁判が始まるところだが、未解決の事態がたいへん多く、どのように物語が転がるか、期待である。

…それはそうと、この第5話では、「立体視」の要素が登場した。ご存じの通り、「大逆転裁判」はニンテンドー3DSで初登場をしており、同機は、裸眼3Dの機能を持っている。ただまあ、その顛末は、皆さまご存じの通りであり、「目が疲れる」などと散々で、ほぼ常時OFFにされていた。その後、後継機であるニンテンドースイッチにも引き継がれなかったが、それを残念がる声も聞いたことがない。正真正銘の黒歴史である。

――なお、似たような時期に、「3Dテレビ」という物も流行したが、今では全く名前を聞かなくなったことから、そちらも廃れてしまったようだ。やれ、3D立体視というと、懐かしの赤と青のメガネを掛けるタイプから、バーチャルボーイ・VR・ホログラム映像など、様々なタイプが定期的に出てきているが、未だに一般家庭の映像端末として定着するには至っていない。ひょっとすると、何か技術的な課題があって、それが解決困難ということなのかもしれない。やはり求められるのは、神経に直接つなぐタイプのPlayStation…。

さて。「大逆転裁判」の時代設定は、恐らくだが、現実世界における日清戦争と日露戦争の間、1900年ちょうどくらいであろう。その時代に、「絵が2枚あり、ボーっと見ることで像を重ねるタイプの立体視」は存在していたらしく、既に、一般大衆の娯楽として親しまれていたようだ。よって、ゲーム内の世界で、立体視が登場することは、全く問題が無い。

…そして、この例の面白いところは、「3DSの立体視機能」を、ごく自然に、ゲーム性として取り込んだという点にある。探偵パートでは、紹介のみであったが、このあと、法廷パートにおいては、謎解きにも用いられるようだ。しかも、前述の通り、作中世界の世界観とも矛盾しない。3DS本体を作った任天堂スタッフも、ここまで上手に使っていただいて、もう感激というものであろう。

――ちなみに。その後、大逆転裁判は、まずスマートフォン型携帯電話に移植されたのち、PS4やスイッチなどで「1&2」としてリマスター版が登場した。それらの機種では、裸眼3D機能が存在しないため、3D立体視のシーンは、上の画像のように、“写真が2枚並んでいる”というシーンになっている(逆に、3DS版が、1枚の立体写真が登場するだけ、とも言える)。なお、その際のセリフや演出も、細かく書き換えられているらしく、【こちらのサイト様】によると、3DS版のホームズは、「“3Dボリューム”を《ON》」という、世界観を放り投げた発言をするらしい。一方で、その後の移植版においては、「君がその絵を立体的に見るには」という、やや引っかかる表現となっており、その違和感で、私は「ああ、3DS版から移植するときに、セリフが変えられたんだろうな…」と気付くことができた。

ところで。その後、アイリスが立体視に関しての講義をしてくれるシーンは、それこそ移植版での追加要素かと思っていたが、こちらは3DS版の頃から存在するようだ。まあ、作中の時代だと、ニンテンドー3DSどころか、「画面」=“信号を人間の目に見える光として表示する技術”ですら1897年ということで、産声を上げた直後である。よって、「写真ベースの立体視を紹介する」かつ「当時の最強国家であるイギリス人が、新興国の日本人に講義をする」という形式は、作中世界の時代表現として、実に適切である。まあ、そのすぐあとにアイリスは、「血液に反応して発光し、かつ、人によって色が異なり、かつ、砲弾の形でそれを発射できる薬品」という、現実世界もびっくりの超科学を実現していたりもするのだが…。

――ちなみに。誰も覚えていないが、3DSの立体視機能には、対象年齢があり、6歳以下には非推奨とされている。また、モデルの一つとして、3D機能をオミットした「2DS」という廉価版も発売されていた。そのようなことを考慮し、裁判パートでの謎解きについては、リマスター版だけでなく、3DS版当時から、ほぼ答え同然のヒントを教えてくれる救済処置があったそうだ。“3DS本体の立体視機能を、見た目だけでなく、ゲーム設計そのものに取り込む”という、非常に珍しく貴重な利用法をしながらも、それはあくまでフレイバー扱いにして、ユーザーがストレスを感じないようにしている。さすカプである。

|

|---|

ヒロインがしちゃいけない顔してる… |

というわけで。「大逆転裁判1」の5話は、ただでさえ寿沙都ちゃん&アイリスの2大ヒロインが同時に協力してくれるとあって、両手に花という感じがある。そこに、世界観的に矛盾の無い「立体視」が登場し、歴史の闇に葬られた3DSの本体機能にまで踏み込んでくれたということで、凄まじいお祭り感がある。おい、ここまでできるんなら、逆にこれまでの4コ話は何だったんだ…。

――ちなみに。最初のほうで述べたが、『1』の5話については、立体視に関連する事項だけでなく、物語としても、引き込まれる内容になっている。そのため私は、「本番は大逆転裁判2から」と聞いていたが、それより少し前の、『1』の最終話の時点で、テンションが上がってしまっている状況だ。やれ、第1話~第4話まで、私は一貫して批判的な記事を投稿してきたが、もちろん叩くことが目的というわけではなく、面白いゲームを遊んで、好意的な感想を書きたいに決まっている。ここから先、裁判パートでどう物語が動くか、楽しみだ!

(2025年10月31日)

|

|---|

うん、確かに「休日」は、合理的ではあるんですよ… |

我が社では、かつて福利厚生として、旅行やスポーツイベントなど、ちょっとした社内レクリエーションを提供していたらしいが、それが今年は、ついに「休日の提供」となった。末期感が凄い。

…まず、「提供していた『らしい』」とはどういうことかと言うと、私が2022年に入社してから、この手のイベントは、一度も行われていないからである。その理由はもちろん、例のウイルス騒ぎ(コンピューターウイルスではない)なのだが、それがひと段落という現状況でも、全く再開される気配が無い。下手すると、二度と行われることは無いのかもしれない。

――そして、以前も軽く述べたような気がするが、例年だと、中止されたイベントのための予算:1万円弱が、だいたい夏の始まりくらいに支給されていた。まあ、取られていた金が返されるだけという気はするが、それでも、決して少なくない額のお金がもらえて、多少なりとも気は休まるものであった。しかし、これすら今年は0円となった。我が社は、国が商品の価格を決めているため、周りが好き勝手に値上げする中、一切の価格転嫁ができない。そのため、業界全体で、急速に経営が悪化している。よって、イベントはもちろん行えないが、その費用分の返金すら用意できない。そんな我が社が、ついに福利厚生として提供し始めたのが、「休日」なのだ…。